“亲爱的布瑞特,妈妈、爸爸和纯恺,在过去的几周里,我一直在为生或死的决定而纠结,你们不会希望一个人在她的余生,如行尸走肉般活着。我之所以这样做,因为我太软弱,无法承受未来那些痛苦和烦恼的岁月,请原谅我。爱你们的纯如。”

这是一封遗书。写这封遗书的作者叫张纯如,2004年11月9日,她结束了自己的生命。

让人难以想象的是,张纯如会选择在一个风华正茂的年龄饮弹自尽。而她的命运,和一段不能遗忘的历史紧密关联。

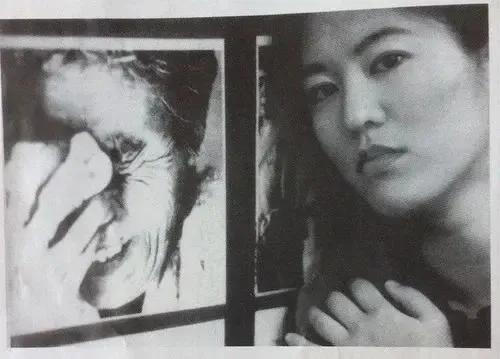

1994年12月13日,她在加州参观一个图片展,无意中迎来了改变一生的时刻。那是关于南京大屠杀的图片展。这些照片猛然击中了她。

“被砍掉的头颅、被割开的肚腹、赤裸的女人被强奸者强迫摆出各种色情姿势、她们的脸扭曲变形。”

在后来的书中,张纯如这样写道:“尽管孩提时代我就听到许多关于南京大屠杀的事情,但却从未做好准备看到这些照片。在这个极度痛苦的时刻,我醒悟到,不仅生命是脆弱的,人类的经验本身也是脆弱的。”

作为一名作家,张纯如意识到自己必须为此做些什么。带着极强的责任感,她执意要成为一位替历史呐喊的斗士。随后,张纯如给出版人和母亲打电话,说她必须把南京大屠杀作为下一本书的题目,甚至甘愿自费出版。

“如果我出生在那个年代、那个地方、那个时间,我也就是其中的一具尸体了,一具无名的尸体。在半个世纪之后没有人会关注,而那些犯罪者甚至会说,这些事情根本就没有发生过,这尤其让我感到恐惧。”

张纯如发现,关于南京大屠杀,全世界没有一本权威专著,她只能辗转各地图书馆和档案馆查阅、搜集资料,而这还远远不够。张纯如来到了南京,开始探寻历史,与这座城市、这个国家,重新建立了紧密的纽带。

除了采访被害者,张纯如还必须去面对那些当年的施害者。在对日本老兵的采访中,张纯如深受人性的困惑:这些人在生活中亦有普通人的情感,但为什么会在南京的那六个星期里,成为魔鬼呢?

“我曾经和一个日本军人交谈,他告诉我:他被教导,除了天皇,任何人的生命都毫无意义,任务重于泰山,而自己的生命则轻于鸿毛——他们被当成废物一样对待,进入了中国的首府之后,突然间拥有了比神还要大的权力。所以不难理解,在南京,他们把过去几个月甚至一辈子所受的压抑,以不可遏制的暴力形式爆发出来。”

在军国主义的洗脑教育中,中国人被当做最劣等的种族,就像蝼蚁一样。而在等级森严的日本军队中,个体的生命与尊严同样被视为草芥。在1937年的南京,已经没有“人”,而是一群卑微的兽类残害着另一群比他们更加弱小的生命。

1996年4月,《南京大屠杀》一书进入到了最艰巨的写作阶段,埋身浩瀚而黑暗史料中的张纯如体重减轻、经常噩梦,头发一团团地脱落。她告诉父母,有时她必须起身远离那些文件,深吸一口气。

1996年5月25日,张纯如对身患癌症的外婆进行了正式的采访,再一次问起了那个从小到大听过无数次的,外公外婆在1937年的长江边险些失散的故事,但这一次,张纯如不再是个好奇的听众,而是一个庄严的追寻者和记录者。

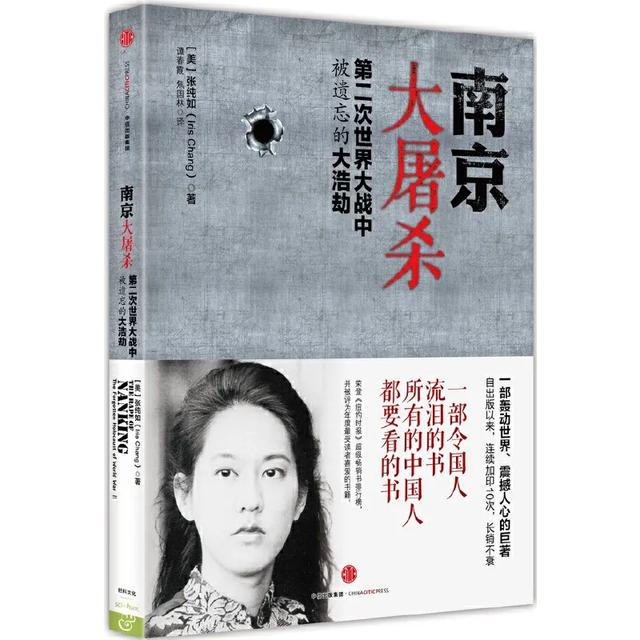

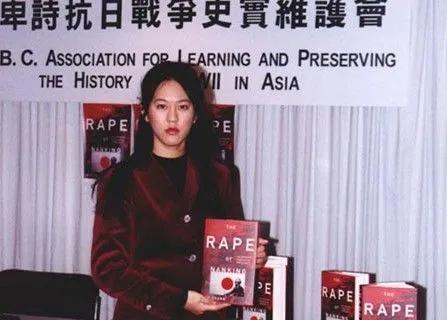

1997年12月1日,大屠杀60周年之际,《南京暴行:被遗忘的大屠杀》正式在全北美推出,一个月后,即在全球最权威的《纽约时报》畅销书榜上上升到第15名,张纯如是第一位如此年轻就登上此榜的华裔作家。

此后,《南京大屠杀》数次加印,张纯如奔走各地签售,成为了一个热情澎湃的演说家。无数的战争受难者也来向她倾诉痛苦,她被看做花木兰和秋瑾式的人物,甚至被誉为“中国的圣女贞德”。2007年11月,《南京大屠杀》日文版发行。

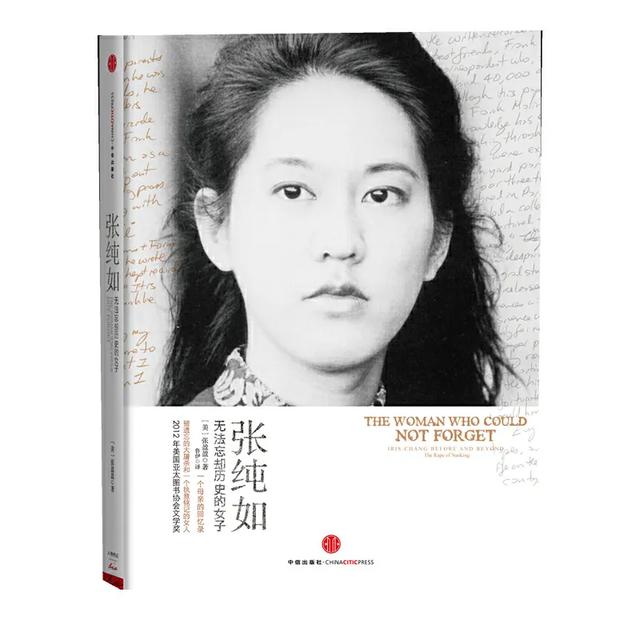

2004年10月31日,张纯如离开了。后来,她母亲在书中说到或许张纯如的离开跟抑郁症药物有关。书中最后结尾处,张纯如的母亲张盈盈女士是这样写的:

“这是一个不期而至的死亡。多年以来,纯如一直在感叹生命太过短暂,来不及完成她想做的那些事。她多次提到她想要写更多的书,尝试拍电影,还有记录口述历史。一想到她的那么多梦想将永远无法实现,真的令人心痛。然而,她留给人们的不是死亡,而是她的生活与存在。每当我念及纯如,记忆中总会浮现起一个可爱的乖女儿和一个美丽女子的形象。在她短短的36年的生命中,为了保存历史真相,为无声的受害者伸张正义,纯如以她的激情、投入、真诚和坚定启发了世界上许许多多的人。纯如的心永远为那些承受苦难的人而跳动。她是一个不能忘记历史的女人——她不能忘记那些人的苦痛,她不能让他们的故事一直被埋没。”