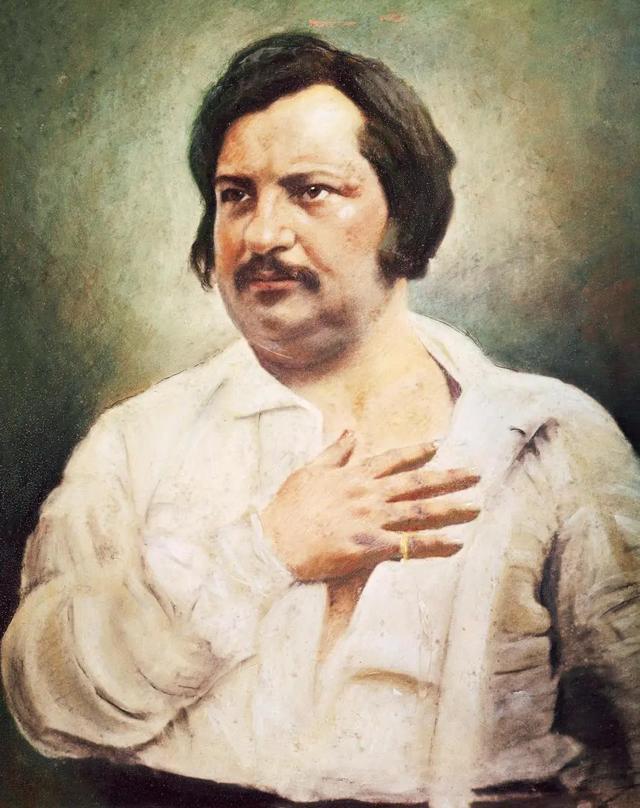

现实主义大师巴尔扎克逝世已经170周年。今天,我们以当代作家叶兆言的长文走进巴尔扎克,解析文学,致敬那份创造的激情、广博和“野心”。

想起了老巴尔扎克

文|叶兆言

01

初读老巴尔扎克是在一九七四年,那一年我十七岁,脑子里最美好的小说家是维克多·雨果。我阅读了雨果的大多数作品,如痴如醉地在本子上胡抄乱画。十七岁这一年对我文学上的长进至关重要,意味着我正在告别浪漫主义小说,步入更为广阔的新小说世界。那是读书无用的年代,我高中刚毕业,没有大学可以上,没有工作,对前途既不悲观也不乐观,时间多得像是百万富翁。在祖父的辅导下,我同时读了巴尔扎克的《高老头》和托尔斯泰的《战争与和平》。那个年代像我这年纪,读完《战争与和平》可不是件容易的事,实际上这部人类史上最伟大的史诗,我读到第三卷就再也读不下去。我不明白祖父说的好与了不起究竟藏在什么地方。

使我爱不释手的是《高老头》,这本书要好看得多,很轻松地就读完了,从头至尾趣味盎然。对于一个十七岁的文学少年来说,名作家巴尔扎克如此容易接受,真让人想不到。我一连读了好几本巴尔扎克的小说,有的好看,有的并不好看。差不多全是傅雷翻译的,扉页上有毛笔留下的笔迹,毕恭毕敬地写着他的名字,那是他送给祖父的签名本。

巴尔扎克诱惑我的时间并不长久。我开始大量地阅读世界名著,目的不是想当作家,甚至也不是为了提高所谓的文学修养。我拼命读名著的直接原因,就是想在和别人吹小说的时候,立于高人一等的不败之地。说起来真是好笑,巴尔扎克当时只是我吹牛的资本和砝码。真正迷恋巴尔扎克是在我自己开始写小说,那已是二十世纪七十年代末,我从一个无知的文学少年,过渡为一个货真价实的文学青年。读了太多的二十世纪小说以后,我自以为是地认定十九世纪的小说已经完全过时,满脑子海明威福克纳萨特加缪,开口闭口现代派意识流新小说黑色幽默。时至今日,我最喜欢的仍然是美国小说,二十世纪的美国小说生气勃勃,充满了创新意识。然而完全是出于偶然,老掉牙的巴尔扎克,突然给了我一种全新的刺激。我重读了《欧也妮·葛朗台》,让人吃惊不已的是,在这部极其简单的小说中,竟然蕴藏了丰富的绝不简单的东西。

巴尔扎克最容易给人们留下某种错觉,仿佛他只会批判现实,老是在喋喋不休地谴责金钱,好像对钱有着刻骨仇恨,虽然事实上他和同时代的人一样爱钱如命,并且让人失望地追逐功名。我第一次在巴尔扎克的小说中读到了全新的思想,这全新的思想就是人们嘴里已经谈得有些可笑的“爱”。在许多注明爱情小说的书本里,我们读到的是人的欲望,是灰姑娘的故事翻版,是市民的白日梦,甚至是偷鸡摸狗的掩饰。爱在崇高的幌子下屡屡遭到污辱。《欧也妮·葛朗台》引起了我对巴尔扎克一种新的热情。我情不自禁地又一次读了令人震惊的《高老头》,又一次读了《幻灭》,读了《贝姨》,读了《搅水女人》。傅雷的译本像高山大海一样让我深深着迷。我不止一次地承认过,在语言文字方面,傅雷是我受惠的恩师。巴尔扎克的语言魅力,只有通过傅译才真正体现出来。是傅雷先生为我提供了一个活生生的巴尔扎克。

在字里行间,在汪洋恣肆的语言宫殿里,在一个对理性世界充满怀疑的年代,我开始重新思索老掉了牙的爱。从表面上看,欧也妮付出的代价是爱,得到的却是不爱,“这便是欧也妮的故事,她在世等于出家,天生的贤妻良母,却既无丈夫,又无儿女,又无家庭”。作为一名极普通的女子,欧也妮的爱使人终于想起圣母玛利亚。正如高老头对女儿的爱让我们想起基督一样,在巴尔扎克的笔底下,爱是无理智,无条件。爱是一道射向无边无际世界的光束,它孤零零奔向远方,没有反射,没有回报,没有任何结果。爱永远是一种可笑幼稚的奉献。欧也妮“挟着一连串善行义举向天国前进”,小说的意义根本不在于表现谁是否得到爱,也不仅是表现谁有没有付出爱,巴尔扎克在无意中探讨了爱的本义,探讨了爱的尴尬处境,探讨了爱的最后极限。高老头对女儿的爱和女儿对他的不爱,这对矛盾关系揭示了人类令人失望的事实真相,爱并不会因为无结果就失去夺目的光辉,金钱可以使爱扭曲,荣誉地位可以使爱变形,然而爱的本义却永远也不会改变。巴尔扎克对于今天的读者来说,的确有些太古老。他那高度写实力透纸背的技巧今天看来已经有点啰里啰唆,但是我却在他的作品中读到了最具有现代小说意义的特征,读到了最古老话题的新解释。重读巴尔扎克使我获益匪浅,无论是欧也妮,还是高老头,还是于洛男爵夫人,还是伏脱冷,或者是拉斯蒂涅,或者是吕西安,我得到的理解就是,就像弗洛伊德发现情欲可以作为一种原动力一样,虽然巴尔扎克发现金钱欲的巨大作用,但是他的小说首先是爱,其次才是批判或者别的什么东西。

对巴尔扎克的入迷使我有机会想入非非,再也没有什么比罗丹的雕像更能抓住巴尔扎克的本质。那是一个被睡眠折磨得无可奈何的大师神态,他被莫大的幻想迷惑和惊吓,蒙眬的睡眼,嘴唇紧闭,一头失魂落魄的乱发,抖动他的病体就像抖动他的那件睡衣一样。这是一架疯狂的写作机器,仿佛传说中的那位令人惊骇的独眼怪物。他以非凡的创造力建构了一个全新的世界,巴尔扎克是这个凭空创造出来的奇迹世界的君王,正如勃兰兑斯极力赞美的一样,他拥有自己的国度。就像一个真正的国家一样,有它的各部大臣,它的法官,它的将军,它的金融家、制造家、商人和农民,还有它的教士,它的城镇大夫和乡村医生,它的时髦人物,它的画家、雕刻家和设计师,它的诗人、散文作家、新闻记者,它的古老贵族和新生贵族,它的虚荣而不忠实的情人,可爱而受骗的妻子,它的天才女作家,它的外省的“蓝袜子”,它的老处女,它的女演员,它的成群结队的娼妓。

巴尔扎克所创造的世界成了后来无数作家的梦想。一个固定的文学词汇产生了,这就是“巴尔扎克式的野心”。是否具有不同凡响的创造力,成了我们检验一个好作家的唯一标准。除了令人眼花缭乱的众多人物之外,巴尔扎克小说形式的多样化,同样让后来的作家感叹不已自愧不如。他不是仅靠一两部小说维持自己声誉的小说家,他的绝技生龙活虎般地体现在他的一系列作品中。就像一滴水也能反射出太阳的光辉一样,巴尔扎克的好小说中几乎都有震撼人心的场面,都有几个了不起的人物,它们都具有原始质朴的纯情,都以一种永不疲倦的执着和追求而不朽。

自从文学上出现了巴尔扎克以后,要想成为大作家,再也不是一桩轻而易举的事。巴尔扎克式的野心刺激着那些在文学上试图能有一番作为的人。小说作为一门独立的科学,一门独立的艺术,正在越来越博大精深,越来越趋于成熟和完整。巴尔扎克是小说史上最耀眼的一块里程碑。我常常不知不觉地陷入痴想,想入非非头昏脑涨,目瞪口呆不知所措。因为有了伟大的巴尔扎克,我们可怜兮兮的脑袋瓜里,我们那支胆战心惊的笔,还能够制造出一些什么样的小说来,我们还能怎么写,这个命题将折磨我们一辈子。

02

以上文字写于很多年前,因为当时没有记录日期,现在似乎已很难考证,记得是为《艺术世界》杂志的约稿而作,我说自己谈不了什么艺术问题,就谈谈巴尔扎克吧。重温旧作,不由得想到了巴尔扎克的葬礼,那是我大脑中挥之不去的一连串的意象,仿佛亲历者一样清晰。和雨果辉煌的葬礼相比,巴尔扎克的葬礼实在是太寒酸。在这个寒酸的葬礼上,不但冷清,而且匆忙,茨威格在《巴尔扎克传》中写道:在倾盆大雨之中他的尸体被送到墓园里去。他的妻子当然是不太了解他的内心的,因为除了雨果之外,还有仲马·阿力山大,圣提-柏夫和巴洛兹部长来执绋。这三个人之中没有一个和巴尔扎克有亲切的友谊。圣提-柏夫曾经是他的最恶毒的敌人,他所真正怀恨的唯一敌人。或许正是因为这个原因,雨果在巴尔扎克的墓地面前,作了一番言辞激烈的演说。这篇著名的演说词被选进了今天的中学课本,每当我想起对一个作家最好的评价时,就情不自禁会想到这篇文章。雨果给了巴尔扎克极高的评价,作为小说家同行,他知道自己这一次绝不是什么例行公事的阿谀奉承。在这种冷清和匆忙的气氛中,雨果知道他必须大声地说些什么,这位擅长演讲的小说家用诗一般的语言宣布:唉!这位惊人的、不知疲倦的作家,这位哲学家,这位思想家,这位诗人,这位天才,在同我们一起旅居在这世上的期间,经历了充满风暴和斗争的生活,这是一切伟大人物的共同命运。今天,他安息了。他走出了冲突与仇恨。在他进入坟墓的这一天,他同时也步入了荣誉的宫殿。从今以后,他将和祖国的星星一起,熠熠闪耀于我们上空的云层之上。很难说雨果与巴尔扎克之间有什么亲切的友谊。巴尔扎克逝世的时候,只有五十一岁,这位不知疲倦的作家终于走到生命的尽头。在雨果的这番演讲中,我所看到的,不只是一个作家对另一个作家的礼赞,还有一个作家对另一个作家创作成就的畏惧。一个真正的内行知道他面对的是个什么样的伟人,毫无疑问,雨果明白在自己的这个时代,最好的作家不是欧仁·苏,不是大仲马,不是乔治·桑,甚至也不是他雨果。他们一群人加起来,甚至都没办法与伟大的巴尔扎克相比,老天爷终究是公平的,尽管在生前,巴尔扎克取得的荣誉,无法与他们中间任何一个作家火爆时期相比,但是历史将证明,十九世纪的法国,真正能够执牛耳的还是巴尔扎克。十九世纪是人类文学历史的高峰,巴尔扎克属于那种站在金字塔尖上的人物。

记得最初读到雨果的《巴尔扎克之死》的时候,感受深刻的是雨果“手执柩衣的一根银色流苏”,走在灵柩的右边,大仲马走在另一边。这是具有历史意义的镜头,可惜除了文字外,我们今天只能借助想象力去丰富这个场面。《巴尔扎克葬词》和《巴尔扎克之死》是一个人在同一时期写的两篇不同质的文章,前一篇着眼于伟大的巴尔扎克的未来,后一篇却只是把目光落到了死者的生前,落到巴尔扎克临死的那一刹那。当然,我更喜欢这后一篇,因为在短短的篇幅里,雨果用他有力的文字,刻画了死神如何降临,在阴森恐怖的气氛中,我们仿佛听到了黑暗里死神悄悄来临的脚步声,处于弥留之际的巴尔扎克喘着粗气,是那种“很响的不祥的嘶哑喘气声”,手上全是汗,雨果挤压它的时候已全然没有反应。一个伟大的生命就要结束了,好像只是到了这一刻,悲哀的读者才突然意识到巴尔扎克原来也是一个有着肉身的普通人,他曾经是那样强大,可再强大的人也毕竟不是死神的对手。

《巴尔扎克之死》是一篇黑色的速写,是一篇带着复杂感情写下的文章,欲言又止的字里行间,流露出了巨大的疑问。和《巴尔扎克葬词》不同,雨果这一次并没有一个劲地说好话,知道仅仅说好话并不足以表示尊重。虽然是纪念性质的文章,他甚至不无讽刺地说了巴尔扎克几句。雨果提到了他们此前不久曾经有过的一次谈话。在谈话中,巴尔扎克责备了雨果,说他不应该轻易放弃那个仅次于法国国王头衔的法国贵族院议员头衔。这时候的巴尔扎克已经病入膏肓,但是仍然满怀希望,相信自己能够复原,仍然像年轻人一样向往着那些俗世的荣耀和光辉。在雨果眼里,巴尔扎克对荣誉竟然会是那么在乎,以至于都显得有些俗气。很显然,这两个人是相互羡慕,雨果羡慕他写了那么多优秀的作品,羡慕他已建立了一个属于自己的文学帝国,因为这时候的雨果虽然大名鼎鼎,可是除了《巴黎圣母院》,其他重要作品都还没有写出来。而巴尔扎克恰好相反,在著作方面似乎已经不缺什么了,羡慕的只是雨果那样的成功,他妒忌雨果的名誉和地位,妒忌雨果所获得的一切。人们总是羡慕和妒忌自己所缺乏的东西,即使是伟人也不能免俗。

在雨果的笔底下,临终前的巴尔扎克毫无光彩照人之处。我不认为雨果是在借这篇文章挖苦巴尔扎克,虽然在两位作家之中,我更喜欢巴尔扎克,可是如果我是雨果,也会毫不犹豫地留下这些文字。真实的摹写永远是有力的。雨果描写了刚刚富裕起来的巴尔扎克,描写了他如何在人生的最后关头,还在念念不忘地卖弄自己刚布置好的“富丽堂皇”的豪宅,坚持要让雨果参观他的藏画。你无法想象巴尔扎克有时候也会那么孩子气,会那么庸俗,比自己小说里的那些人物还要可笑。你无法相信一个伟大的人物,竟然也会有如此渺小和不堪的一面。垂危前的巴尔扎克只是一个典型的暴发户,既可笑同样也是可悲的,他的致富原因并不是因为自己的小说创作,而是靠了那个乌克兰富孀德·韩斯迦夫人。伟大的巴尔扎克成了一个吃软饭的男人,对于一个伟大的小说家来说,没有什么现实状况比这更让人尴尬。巴尔扎克和这个富有的寡妇结了婚,他苦苦追求的爱情,终于有一个很不错的结局,然而,伴随着幸福同时到达的却是他的“行将就木”。

巴尔扎克似乎天生就不配享受俗世里的幸福。我更愿意相信他是一个为了写作理想活着的人,只有在写作的时候才谈得上伟大。仿佛一个被罚流放的苦刑犯人,他的苦刑就是没完没了的写作,一旦苦刑结束,生命的意义也就到了尽头。和畅销书作家欧仁·苏相比,和大仲马相比,同样用小说挣钱,巴尔扎克一直是个穷光蛋。注定只能是债务缠身,看别人发财,看别人轰动,他写了那么多的字数,那么多本书,却远不如别人的一本书更有名利。肯定已经有人注意到债务和一个伟大作家的对应关系。通常我们都相信,硬写是写不好的,可是事实的真相却毫不含糊地告诉读者,世界上很多伟大作品都是硬写出来的。除了巴尔扎克为还债赶稿子,还有伟大的陀思妥耶夫斯基也是这么做的。

巴尔扎克一生都生活在债务的阴影下,面对期票的追逼和高利贷的盘剥,无论精神上,还是实际生活中,他都是个穷得只能给喜儿买根红头绳的杨白劳。显然预约的东西太多,奢望太高,他永远是过高估计了自己的偿还能力,以至于一本新书忙完了,甚至连抵债都不够。破产、拍卖、倒闭、躲债,这些字眼像恶狗一样追随着巴尔扎克。他一生都在做着发财美梦,像一根胡萝卜在前面诱惑一头拉磨的驴子那样,这种梦想成了写作的动力,如果巴尔扎克吃到了那根胡萝卜,如果真的发了财,恐怕也就没有《人间喜剧》。梅花香自苦寒来,我宁愿相信巴尔扎克在物质世界遭遇的种种惨败,都是老天爷为了成全他故意安排的。一切都是天意,一切已经命中注定,在写作上他是个无与伦比的天才,可是只要与钱沾上关系,与名誉和地位搭界,巴尔扎克就会立刻变得可笑起来。在小说的世界里,他对人性弱点分析得那么透彻,对经济研究得那么精通,可是在现实生活中,在对物质世界的追逐中,只能不断地留下笑柄。

03

巴尔扎克在小说世界中创造的奇迹,后人大约永远也超越不了。他是文学界的成吉思汗,指挥着他的蒙古大军,在小说领域所向披靡。巴尔扎克的文学野心无人能够阻挡,而让人最羡慕的也正是他的这种狂妄野心,正是这种野心,激发了无穷无尽的创造力。没有文学野心的人没必要当作家,然而野心是一回事,实际可能又是另外一回事。作家永远会过高地估计自己,马尔克斯在写《霍乱时期的爱情》时曾向世人宣布,他要用古典爱情小说中的所有技巧,来塑造一本全新的爱情小说。这是一个适合媒体报道的话题,在一本新书尚未问世之前,先透露作者的写作野心,让喜欢他的读者迫不及待。事实上,什么才是古典爱情小说的所有技巧,这是个纠缠不清的话题,读者显然没必要把这种事太当真。

为了更好地读懂一本小说,了解作者的真实处境是必要的。文学史上给了巴尔扎克极高的评价,我总觉得这种高度赞美,和作者本人的自吹自擂多少有些关系。对于大多数读者来说,真正阅读完巴尔扎克的小说几乎是不可能的,我常常扪心自问,提醒自己不要跟着舆论瞎跑。小说就是小说,千万不要太当回事。巴尔扎克是个造假高手,是个说大话的天才,后人对他许多带有模式的定评,实际上都是他自己最先放风放出来的。最经典的例子,就是巴尔扎克借着评价司各特,为自己的文学大厦大做广告。在《人间喜剧》前言中,巴尔扎克欲擒故纵,先把司各特抬到一个惊人的高度,说“他将小说提高到了历史哲学的水平”,然后笔锋一转,指责他“没有构想出一套体系”。换句话说,司各特尽管伟大得让人五体投地,但是,因为“没有想到将他的全部作品联系起来,构成一部包罗万象的历史”,因此就不能做到“其中每一章都是一篇小说,每篇小说都标志着一个时代”。巴尔扎克想告诉我们,正是这种衔接不紧的缺陷让他豁然开朗,突然发现了“有助于编撰我的作品的体系,以及实施这套作品的可能性”。

《人间喜剧》的体系实在是太庞大,读者所能熟悉的,大约只能是“风俗研究”这一个部门。我至今也闹不明白巴尔扎克在“哲学研究”和“历史研究”这两大部门里说了些什么。毫无疑问,他的重要作品已都收在“风俗研究”里,我们感兴趣的也就是他的那些“风俗研究”。这就好像进入展览馆,我们实际上总是停留在一个展厅里,对另外两个展厅视而不见,甚至可以忽略不计。事实也是这样,大家喋喋不休,谈起巴尔扎克小说中的“哲学”和“历史”,通常提到的也都是“风俗研究”里的一系列作品,譬如大家经常要说的《欧也妮·葛朗台》《高老头》《夏倍上校》《家族复仇》《搅水女人》《于絮尔·弥罗尔》《贝姨》《邦斯舅舅》《幻灭》《农民》等。《人间喜剧》的构想大得有些离谱,巴尔扎克每天工作十几小时,也只完成五分之三,而没有完成的那些内容,可能都属于“哲学研究”和“历史研究”这两大部门。一八三四年,巴尔扎克三十五岁,正是写作的最好年头,他授意年仅二十七岁的达文为自己刚完成一半的《十九世纪风俗研究》写序。据说巴尔扎克亲自对这篇序言做了许多补充和修改,因此研究者认为这篇著名的序言,差不多就是巴尔扎克本人撰写的。在这篇文章中,达文引用了一段巴尔扎克平时常唠叨的话,对司各特的批评更加直截了当:这个伟大的苏格兰人,尽管他伟大,但他只不过陈列了许多精心雕刻的石头,在这些石头上我们看到可惊叹的形象,我们再一次瞻仰了每个时代的天才;差不多所有这些都是崇高的;但是,建筑物在哪里?在瓦尔特·司各特的作品中,我们看到了一种惊人的分析的吸引人的效果,但是缺少综合。他的作品与小奥古斯丁街的展览馆很相像,在那里,每件物品本身都是华美的,但不与任何东西相关,不服从任何整体,一位天才的创作的才能若不与能调整他的创作的能力相结合,就不是完全的。只有观察和描绘是不够的,一个作家在描绘和观察时必须有一个目的。作家的野心是想通过自己的作品,在文学史上获得一席之地。要让作品在流沙上像一棵树那样耸立,按照巴尔扎克的观点,你必须是“司各特并身兼建筑师”。很长时间里,我对巴尔扎克的话坚信不疑,而且相信,一个人想成为作家,最好的典范便是像巴尔扎克一样辛勤劳作,扎扎实实地去建筑属于自己的文学大厦,而不应该是小心翼翼地装潢每一个房间。如果说我今天仍然像过去一样坚信不疑,仍然像过去那样毫无保留地崇拜巴尔扎克,显然是没有说老实话。无论是我的阅读经验,还是写作经验,都让自己的文学观点有了一些多多少少的变化。司各特先生向读者陈列了许多精心雕刻的石头,批评他的巴尔扎克也没有能够避免重蹈覆辙。说句不客气的话,文学大约也就只能如此了。事实上,真正的读者在阅读的时候,对文学大厦本身并没有太大的兴趣,有兴趣的只是那些想借助巴尔扎克说事的哲学家、政治家和经济学家,当然还有某些吃文学评论饭的评论家。多年以来,巴尔扎克一直是被文学以外的颂扬声所包围,对于普通读者来说,有没有文学大厦这个空架子并不重要,人们走进展览馆,目的还是要看到那些精美的物品,享受这些精美物品才是人们来到展览馆的真实目的。

见大不见小,不一定完全错,但至少有些片面。正是从巴尔扎克开始,对作家的要求突然提高了,作家头衔一下子变得神圣起来,头上顿时就有了光环。巴尔扎克提高了文学的品位,但是也带来了一系列严重后果。大家都用评价巴尔扎克作品的方式评价文学作品,于是阅读成了一种经验,成了一门学术,成了验证能否直接接受教育的方法,成了寻找自己适用资料的搜索。阅读本身已经不太重要了,重要的只是评价,重要的只是排名,重要的只是是否获得答案。读者成了街头评头论足的老大妈,人人都是能说会道的评论家。读者不用再走进展览馆,只要远远地站在外面看个大概就行了,大家不去欣赏展览馆里那些精美的物品,而是一本正经地站在大街上评价建筑物,比较谁的房子高,谁的房子大。我们总是很容易被一些似是而非的观点所左右。一些名声远扬的高大建筑物,有时候是一些皇帝的新衣,很可能根本就不存在。我想巴尔扎克的高明之处,也许就在于用自己的野心勃勃,先把我们彻底地搞糊涂。他大约知道阅读既是一件有趣的活儿,同时又是一件辛苦的差事,我们不可能把他的王国游览完,因此索性放开胆子来吹牛。很显然,巴尔扎克比任何人都清楚,他的大厦永远也不会真正地完工。他向读者许诺着自己的大厦如何富丽堂皇,然而我们见到更多的只是一些蓝图,只是一些房子的轮廓。巴尔扎克知道有时候,有些蓝图和轮廓就已经足够了。

不管怎么说,我们都要感谢作者的狂妄野心。正是这种不切实际的野心,激发了无穷无尽的创造力,是野心让巴尔扎克像着魔一样地写个不停。按照我的想法,巴尔扎克更像堂吉诃德骑士,他的那些匠心独具的写作理论也像。后来的人给了巴尔扎克太多的评价,他获得的荣誉无人可比,但是,我并不觉得他只是为了获得这些荣誉才写作。一个人可能为写作而着魔,也可能为荣誉而着魔,这两者之间是有着本质区别的。有时候,两者看上去差不多,却绝对不是一回事。我更愿意相信是写作本身的魔力吸引住了巴尔扎克,事实上,一个人真正投身于写作的时候,荣誉已经变得不重要。

伟大的巴尔扎克的幸运在于,他生前并没有被荣誉所伤害,不是不愿意,是因为没有这样的机会。对于巴尔扎克来说,荣誉更多的是可望而不可即,野心始终只是野心而已。在荣誉的辉煌面前,他更像是个被打入冷宫的怨妇。巴尔扎克总是不能被人真正理解,虽然死后的声誉与日俱增,但是在生前,他也就是个能写和会说大话的家伙。他的不温不火的知名度,恰好可以让他源源不断地工作下去。为了生存,为了还债,为了追求心爱的女人,为了证明自己,他都必须得写。巴尔扎克永远处于不得不写的状态之中,一根胡萝卜总是在鼻子前面晃悠,这就是他必须面对和应该获得的现实。

04

对于我来说,巴尔扎克的意义,不仅在于创造了丰富的文学世界,还在于他作为一个作家的工作方式。这种工作方式用戈蒂耶的话来说,就是绞尽脑汁,凭借超人的意志,“加上勇士的气魄和教士一般深居简出的生活”。在巴尔扎克的野心勃勃后面,我所感受到的是一种深深的沮丧,换句话说,与其说是野心在鼓舞,还不如说是沮丧在激励,正是这种失意的沮丧让他喋喋不休,没完没了地为自己的作品做出解释。巴尔扎克在小说的序言中,一次次从后台直接蹿到前台,明白无误地表达着自己的创作思想,在小说中也一再借助人物的对话,直截了当地表明他的文学观点。被读者理解从来就不是一件容易的事情,巴尔扎克所做的努力,颇有些“我拿青春赌明天”的意味,这句流行歌词很好地体现了他的创作心态。处于沮丧中的巴尔扎克把自己交给了未来,在和达文的谈话中,他信心十足地说:但是,要记得,在今日要活在文学里,不是天才的问题,而是时间的问题。在你能与读者中持有健全的见解而善于判断你的大胆的事业的人成为知音之前,你必须久饮痛苦之杯;你必须容忍别人的嘲笑,忍受不公正;因为有见识的人的无记名投票(通过这种投票你的名声才能受到推崇)是一张张地投来的。信心是一回事,实际情况又是另一回事。指望“无记名投票”并不是一件靠得住的事情,在巴尔扎克时代,达文为他受到的不公待遇大声疾呼,在达文眼里,巴尔扎克作为最优秀的作家,却没有享受应该得到的最优秀待遇。持有健全见解的读者都不知跑哪去了,这个时代竟然变得如此急功近利,根本就不允许作家有巴尔扎克那样远大的追求。大家的眼睛都虎视眈眈地盯在巴尔扎克作品的瑕疵上面,这样做的结果注定了巴尔扎克只能默默无闻地工作,像头畜生一样,“既无奖励亦无报酬”,悄悄地攀登奥林匹克的顶峰。幸运的作家写一本书火爆一本书,写一本书快活一辈子,巴尔扎克写一本书刚够抵债,因此他不得不寄希望在未来的一天,自己能一下子“收获二十年被忽略的劳动的奖赏”。

“久饮痛苦之杯”,最后修得正果,这并不是巴尔扎克故事中最精彩的乐章。他的伟大意义在于认准了一个目标,一条道走到黑,不管是否能够实现都没有放弃,是野心也罢,是信心也罢,反正他没有被沮丧击败,没有被社会的流言打倒。巴尔扎克的故事给人的启发恰巧就是,前途是光明的,道路是黑暗的。但是,即使前途是黑暗的,也没有什么大不了。最后是否成功并不重要,我更愿意相信“活在今日的文学里”是个“时间问题”,不过是一种自我安慰,因为并不是所有在黑暗中摸索的写作者,都有巴尔扎克那样的幸运,并不是什么人都能攀登到文学的顶峰上去。不以成败论英雄,一个人生前不能得到的东西,身后显然也就不重要了。现实世界里,并不是什么人都能收获到自己被忽略的劳动的奖赏。今天的时代远比巴尔扎克时代更急功近利,我们从事文学事业,很可能只是久饮痛苦之杯,根本没有好的果实在前面等待去收获,然而这并不足以证明我们应该就此放弃。

选自《站在金字塔尖的人物》人文社2017版

图片均为巴尔扎克作品插图,来自网络