题图 | Pexels

中国大学生阅读简史:一代不如一代?

文 | 阿瞒

来源 | 有间大学

01。

我们和前辈所读的书,已经相去甚远。

又一年新生即将进入大学校门,而图书馆恐怕是他们中的很多人进入校园后最感兴趣的所在。暑假前,各大高校陆续公布了上一年的图书馆阅读报告:

清华学生的榜单上,武侠、科幻、通俗历史读物受到追捧,《明朝那些事儿》《三体》《天龙八部》都榜上有名;北京学生似乎更偏爱引进版社科读物;复旦学生则格外喜欢本校校友的学术著作;上海交通大学的图书借阅榜理工科趣味浓厚,数据类、工具类书籍借阅量位居前列,浓厚的理工特色扑面而来。

大学生,理应是一个社会中认知最鲜活、精力最旺盛、行动最自由的群体,站在浪尖上的他们读什么书,往往能引领一个时代的阅读风向。如果将历代大学生手中的书籍串联起来,那就会构成中国青年思想变迁的一个侧面。

今日的年轻人蓦然回首,其实不难发现,我们和前辈所读的书,已经相去甚远。

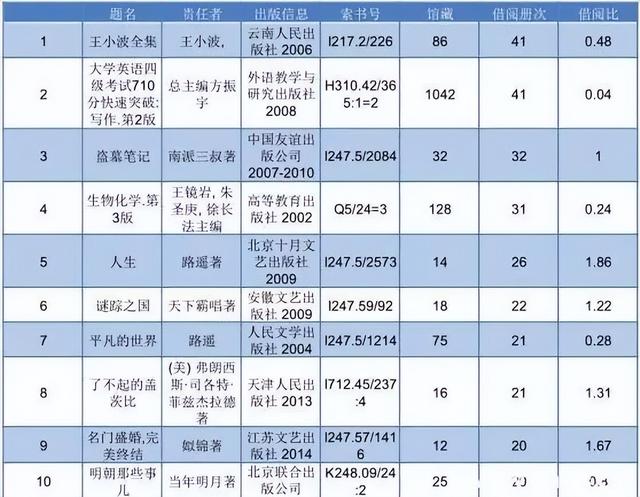

两所大学图书馆借阅排行榜

02。

民国大学阅读:一半是海水,一半是火焰

民国时期,是一个大变革的时代,古文与白话文、老学究与新青年、国学与西学、革命话语与商业文明……种种看似相悖的事物,都在这个时代并存,也造就了彼时大学生大相径庭的阅读体验。用王朔一本小说的名字可以概括民国大学生的读书风格:一半海水,一半火焰。

一些出身传统家庭的大学生,依然像旧式文人一样捧读传统经典。上个世纪八十年代,历史学家钱穆的孙女钱婉约在北京读大学,写信请教祖父大学生如何读书,钱穆在回信中写道:

一代儒宗钱穆先生给孙女的这些建议,仅仅背诵《史记》这一条要求,恐怕就让今天的学生难以招架。

与传统书籍一并躺在民国大学生书桌上的,还有新文化运动以后兴起的白话文作品,其中既有本土作家的创作,也有用白话文重新翻译的西方著作。1915年出版的《新青年》杂志受到当时大学生的热捧,鲁迅写作的中国第一篇白话文小说《狂人日记》,也刊载于《新青年》。与此同时,严复等人最早翻译的文言文版世界名著已经少人问津,阅读新的翻译作品或者原版成为时尚。

“救亡”是贯穿整个民国的主题,大学生是革命书籍的主要受众。鲁迅在《记念刘和珍君》一文中写道:“在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。”女大学生刘和珍所订阅的《莽原》杂志,第一期就翻译了法国革命歌曲《马赛曲》,类似的进步刊物当时还有很多。

当然,在革命的大背景下,并非所有人都满脑子斗争反抗,悠悠然读“闲书”的公子小姐也不在少数。被鲁迅痛斥的鸳鸯蝴蝶派,就用爱情小说征服了很多大学生的心,连迅哥儿的母亲都是张恨水的粉丝,鲁迅有时也不得不违心地替母亲买几本《金粉世家》《啼笑因缘》。老舍早期的小说也很少涉及沉重话题,张爱玲曾回忆:“《小说月报》上正登着老舍的《二马》,我母亲坐在抽水马桶上看,一面笑,一面读出来。”年轻的张爱玲也许不会料到,多年之后自己的小说也会被列入中国大学生的必读书单里。

民国畅销书作家张恨水

03。

黄金的八十年代

建国之后,高校学习苏联模式,为了应对工业化的需求,大范围压缩人文社科类专业,扩建理工学科。1952年院系调整之后,中国大学生的阅读氛围,相比之前已经衰弱很多。新中国前三十年的大学生的形象,一直显得模糊而笼统,但也正是这三十年的压抑,造就了金色的八十年代阅读潮。

恢复高考之后,重新回到大学校园的大学生们像饥饿的白蚁啃食书本,省下买饭票、车票的钱买书的现象并不少见。即便是学术与哲学著作这一类相对晦涩难懂的书籍,也一时洛阳纸贵。比如朱光潜翻译的纯学术著作《美学》,要托人找关系才能买到一本。

萨特的《存在与虚无》在当时颇受追捧,销量突破了10万册——一个放在今天看仍然算得上畅销的数据,以至于十多年后在电视剧《我爱我家》中,孟昭阳还把这本书送给朋友,把人家弄得“一脑门子哲学”。而80年代哲学热的领军人物周国平,翻译的尼采著作《悲剧的诞生》首印5万册,年销售15万册。走在80年代的大学里,不读几本哲学,都不好意思和别人打招呼。

从相对封闭的阅读环境中解放出来,大学生开始有机会大量阅读经重印、翻译的外国文学作品。80年代有一种说法:男生必看《红与黑》《约翰·克利斯朵夫》,女生必看《简爱》《安娜·卡列尼娜》。这些经典的西方文学作品,尽管以一种延迟的状态被中国大学生阅读,但也打开了一代人的视野,帮助塑造了一代青年的理想、追求与趣味。

八十年代的文学阅读也像是松绑后的一个大懒腰,夸张、肆意、洒脱。一度被遗忘的作者,重新受到大学生的追捧。张爱玲热、《围城》热、周作人热轮番而来。同时,王朔的痞子文学、金庸的武侠小说、琼瑶的爱情小说也在大学校园流行。

据1986年《文学报》的一项统计,当年广州地区就有70%的学生读过琼瑶小说。北京大学中文系教授孔庆东也曾经描述,当时很多大学生去校门外的小书店租武侠小说,不过质量参差不齐。

三十多年前的大学生对于诗歌也充满狂热。1984年秋天,在成都的一个诗歌节上,门票一抢而空,没票的大学生们索性破窗而入,冲上舞台,要求签名。顾城夫妇躲在更衣室,有人推门问:“顾城他们呢?”诗人一指,“从后门溜了”,才算“逃过一劫”。

钱锺书先生在《写在人生边上》中谈到,中国人的想象力不足,但在回忆的时候想象力又过分,很多没有的事情越写越复杂,越写越精彩。八十年代的大学阅读,究竟有没有被夸大和美化?也许永远都不会有一个准确的答案,但那个阅读时代的确一去不复返了。

八十年代多元化的阅读对象

04。

从乱翻书到轻阅读

理想主义的狂风吹过去,市场经济的洪水漫上来,90年代大学生手上的书更多元化,阅读也显得更加轻松。

1991年,苏童的《妻妾成群》出版,1993年,余华的《活着》、贾平凹的《废都》、陈忠实的《白鹿原》同年出版,1994年,王小波的《黄金时代》出版。作家路遥出版于八十年代后期的《平凡的世界》至今仍排在大学借阅榜前列,是90年代高校学子争相阅读的“神作”。

严肃文学之外,各种类型文学也得到大学生的喜爱。侦探、言情、武侠、冒险等阅读热潮接踵而至。同时,台湾的张晓风、林清玄等人和大陆的余秋雨也共同带起一股读散文的风气,成长于90年代的韩寒写到,当时的文学青年中多得是模仿《文化苦旅》的余秋雪或者余春雨。

在台湾文学热中,三毛无疑有着划时代的意义。她那种放任恣肆的语言风格和漂泊自在的生活方式,某种程度上开启了一代大陆青年的自我意识。从她之后,大学生中流行的著作变得愈加个性化,安妮宝贝、痞子蔡等作者抒发着个体感受,受到追捧——书本不必非要与社会现实搭建联系,也完全可以作为作者和读者自说自话的空间。

九十年代末,榕树下和西祠胡同相继出现,不少大学生混迹其间。而以卡耐基《人性的弱点》为代表的掺杂了心灵鸡汤的成功学著作,在高校中也越来越常见。这一切都隐隐昭示着下一个时代的阅读风向。

新世纪之后,互联网彻底改变了中国大学生的阅读方式。包装升级后的成功学,变成了创业指南;《明朝那些事儿》大热或许不是因为它写历史,而只是因为它好读;新概念作文大赛的作品渐渐难以吸引大学生的注意,它从一种突破变成了另一种窠臼。大学生们也开始沉醉在通俗、快捷的快阅读、浅阅读中,让以罗振宇为代表的导师们替自己读书,再用5分钟把几百页的精髓转达给自己,美其名曰“高效学习方式”。

高校的阅读少了标新立异、开风气之先的引领作用,今天大学生在专业课本之外的阅读,与校园外的人们也没有太大区别。他们的阅读从多元走向纷乱,再走向浅薄,一直通向不再阅读的终点。社会压力的下渗让升学、就业变成了眼前实实在在的压力,阅读彻底成为一种消遣,而且是相比于看剧、打游戏、旅行而言,娱乐性更低的消遣。

读书有时候成为一种作秀,手上的大部头著作可以成为自拍的道具,也可以作为“逼格”的标志。读书不发个朋友圈,就好像白读了。而且往往书还没有读完一半,秀读书的朋友圈腹稿早已经暗暗润色了无数遍。

同学间偶尔客套,被问起最近在读什么书时,有的人会不好意思地笑笑,然后反问道:“网文算吗?”

从九十年代(左)到当下(右):阅读市场在变化吗?