格拉斯自画像和比目鱼, 1974

今日是诺贝尔文学奖获得者君特·格拉斯(1927年10月16日-2015年4月13日)的诞辰纪念日,他被“誉为奥斯威辛最后一位诗人”。对于这位作家,《时代》周刊曾给出这样的评语:

“格拉斯是温良的卫道士,他温良,如同别人极端。他对理智的痴迷,可以说到了一往情深的地步。 ”而作家羽戈亦曾说道:“就我所见,作家当中,格拉斯绝对是公民的楷模。也许,他是这世上将作家与公民这两种身份结合最好的一个。”

他选择遵照内心自在而真诚地生活,在晚年决定封笔、全心投入绘画创作。故今天的配图,我们选择了君特·格拉斯先生自己的画作。

格拉斯在画画, 1961

—原标题—

君特・格拉斯

作家与公民

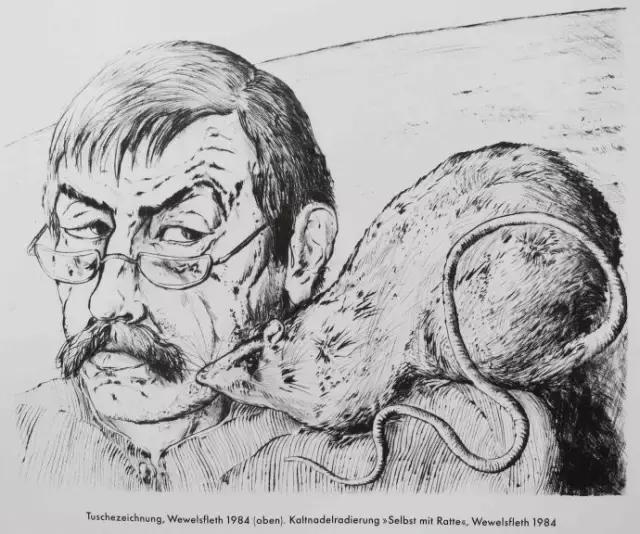

格拉斯自画像与母老鼠, 1984

“让文学的归文学,政治的归政治”是一句奇异的口号。有些作家以此为盾牌,企图抵制政治于书房和电脑之外,捍卫文学的纯洁与神圣。然而,毕生热衷于政治的德国作家君特·格拉斯,对此言另有一番诠释。

1973年维也纳演讲,格拉斯对台下的奥地利社会主义党成员说:在你们面前,代表作家发言毫无意义,还不如作为公民发言,“只有当作家把自己看作是公民的时候,公民们才开始把他看作作家”——格拉斯虽不以格言体写作,其文本之中却遍布敏锐、睿智的格言,这是我最喜欢的一句。

格拉斯的意思十分明确。他参与政治,不是以作家的名义,而以公民的名义,质言之,其政治行动与文学(无论是作品,还是成就)无关。尽管他的小说,从未与政治脱节,作为诗人的他,一度被称为“政治诗人”,然而他还是一再强调,自己作为公民而参与政治。这背后,至少有两重意思,除了打碎政治冷漠,唤醒公民意识,格拉斯还力图说明,文学与政治具有本质差异,倘若混为一谈,不啻是一场灾难。

差异何在?连孩子们都关心这一问题。

格拉斯解释道:政治遵循权力法则,文学遵循美学规律;政治知道自己想要什么,而且想获得自己知道的东西,文学想知道自己还不知道的东西;政治产生于妥协,我们由于妥协而生存,妥协则毁坏文学;政治需要议会的监督,文学首先要对自己负责……“最后,我的孩子们想知道,我当作家已可以挣足够的钱,为什么还要花那么多时间去关注政治。

我的回答带有市民的自私自利:这样我才允许继续写我不得不写的东西。”

由此可见,格拉斯绝非主张文学应当隔绝于政治而生长在密室之中,“文学与政治从来就不是相互排斥的对立体:我写作的国家沉重地承担着政治的后果;我作品的读者,跟我这位作者一样,都带有政治的烙印;寻找脱离政治的田园生活将不会有多大的意义,因为甚至月亮的比喻也已突然变得阴森可怕”。

这一点,使他区别于那些漠视、回避、抵制政治的作家。然而他介入政治的方式,却不同于奥威尔、聂鲁达、马尔克斯等同行。他反对以作家的身份参与政治,不仅因为,这样的参与可能会赋予作家以特权,与公民的本位渐行渐远,更是因为,这有可能导致文学与政治的混淆,而陷入先贤所批判的“文学政治”的泥沼:政治死于文学的抒情,文学死于政治的残酷。

就文学与政治、作家与公民的关系而言,格拉斯大抵做到了知行合一。他把小说写作称为“撒谎”,其政治写作的要义,则是真实与真相。晚年写作回忆录《剥洋葱》,他坦言自己在17岁那年参加了纳粹党卫军,虽然不曾作恶,这却是一段幽暗的历史。他已经沉默六十载,本可继续沉默,把记忆带进虚无的坟墓,最终还是选择向世界告白,不惧名誉受损,人格受辱。

《法兰克福汇报》说道:“您本来不必写的,没人能强迫您写。”格拉斯答:“我这么做,是我自个儿的强迫。”“我沉默这么多年是写这本书的理由。”诚然,他的坦白与忏悔晚了点,却远胜于缄默。他一生致力于打破禁忌,最终,他向自己负罪的良心和舌头下手。

数十年来,格拉斯都是德国社会民主党的忠实支持者,从政治光谱上讲,他属于左派,却堪称温和。他抨击极端右翼的同时,不忘批评左翼激进分子。他注重妥协,赞同改良,主张“蜗牛般的和平”。作家谈政治,大都不免归于激情、高蹈、理想化,他却断言“我们的主要弊病是理想主义”(1969年8月)。不妨说,他的文学创作有多么魔幻,他的政治言行就有多么理性。

就我所见,作家当中,格拉斯绝对是公民的楷模。也许,他是这世上将作家与公民这两种身份结合最好的一个。

2015年4月14日

文章来源:共识网

君特・格拉斯语录

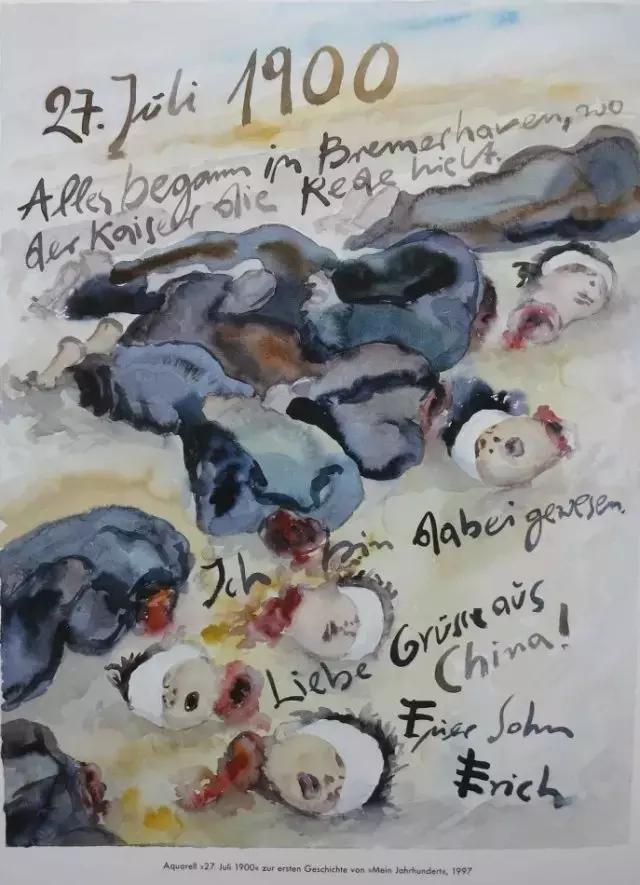

水彩画《我的世纪--1900.7.27》, 1997

一涉及政治,就会有强暴行为。

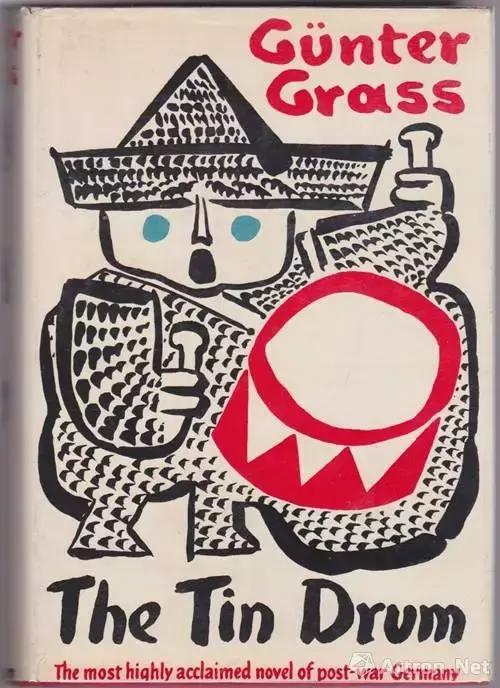

《铁皮鼓》

《铁皮鼓》由格拉斯本人设计的封面,1959

我的蓝眼睛里反映出不需要追随者便能夺得权力的意志。当时我已经成功地处在一种我没有理由放弃的地位之上。我说了,我下了决心,我决定无论如何不当政客,不当殖民地商品店老板,而是画了一个句号,就这样保持不变,保持现有的身高,保持这副装束,就这样许多年内不予改变。

——《铁皮鼓》

六月底,特鲁钦斯基大娘得了轻度中风,因为邮局给她送来了坏消息。士官弗里茨-特鲁钦斯基同时为三件东西而阵亡:为元首、人民和祖国。

——《铁皮鼓》

格拉斯晚年的水彩画作

我累了,只有回忆能让我保持清醒。回忆是一颗要剥皮的洋葱,从发芽时它就要把自己编成密码...我对埋在心里的往事也守口如瓶:回忆像孩子的游戏一样,也爱玩捉迷藏的游戏。它会躲藏起来。它爱献媚奉承,它爱梳妆打扮,而且常常并非迫不得已。他与记忆相悖,与举止迂腐、老爱争个是非区直的记忆相悖。你若是追问它,向它提问,回忆就像一颗要剥的洋葱。每剥掉一层都会露出一些早已忘却的事情。层层剥落间,泪湿衣襟。

——《剥洋葱》

在照片上画的钢笔画, 1973

克勒普有时用安排时间表来消磨时间。他总是一边排表,一边大嚼血肠和问扁豆。这一事实证明了我的一个论点,它断然宣称:梦想家都是贪食者。克勒普总要花不少功夫来填他的时间表。这一事实又证明我另外一个论点:唯有货真价实的懒骨头才能做出省力的发明来。

——《铁皮鼓》