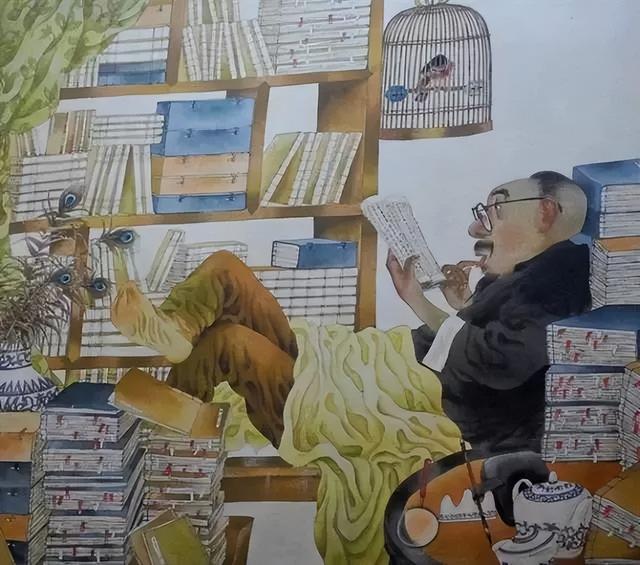

父子之战

文 | 余华

我对我儿子最早的惩罚是提高自己的声音,那时他还不满两岁,当他意识到我不是在说话,而是在喊叫时,他就明白自己处于不利的位置了,于是睁大了惊恐的眼睛,仔细观察着我进一步的行为。

当他过了两岁以后,我的喊叫渐渐失去了作用,他最多只是吓一跳,随即就若无其事了。我开始增加惩罚的筹码,将他抱进了卫生间,狭小的空间使他害怕,他会在卫生间里"哇哇"大哭,然后就是不断地认错。这样的惩罚没有持续多久,他就习惯卫生间的环境了,他不再哭叫,而是在里面唱起了歌,他卖力地向我传达这样的信号——我在这里很快乐。

接下去我只能将他抱到了屋外,当门一下子被关上后,他发现自己面对的空间不是太小,而是太大时,他重新唤醒了自己的惊恐,他的反应就像是刚进卫生间时那样,嚎啕大哭。可是随着抱他到屋外次数的增加,他的哭声也消失了,他学会了如何让自己安安静静地坐在楼梯上,这样反而让我惊恐不安。

他的无声无息使我不知道外面发生了什么,我开始担心他会出事,于是我只能立刻终止自己的惩罚,开始请他回来。当我儿子接近四岁的时候,他知道反抗了。有几次我刚把他抱到门外,他下地之后以难以置信的速度跑回了屋内,并且关上了门。他把我关到了屋外。

现在,他已经五岁了,而我对他的惩罚黔驴技穷以后,只能启动最原始的程序,动手打他了。就在昨天,当他意识到我可能要惩罚他时,他像一个小无赖一样在房间里走来走去,高声说着:"爸爸,我等着你来揍我!"

我注意到我儿子现在对付我的手段,很像我小时候对付自己的父亲。儿子总是不断地学会如何更有效地去对付父亲,让父亲越来越感到自己无可奈何;让父亲意识到自己的胜利其实是短暂的,而失败才是持久的;儿子瓦解父亲惩罚的过程,其实也在瓦解着父亲的权威。人生就像是战争,即便父子之间也同样如此。当儿子长大成人时,父子之战才有可能结束。不过另一场战争开始了,当上了父亲的儿子将会去品尝作为父亲的不断失败,而且是漫长的失败。

我不知道自己五岁以前是如何与父亲作战的,我的记忆省略了那时候的所有战役。我记得最早的成功例子是装病,那时候我己经上小学了,我意识到父亲和我之间的美妙关系,也就是说父亲是我的亲人,即便我伤天害理,他也不会置我于死地。

我最早的装病是从一个愚蠢的想法开始的,现在我已经忘记了究竟是什么原因促使我装病,我所能记得的是自己假装发烧了,而且这样去告诉父亲,父亲听完我对自己疾病的陈述后,第一个反应几乎是不假思索的反应就是将他的手伸过来,贴在了我的额头上。那时我才想起来自己犯了一个致命的错误,我竟然忘记了父亲是医生,我心想完蛋了,我不仅逃脱不了前面的惩罚,还将面对新的惩罚。

幸运的是我竟然蒙混过关了,当我父亲明察秋毫的手意识到我什么病都没有的时候,他没有去想我是否在欺骗他,而是对我整天不活动表示了极大的不满。他怒气冲冲地训斥我,警告我不能整天在家里坐着或者躺着,应该到外面去跑一跑,哪怕是晒一晒太阳也好。

接下去他明确告诉我,我什么病都没有,我的病是我不爱活动,然后他让我出门去,爱干什么就干什么,两个小时以后再回来。

我父亲的怒气因为对我身体的关心一下子转移了方向,使他忘记了我刚才的过错和他正在进行的惩罚,突然给予了我一个无罪释放的最终决定。

我立刻逃之夭夭,然后在一个很远的安全之处站住脚,满头大汗地思索着刚才的阴差阳错,思索的结果是以后不管出现什么危急的情况,我也不能假装发烧了。

于是,我有关疾病的表演深入到了身体内部。在那么一两年的时间里,我经常假装肚子疼,确实起到了作用。由于我小时候对食物过于挑剔,所以我经常便秘,这在很大程度上为我的肚子疼找到了借口。

每当我做错了什么事,我意识到父亲的脸正在沉下来的时候,我的肚子就会疼起来。刚开始的时候我还能体会到自己是在装疼,后来竟然变成了条件反射,只要父亲一生气,我的肚子立刻会疼,连我自己都分不清是真是假。

不过这对我来说已经不重要了,重要的是我父亲的反应,那时候我父亲的生气总会一下子转移到我对食物的选择上来,警告我如果继续这样什么都不爱吃的话,我面临的不仅仅是便秘了,而是身体和大脑的成长都会深受其害。又是对我身体的关心使他忘记了应该对我做出的惩罚,尽管他显得更加气愤,可是这类气愤由于性质的改变,我能够十分轻松地去承受。

这似乎是父子之战时永恒的主题,父与子之间存在着的那一层隐秘的和不可分割的关系,那种仿佛是抽刀断水水更流的关系,其实是父子间真正的基础,就像是河流里的河床那样,不会改变。很多年过去了,当我开始写作以后,我父亲对我写下的每一篇故事,都是反复地阅读,这几乎是他一生里最为认真的阅读经历了。

当我出版一部新作,给他寄出后,他就会连续半个月天天去医院的传达室等候我的书,而且几乎每天都给我打电话,对我的书迟迟未到显得急躁不安。我父亲这样的情感其实在我小时候就已经充分显露了,从而使我经常可以逃脱他的惩罚。

我装病的伎俩逐渐变本加厉,到后来不再是为了逃脱父亲的惩罚,而是开始为摆脱扫地或者拖地板这样的家务活了。有一次我弄巧成拙了,当我声称自己肚子疼的时候,我父亲的手摸到了我的右下腹,他问我是不是这个地方,我连连点头,然后父亲又问我是不是胸口先疼,我仍然点头,接下去父亲完全是按照阑尾炎的病状询问我,而我一律点头。其实那时候我自己也弄不清是真疼还是假疼了,只是觉得父亲有力的手压到哪里,哪里就疼。

在这一天的晚上,我躺到了医院的手术台上,两个护士将我的手脚绑在了手术台上。当时我心里充满了迷惘,父亲坚定的神态使我觉得自己可能是阑尾炎发作了,可是我又想到自己最开始只是假装疼痛而已,尽管后来父亲的手压上来的时候真的有点疼痛。我的脑子转来转去,不知道如何去应付接下去将要发生的事,我记得自己十分软弱地说了一声:我现在不疼了。

我希望他们会放弃已经准备就绪的手术,可是他们谁都没有理睬我。那时候我母亲是手术室的护士长,我记得她将一块布盖在了我的脸上,在我嘴的地方有一个口子,然后发苦的粉末倒进了我的嘴里,没多久我就什么都不知道了。

等到我醒来的时候,我已经睡在家里的床上了。我感到哥哥的头钻进了我的被窝,又立刻缩了出去,连声喊叫着:"他放屁啦,臭死啦。"然后我看到父母站在床前,他们因为我哥哥刚才的喊叫而笑了起来。就这样,我的阑尾被割掉了,而且当我还没有从麻醉里醒来时,我就已经放屁了,这意味着手术很成功,我很快就会康复。

很多年以后,我曾经询问过父亲,他打开我的肚子后看到的阑尾是不是应该切掉。我父亲告诉我应该切掉,因为我当时的阑尾有点红肿。我心想"有点红肿"是什么意思,尽管父亲承认吃药也能够治好这"有点红肿",可他坚持认为手术是最为正确的方案。因为对那个时代的外科医生来说,不仅是"有点红肿"的阑尾应该切掉,就是完全健康的阑尾也不应该保留。我的看法和父亲不一样,我认为这是自食其果。