吴宓(1894—1978),字雨僧、玉衡,笔名余生,陕西省泾阳县人,中国现代著名西洋文学家、国学大师、诗人。清华大学国学院创办人之一,被称为中国比较文学之父。吴宓与陈寅恪、汤用彤并称“哈佛三杰”。著作有《吴宓诗集》《文学与人生》《吴宓日记》等

(原载于《人生这场盛宴:十八位民国大男人的爱恋往事》,作者杨萍,山东画报出版社2016年出版)

1

最成功的人生是什么?不是上帝给了你一副好牌,而是你能把上帝发给你的一副坏牌打赢。

人生的较量不是一副牌的好坏,而是每个人打牌的能力。同样一副牌,不同的人来打,结局大不相同。比如胡适能把人人不看好的包办婚姻坚持到底,并最终过出了幸福的味道,这就是一种能力;很难想象,如果把江冬秀包办给吴宓,吴宓将会过成怎样糟糕的一辈子一一他的几段感情都是自己所选,挑在手中的全是好牌,却段段不幸福。他是诗人,是文学家,却因缺乏人生大智慧,每段感情都没能善终,有人形容他是“飞蛾撞昏在灯罩上”,娶谁都不会幸福。

2

吴宓本名吴陀曼。1910年报考清华学校时,他随手拿出石印本《康熙字典》,在某册某页,闭目确指,得一“宓”字,遂改名吴宓。二十二岁他清华学校留美预备科毕业,赴美国就读弗吉尼亚大学,1918年转入哈佛大学比较文学系,与陈寅恪、汤用彤并称“哈佛三杰”。

1918年11月,留学哈佛的吴宓突然接到清华留美同学陈烈勋的来信,欲将自己的妹妹陈心一介绍给吴宓为妻。陈心一毕业于杭州的浙江省女子师范学校,与吴宓同岁,当时是浙江定海县一位小学教员。陈烈勋在信中说,其妹在家中曾多次听他谈及吴宓,后又阅读过《益智杂志》《清华周刊》中吴宓的诗文,尤其看到吴宓的照片,萌发爱慕之情,愿嫁吴宓。吴宓接信后,虚荣心得到极大满足,立即回信同意交往。

同时,他托自己清华同窗六年的好友朱君毅帮忙打探。朱君毅的表妹兼未婚妻叫毛彦文,当时也在杭州,同陈心一是好友。毛彦文并不因自己与陈心一是同窗好友,而一味溢美夸大,她对陈心一的评价很中肯:“不知吴君选择对象都有哪些条件?陈女士系一旧式女子,做贤妻良母最合适。皮肤稍黑,但不难看,中文精通,西文从未学过,性情似很温柔。倘若吴君想娶一位能治家的贤内助,陈女士很适合。如果想娶善交际、会英语的时髦女子,则应另行选择。”

当时吴宓一定对这种评价是认可的,他和陈心一很快开始了书信来往。1921年8月,留美归来的吴宓没休息两天,便匆匆赶往杭州陈家。他西装革履,意气风发,用如今的词来形容,很有些“高大上”;陈心一则含羞垂眉,是标准的贤淑女子。巧的是,随后毛彦文也来陈家,她第二天要回上海,特来向好友告别。陈心一之前一定告诉了毛彦文吴宓要来访,请她前来帮忙“把关”。毛彦文活泼雅趣,大方得体,是新时代女子风范,气质与陈心一有很大不同,给吴宓留下了很深的印象。

可以说,吴宓与陈心一一见如故,陈家对这个未来的女婿也相当看好。当天下午在陈父的安排下,两人泛舟西湖,吴宓心中很快活。第二天一早,二人再度相约漫步西湖两岸,都有相见恨晚之感。吴宓在当天的日记中写道:“是日之游,较昨日之游尤乐。家国身世友朋之事,随意所倾,无所不谈……此日之清福,为十余年来所未数得者矣。”

仅仅十三天以后,吴宓和陈心一正式完婚。婚姻这样的大事,他如此仓促决定并完成,可见吴宓性格中有极为冲动的一面,但从另一方面来看,吴宓当时对陈心一一定是很满意的,才会在这么短的时间就入了洞房。陈心一这副牌是他主动选的,本应一直美满相处下去,实际上这段婚姻却只维系了八年。

3

当初吴宓委托毛彦文在国内打探陈心一的情况时,毛彦文就很明确地告诉他陈心一可以做典型的贤妻良母,但是要她做一个新派的、善交际的太太,就不可能。可以说毛彦文看人非常准。婚后,陈心一恭顺贤良,安心在家相夫教子,她为吴宓生下三个女儿,也调教得非常好。按说,这样恬淡、安宁的婚姻状态是很多男人求之不得的,而吴宓也因家庭毫无后顾之忧,这个时期在学术上取得了很多优异的成绩……1921年他受聘在国立东南大学文学院任教授,讲授世界文学史等课程,开设“中西诗之比较”等课,开中国比较文学研究之先河。1924年他赴沈阳,任东北大学外国文学系教授。次年清华大学成立,他任清华大学研究院主任。他还出版了多本著作。可以说这是吴宓的最鼎盛时期。

他该感谢陈心一给他一个如此稳固、安逸的家,但是他却渐渐对她不满意了。他怪她太安静、太恭顺,不善辞令、羞于交际一一此前他爱她的种种优点如今都成了她的不好,甚至是罪状。到了1929年,吴宓看陈心一已处处不顺眼,在家里一天都无法待下去。

这种强烈的改变有男人的七年之痒之因一一婚姻进入一段时期后,夫妻出现审美疲劳,会有厌倦感。但更主要的是,吴宓满眼里只有另一个女人的好,他以为这个女人才是他真正的梦中情人,是他的真爱。

此女非别人,她就是毛彦文。

当时,毛彦文的未婚夫朱君毅与吴宓同在国立东南大学文学院任教授,他与毛彦文本情深意笃,但世事难料,俩人订婚六年后,他爱上了别的女子,以近亲结婚有害于下一代为理由,不顾多方反对,坚决解除了与毛彦文的婚约。吴宓对自己的好友说,其实他早就爱上了毛彦文,早在清华学校与朱君毅同窗时,朱君毅经常给他看毛彦文的来信,他非常爱慕她的才华,后来在杭州一见,更是难以忘怀。但是,当时毛彦文是名花有主的,所以他一直把自己对她的爱慕藏匿心底。如今毛彦文没了婚约,他觉着他该挺身而出了。

1928年8月4日吴宓来到杭州,看望因情感变故而伤心的毛彦文。毛彦文以友相待,请吴宓吃饭。吴宓在这一天的日记里这样写道:“此次南来,诸多令吾失望,惟与彦畅谈,乃极快慰之事,益爱重其人。”

这次杭州之行让吴宓下定了决心,并且他在毛彦文一无所知的状况下便昭告天下:他爱的女人是毛彦文,他要为了她离婚。

一时舆论哗然!

毛彦文其实很委屈,她一直把吴宓当作是朋友,没有任何其他想法,更没有破坏吴宓家庭之心,相反她从心底里是看不上吴宓的,她认为,在做人方面,他迂腐、褊狭,性格暴躁,做事没长性;在学术方面,吴宓虽有过留洋的求学经历,但依然传统、保守,固守旧文化,不论从哪一层,他都不是自己的意中人。何况,他还是自己同窗好友的丈夫,她怎会和这种人走到一起呢?为了让不切实际的吴宓死心,毛彦文特别声明:朱君毅之后,她从未对任何人怀有爱情的感觉;如果环境所迫她非结婚不可,她也只愿嫁给一个从未结过婚的男子。

面对毛彦文的冷面相对,吴宓却一厢情愿地认为,毛是爱他的,只因他有婚姻在身才不接他的茬。于是,他大张旗鼓地付诸离婚行动。他的举动得到了亲朋好友的一致反对,其父公开指斥他,“无情无礼无法无天,以维持旧礼教者而倒行逆施。”吴宓最好的朋友陈寅恪也非常不理解吴瑟的行为,他认为且不说陈心一毫无过错……即使她处处不好,又如何呢?他苦心劝吴宓说:“学、德不如人,此实吾之大耻。娶妻不如人,又何耻之有?娶妻仅生涯中之一事,小之又小者耳。轻描淡写,得便了之可也。不志于学问之大,而兢兢惟求得美妻,是谓愚谬!”

但是,一意孤行的吴宓还是抛下陈心一和三个幼儿,离了婚。

4

离婚后的吴宓觉着自己恢复了自由身,可以名正言顺地开始追求毛彦文了。他每天跑去见她还不算,还把自己的情诗发表在报纸上一一“吴宓苦爱毛彦文,三洲人士共惊闻”,让毛非常尴尬。金岳霖看不下去了,他自己也是痴情男子,但断不会像吴宓一样做如此没谱的事。他对吴宓说:“你的诗好不好我们不懂,但其中涉及毛彦文,这就不是公开发表的事情。这是私事情,不应该拿到报纸上宣传。我们天天早晨上厕所,可我们并不为此宣传。”吴宓听了勃然大怒,拍着桌子就说:“我的爱情不是上厕所!”

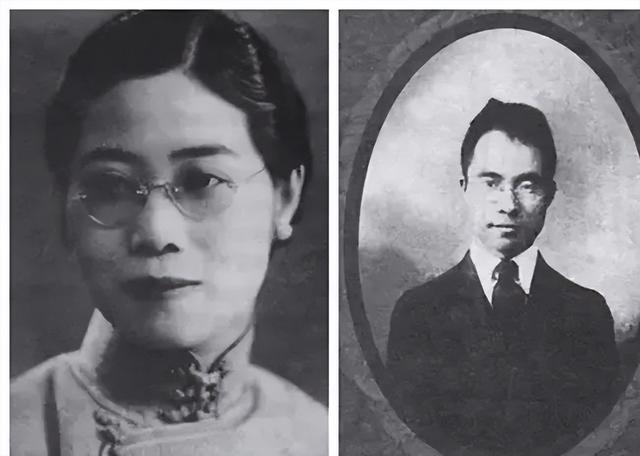

毛彦文和吴宓

他的爱情让毛彦文很苦恼。1929年毛彦文离开中国前往美国密歇根大学留学。此番远渡重洋,一方面为深造,另一方面,面对吴宓强烈的爱情攻势,毛彦文发现自己渐渐有了动摇,她为自己内心的不安定感到困惑、无措,只好避走他国以求心安。

有人说,这真是奇怪,一个女人,会在短时间内对一个男人由讨厌转变成爱吗?

女人啊,再理性矜持也还是情感动物,经不住男人的三哄两骗加示好。一一没办法,女人好的就只有这些。

所以,吴宓密集的、殷勤的、貌似知冷又知热的暖心行为,让毛彦文动了心。再加上他到底是为她离的婚啊!一想到此,毛彦文的心就如同漾在春水里,觉着这个男人是真爱自己。

毛彦文去了美国,吴宓去了欧洲一一他想的是,毛随后可以由美国转去欧洲游历,两人同在那里生活、学习,再结婚组建家庭,是一件多么美的事。毛彦文也被他描述的美好景象所打动,默许了他的示爱。

1931年3月,吴宓赴巴黎进行学术交流。他一反以前温情脉脉的样子,将电报拍到美国,措辞强硬地令毛彦文放弃学业,迅速赶往欧洲与之完婚,否则各自分手。有人指出,自从毛彦文接受了他的感情,他的态度立马180度大转变,动辄向她发出最后通牒,用语十分冷漠、刻薄。与此同时,据传说他还写信回国,向一位叫贤的女人示爱,同时又与一位金发女郎打得火热。

吴宓的态度虽然让毛彦文很不舒服,但是考虑到这个男人总归是爱自己的,他言辞的不妥也就忍了。

等毛彦文匆匆由美国飞到巴黎,等待她的不是一场盛大、浪漫的婚礼,而是吴宓冷冷的态度——看到毛的那一刻,吴宓又不想结婚了。仿佛一脚踏空,毛彦文不知该怎么接受这样的突然改变:原来他那样费尽心机追求她,现在她松口了,他却变了卦。毛彦文哭着说:“你总该为我想想,我一个三十多岁的老姑娘,如何是好?难道我们出发点即是错误?”

吴宓不为所动,冷静地说:“人时常受时空限制,心情改变,未有自主,无可如何。”对此,吴宓在日记中这样记述:“是晚彦虽哭泣,毫不足以动我心,徒使宓对彦憎厌,而更悔此前知人不明,用情失地耳!”

最具讽刺意味的是,吴宓在此期间,对小报上炒得沸沸扬扬的鲁迅、许广平之恋陡生艳羡。他说:“许广平夫人,乃一能干而细心之女子,善窥鲁迅之喜怒哀乐,而应付如式,即使鲁迅喜悦,亦甘受指挥。云云。呜呼,宓之所需何以异此?而宓之实际更胜过鲁迅多多,乃一生曾无美满之遇合,安得女子为许广平哉?念此悲伤。”他眼里看到的好,全来自别人的女人啊。

这次巴黎论婚最后以订婚作罢。随后吴宓与毛彦文一起回国。毛彦文留在上海,等着吴宓迎娶,她年过三十,急需成家让身心安定下来。可是她不知道,她此时已成了吴宓的“备胎”。

在1933年8月18日的日记里,吴宓将与他关系密切的几个女性比作不同的饮料,有的如白开水,有的如酒,有的如仙露,有的如茶。他以茶来比喻毛彦文。人生有茶虽是一件美事,却少了酒的醇厚、露的甘甜,吴宓觉着就算和他一直心仪的毛彦文结了婚也并不是一件完美的事,他如果能享齐人之福该多好。他这么想,也这么做了,一面懒懒散散地应付着毛彦文一次次的催婚,一面又沉浸在与其他女性的恋爱中。一一纵观吴宓的几段感情,有人说,他是一个地道的“好色之徒”,话虽偏激,却折射出了他在婚恋上不安分的一面。对此,陈寅恪看得颇为透彻,说他本性浪漫,不过为旧礼教道德所“拘系”,感情不得抒发,积久而濒于破裂,因此“犹壶水受热而沸腾,揭盖以出汽,比之任壶炸裂,殊为胜过”。吴宓自己也说:“一生处处感觉Love(所欲为一一爱)与Duty(所当为一一责任)的冲突,使我十分痛苦。”

时间到了1934年底,吴宓终于下定决心奔赴上海。但是,他这次南下的第一站却是先去杭州,向一位卢姓女士求爱;如不成,再去上海,和毛继续讨论是否结婚。

毛彦文大怒。她不是陈心一可以逆来顺受、任凭摆布,她再想结婚也不能忍受吴宓对自己如此的轻薄与儿戏。

仅仅两个月后,毛彦文闪电结婚。新郎不是吴宓,而是一个叫熊希龄的老男人。

5

时年六十六岁的熊希龄曾任中华民国国务总理,他和毛彦文相识于一场饭局,对毛一见倾心。

为什么嫁给了一个年长自己三十三岁的男人?再直白一点,为什么舍弃追了自己近十年的吴宓而选择认识仅两个月的熊希龄?不要说吴宓想不通,连毛彦文的亲朋好友都不理解。但是对毛彦文来说,摒弃所有条件不说,熊希龄比吴应靠谱多了。当时她已三十三岁,吴宓彻底伤透了她,或者说,她彻底看透了吴宓的为人,对他不再有一丝的期待。她需要求得一个归宿,一个可以让她依靠、给她安全港湾的归宿,她不想再在情感和生活中颠沛流离:“当时反常心理告诉我,长我几乎一倍的长者,将永不变心,也不会考虑年龄,况且熊氏慈祥体贴,托以终身,不致有中途仳离的危险。”在经历了朱君毅的背叛、吴宓的若即若离反复无常后,与熊希龄结婚,在外人看来颇不可思议,在毛彦文的心里,却再顺理成章不过。

毛彦文的闪婚深深打击到了吴宓,他觉得自己被毛狠狠地抛弃了!

他又自以为是地认定毛彦文一定是受了自己的冷落才一时赌气,自暴自弃,不得已而嫁人。很长时间里,吴宓都没办法确定自己应该扮演什么样的角色。是负情郎,还是被负情的痴心汉?两者都是,又都不是。不管怎么说,毛彦文是他一生最钟爱的女人,只有真正失去了才感觉到珍贵。毛彦文结婚以后,特别是三年后熊希龄病故,吴宓一直纠缠不休,既是不甘心,同时也是深深自责和后悔。

失恋后,吴宓表示很痛苦,大写“忏情诗”,一连三十八首,诗句凄苦悲凉,皆是自怨自艾之作。他把情诗四处拿去发表,希望以此博得别人的同情。不成想,同情未有,反被很多人嘲笑为自作自受。他不死心,又把这些诗拿到课堂上去讲,一时在学生间成为笑谈。吴宓最得意的门生钱锺书可以说从头至尾冷眼旁观了吴宓处理感情的方式,尤其是他对待毛彦文,之前出尔反尔,之后又一往情深,还反复把所谓的“伤口”拿出来晒。这让钱锺书深感痛心。他怒其不争地写了首诗送给老师:“有尽浮生犹自苦,无穷酸泪请谁偿。”吴宓没有得到同情和理解,反倒被驳斥,很不高兴,两人在其后几十年间都因此心生隔阂。

熊希龄去世后,吴宓又燃起了追求毛彦文的希望,他写了很多感人肺腑的长信表达自己的情思。结果一点回音也没有得到,有的信甚至被原封不动地退回。后来,毛彦文漂洋过海到美国。吴宓得知消息后,千方百计向海外归国的人打听她的消息。他后来请西南师范大学美术系的一位老师根据相片画了一幅毛彦文的肖像,悬挂在墙壁上,每天相看不厌。他的后半生,虽然又有过一次短暂的再婚经历,但他始终沉浸在对毛彦文的思念追悔中,经常在梦中与毛彦文相会,一觉醒来,哭湿枕巾。

毛彦文爱过吴宓吗?她对吴宓到底是一种怎样的情感?1987年,毛彦文年近九旬,以一本《往事》记录自己一生的雪泥鸿爪,可是洋洋洒洒几十万字的书中,对吴宓她几乎都不曾提及。只在第三章的末尾,仅有一小节“有关吴宓先生的一件往事”,文中纠正了一些关于她和吴宓感情纠葛的错误的传闻,又冷静地表白了她对吴宓的看法。也许是时过境迁,这些看法客观、深刻,对这场失败的爱情做了最透彻的解释:自她与朱(即朱君毅)解除婚约后,她曾想尽办法,避免与朱有关的事或人接触,这是心理上一种无法解说的情绪。吴为朱之挚友,如何能令她接受他的追求?尤其令她不能接受的,是吴几乎每次致她信中都要叙述自某年起,从朱处读到她的信及渐萌幻想等等,这不是更令她反感吗?不过,毛彦文对吴宓也未全部否定,这样评价他:“吴君是一位文人学者,心地善良,为人拘谨,有正义感,有浓厚的书生气质兼有几分浪漫气息,他离婚后对于前妻仍倍加关切,不仅负担她及他们女儿的生活费及教育费,传闻有时还去探望陈女士。他绝不是一个薄情者……”

1999年,学者沈卫威教授在台北拜访毛彦文。毛彦文已年逾百岁,眼花耳背。沈教授告诉她:“大陆出版了《吴宓日记》,里面有很多关于您的内容,表达了吴宓先生对您的爱慕之情。您有什么话要说吗?”毛彦文面无表情,冷冷地回答了一句:“好无聊。他是单方面的,是书呆子。”一一吴宓若听闻此话,怕是痛得肠子都断了。

吴宓的偏执和自以为是的思维方式,注定他与毛彦文失败的感情,也注定了他一生情感的郁郁不得志。钱锺书有一段评价也许可以解读他矛盾的一生:“……他实际上又是一位‘玩火’的人。像他这种人,是伟人,也是傻瓜。吴宓先生很勇敢,却勇敢得不合时宜。他向所谓‘新文化运动’宣战,多么具有堂·吉诃德跃马横剑冲向风车的味道呀!而命运对他实在太不济了。最终,他只是一个矛盾的自我,一位‘精神错位’的悲剧英雄。在他的内心世界中,两个自我仿佛黑夜中的敌手,冲撞着,撕扯着。”

一一如吴宓这般,能把上帝赋予他的每一副好牌都打得稀巴烂,也当属不易。