我们在什么时候会说:一种观念获得了胜利?期待某一种思想能够真正地占领所有人心,恐怕是不现实的。但是,某一种主张、概念、愿景,让所有人都不会公然反对、或至少不得不维持表面上的逢迎,这在政治学范畴里特别多,就比如今天想和大家聊的这个主题——freedom of speech,言论自由。

言论自由:获胜的观念,永远有太多言不由衷

在今天的世界里,哪怕是那些我们能够想象到的、和言论自由最不沾边的国家、政权,它们事实上都将“言论自由”这几个字写进了自己的宪法,譬如我们可以一起来念几段:

第一段——“公民被保证言论、出版、集会、示威、以及结社的自由”——这一段来自《朝鲜宪法》第67条。

第二段——“公民拥有言论与出版的自由”——这一段来自《古巴共和国宪法》第53条。

再来看一段——“出版与新闻拥有表达的自由”——但有一个限制条件——“除非危害到伊斯兰基础原则或公共权益”——这一段来自《伊朗伊斯兰共和国宪法》第24条。

无论你乐意不乐意、喜欢不喜欢、支持不支持、言之由衷还是言不由衷,但至少在姿态上,你总得承认“言论自由”这个观念的正确与必须,你总得把它写进宪法里,否则你政治统治的合法性就总是少了一环。处在类似位置的政治概念和主张有很多,譬如“主权在民”,无论你的权力到底是怎么得回来的,你总得承认权力来自于人民;又譬如民主原则,再没有比“人民的选择”、“人民的同意”更有说服力的合法性来源了,所以无论如何,投票选举的形式总归是要有的。

没错,你肯定可以说,这当中有太多的虚伪、太多的徒有其表。但是哪怕你知道你自己只不过是做做样子而已,然后哪怕我也知道你只不过是做做样子而已,最后哪怕你也知道我知道你只是做做样子而已——可是这个样子依然得做、这个戏依然得演全套,这说明什么?这就说明了这种观念是如此地强大、优胜、不可或缺,以至于在当代的政治生活中,一旦试图公然否定这样的观念,将导致权力合法性难以自圆其说,会永远留下不可弥合的缺口。

这叫做什么?这就叫做观念的胜利;而言论自由,就是一种在当代人类思想版图中,拥有这样子的优胜地位的观念。

不过,概念上的胜出,绝不等于现实里的一统天下。哪怕是在那些实际上自由程度确实最高的社会,理想中的言论自由也从来没有真正完满地实现过。言论自由在每个时代、每个社会,都需要和复杂的、具体的、现实的场景发生碰撞,而结果往往是太多无可奈何的自说自话。

譬如在如今的欧美话语空间里,更经常援引言论自由为自己辩护的都是些什么声音?那就是会说“你怎么可以剥夺我歧视女人、黑人、同性恋的言论自由呢”的那种说辞。

又譬如在如今的国内言论平台上,“言论自由”这四个字高频出现的,是一个有点搞笑的情境,那话是这么说的——“你为啥把我骂你的评论删了,说好的言论自由呢”——他们还特别会挑人,他们认为会被这句话为难到的是一类人,而会用这句话的又是另一类人,但这中间显然没有多少对于言论自由的执念。

言论自由的最初辩护者:约翰·弥尔顿在17世纪的英国

从最宽泛意义上看,对言论的鼓励和对它的压制,在人类历史上同等地源远流长。在古希腊时期的雅典,参与公民大会、辩论公共事务被视作城邦公民的美德与义务,是个体实现自治、自我完善、以及自由的必由之路。但就是这同样一个城邦、同样一套规则,也可以指责苏格拉底的言论,是“亵渎神明”、“败坏青年道德”,然后用这样的罪名把他给处死。

在古代中国,“敢言直谏”也是士族阶层千百年来的悠久美德,这甚至会让那种以怀抱必死决心为前提的“死谏”,成为一种在文官群体中非常富道德感召力的流行操作。然而,即便从君王、到人臣、到百姓,整个古代社会文化都在广泛地赞美敢言,但是也从来没有因此而对统治者的“因言治罪”带来过些什么真正的制约。上位者永远乐意一边说“我最讨厌人阿谀奉承说假话了”,另一边又对说真话的人手起刀落、毫无顾忌。

但是,这些文明传统中对言论自由的鼓励和表达,它们与如今我们所谈论的言论自由就在根本上不是同一样东西。

今天我们所说的言论自由当然是作为一项政治权利、作为political rights存在的,它是一件启蒙运动的直接成果,和自由主义、个人主义的兴起存在着根源性的联系。人类历史上第一份专门论述言论自由的文本,是1644年约翰·弥尔顿写成的《论出版自由》——没错就是写《失乐园》的那个约翰·弥尔顿,John Milton。

约翰·弥尔顿(John Milton),英国诗人、政论家,民主斗士。

弥尔顿是个克伦威尔派,那就是议会派,这就意味着他在英国短暂成为一个没有国王的共和国的时候,会很得志;但是,后来斯图亚特王朝又复辟了,国王又回来了,所以他之后的人生就会很麻烦。弥尔顿的前大半人生,主要为人所知的就是高产大量直接评论现实政局的文章和著作;而他后来流传于世的几部最著名的诗集,则主要都是在他政治上失意,然后还双目失明、被捕入狱之后写成的。在中文世界里好像更多人会记得弥尔顿是个诗人,但其实他人生的至少一半时间都是在积极地参与现实政治的。他的壮年时期是正好撞上了英国内战与革命。当我们将“英国内战(English Civil War)”这几个字当作一个专有名词来讲的时候,它通常是特指17世纪中爆发在英国的保皇党和议会派之间的那几场战争。

《论出版自由》这本划时代的小书之所以会由约翰·弥尔顿写成,说起来还可能和他具体的人生际遇有点微妙的小关系。弥尔顿一辈子有过三段婚姻,但他初婚的时候都已经35岁了,而他的新娘是个只有16岁的小姑娘。有说法是,这个年龄差让两人刚开始相处不来,结果小姑娘才新婚一个月就跑回了自己在牛津的娘家,留下弥尔顿在伦敦。谁知好巧不巧,新娘刚跑没多久,英国内战就爆发了。交通阻隔是一方面,另一方面是这两家人还分属不同阵营。弥尔顿是议会派,但小姑娘家是保皇党,结果就是这对新人下次要见面都已经是新婚的整整三年以后了。

新娘跑了以后,弥尔顿干了一件事——他写了一批政治长文小册子,为离婚自由进行辩护。大家不要觉得奇怪啊,在那个年代的基督教社会里,法律只会认可一种离婚,那就是一方犯下了通奸罪,也就是说婚内出轨,除此以外的离婚是不允许的。比那时再早一个世纪的英国国王亨利八世,他为了自己离个婚都搞成国际危机了,最后要把整个英国撤出罗马天主教廷的势力范围。不熟悉的朋友可以去补一下老剧《都铎王朝》。

我们在这里当然也不好说,弥尔顿突然聊离婚自由是不是因为他自己急用;但是总之,他是将性格相合、精神层面的兼容,提到了婚姻存续的最高决定因素上,以此主张更加宽容的离婚自由。当然他也是借用了很多神学的论证资源,但即便是这样,在当年也算是相当大胆的激进派。不过到最后,弥尔顿的婚还是没有离,他的年轻妻子回到他身边后,为他生了四个孩子,并在生最后一个女儿的时候难产而死,时年27岁。弥尔顿后来一辈子也没有离过婚,他的第二任妻子是成婚不到两年就去世了,最后是由比弥尔顿小了31岁的第三任妻子为他送的终,两个人过了12年。

那么话说回来,弥尔顿的这些经历和《论出版自由》的问世又有什么关系呢?是这样的,当年刊印出版物,有着非常严苛的规则要求。大家知道版权这个词的英文原词是copyright。Copy就是复印件、印刷件的意思;right权利、权益。所以用现在的视角字面来看,copyright,版权,就是“作者对自己的作品进行copy印刷发行的独享权益”。但是,在当年,copyright最初的原意不只是这个,它至少还要包含另一层意思:the right to make copy,被允许进行印刷发行的资格——被谁允许?当然是指被政府允许啊。

这种审查制度在那时的英国已经存在了很长时间,但由于政局变动的影响,在1641年被英国议会派给临时取消了。那段时间的英国突然间就没人负责出版审查,文化出版事业因此得到了爆发式的繁荣。可以对比一下,1640年,审查制度还在,英国上下全年只印了22本书;而到1642年,这个数字已经飞到了1966部作品,增长达惊人的90倍。在当年,能够合法从事出版业务的,只有极少数拿到政府执照的机构,相当于特许特权。出版物需要交付审查官提前审批,先审后印,白名单制度,被认为冒犯政府或宗教的著作要销毁,违规的作者与出版商要判刑坐牢甚至酷刑迫害。

然而,到1643年,这个局面又被改变了,因为掌权的议会派不乐意了,他们通过了新的出版执照令,重新启动出版审查;而约翰·弥尔顿为离婚自由辩护的那批小册子,刚好就撞在了这个节点上,不出意料被为难了,没过审,很生气。

于是,忍无可忍,弥尔顿奋笔疾书又写了一本新的小册子,这就是《论出版自由》,猛烈抨击审查制度。并且这本小册子它本身就是非法出版物本物,还要在国会会场里高调派发,这就是内容与行为的双重抗议。当然,弥尔顿也并没有因为他的非法出版活动而入罪坐牢,毕竟他当年的第一身份还是贵为英国国会议员,特权阶级嘛,这到底是支撑了他骚操作的一个大前提。

《论出版自由》:启蒙大门外的首次探索

那么好,现在,我们通过了解约翰·弥尔顿写作《论出版自由》的前情背景,其实已经至少了解了几个方面的信息:

第一,现代言论自由的最初辩护,那就是为了反抗专制权力、政治权力的。弥尔顿是英国人;《论出版自由》,这份思想史上最早专门论证言论自由的文本,是用英文写作的,这几乎是一个注定的历史结果。将社会方案的设计,建立在制约专制权力、警惕权力作恶的思想前提上,这是一种非常英伦式的、洛克式的、社会契约式的政治传统。

17世纪是决定英国历史走向的关键世纪。既有结构性的、又有偶然的因素,让封建王权在百年间的几任英国国王手上不断萎缩,议会权力却不断提高,最终是获得了1688年光荣革命以及1689年《权利法案》的成果,从而为后世开启了以自由为核心的开放社会的全新可能性。同样的事情,包括《论出版自由》的最初面世,很难想象会首先在法国、德国、俄国那样的社会发生。

第二,对言论自由概念的关切,通常都是先遭受钳制,再进行辩护的。《论出版自由》是弥尔顿被审查制度搞到非常不爽以后写出来的东西,但审查制度在他写小作文之前就已经存在很长时间了。事实上在我们所看到的各份关于言论自由的历史性文本中,“辩护”都是很主要的话语方式,也就是“为什么我们值得拥有自由”、“为什么自由是好的”。这个年代的我们总是下意识地以为主张自由是一件很自然的事情,但历史的现实很可能是压制自由才是更加地不言自明。人心之中有很多支持彼此剥夺自由、也剥夺自己自由的东西的,自由反而是那件需要很用力辩护才有机会争取的东西。

第三,不知道会不会有朋友,从一开始就想问呢:说好了是“言论自由”的最初文本,为什么这本小书题目写的却是“论出版自由”?

这其实是一个很重要的点:言论自由的实践意义,由技术进步而激活;言论自由的具体内容,也随着技术进步而进化。印刷业在欧洲的繁荣,是在15、16世纪之间开始的,这个变化后来成为了欧洲社会很多重大变迁的起点。廉价的、高效的、方便重复生产的印刷品,让言论的威力走上了一个空前的台阶。

有人如临大敌者,也有人甘之如饴者,围绕言论权利、言论自由的辩论会在印刷业繁荣之后出现、并最初冠以出版自由之名,这是相当合乎逻辑的。到后来的时代里,新出现的技术发展,包括广播、电视、互联网、社交媒体,它们都刷新了各自时代言论自由辩论的主要内容,并且也制造出新的难题和挑战。

约翰·弥尔顿《论出版自由》的历史地位很高;但应该承认的是,对我们今天的读者来说,这本小书的历史意义是明显高于文本意义的,一个主要原因或许是它所采用的切入角度和论证方法,和我们今天对自由、对言论自由的需要已经存在很大距离了。他对于这些自由的向往,很可能不是出自于一种启蒙意义上的自由主义动机,却会更经常地体现出和他的神学关切的联系。

这本书的文风对今天的读者来说是有门槛的,17世纪的英语是一部分,甚至连很多单词拼写都和现在不一样;另外就是这是一篇相当典型的文艺复兴风格写作。内文之中是大量用典,既用古希腊的典,也用《圣经》的典。据说弥尔顿是每天都要读几个小时《圣经》的,反复读,背熟了都要读。所以书里会用到很多典故和比喻,没有基础的话读起来会有一定难度。

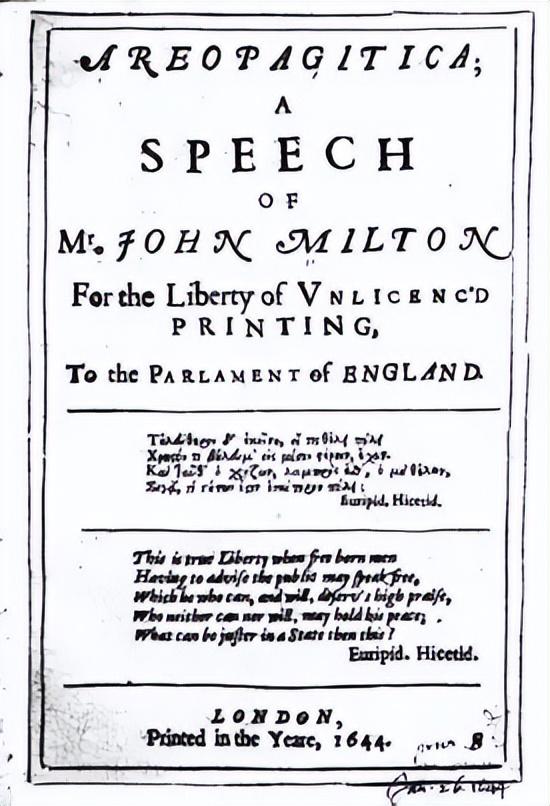

这本小书的英文原标题要比它的中文译名《论出版自由》这简简单单五个汉字复杂晦涩很多,全称叫做:Areopagitica; A Speech of Mr. John Milton for the Liberty of Unlicenc’d Printing, to the Parlament of England。后面那一长串直译就是:约翰·弥尔顿先生就无审查出版的自由所作演说,致英国议会;但最出名的是第一个单词:Areopagitica。在外文环境里人们就是用这一个词来指代弥尔顿的这本书的,如果你用中文的《论出版自由》字面直译反过来去搜英文,去Google上搜个on freedom of press之类的,你反而搜不到你想要的东西。

《论出版自由》封面

那么这个很拗口的Areopagitica是什么意思呢?它甚至不是英语,而是个希腊语的典故,援引的是公元前四世纪古希腊演说家伊索克拉底的同名演讲。伊索克拉底的那场演讲也叫Areopagitica,是因为那场演讲的所在地,是在雅典卫城边上一座叫Areopagus的小山,其实就是一块大一点的石头,你现在去旅游还可以看到。

伊索克拉底去那里取景,是因为那座小山原本是雅典全盛时期的元老院所在地。到伊索克拉底活跃的时候雅典已经衰落了,所以他带着观众回到历史文化圣地,是想要睹物思圣贤。伊索克拉底的意思是说以前雅典之所以兴旺,就是因为人们公共讨论活跃,思想自由繁荣,当年在这会场里就这样;那么约翰·弥尔顿在两千年后援引这个场景,就是用雅典的元老院类比英国的议会,呼吁英国也需要这种思想的繁荣,应该取消出版审查制度。

不过,这类文艺复兴式写作,很多时候其实都是在借花献佛、借钟馗打鬼,借古人的光环做包装,甚至不惜“曲解”古人的意思,再推销自己的新思想新主张。前面我们已经说过,其实哪怕古希腊也是没有多少对言论自由的执念的。如果一定要说的话,那也只能说言论审查、出版审查制度在古代的大部分时间里都不曾存在。然后这也不是因为古代的统治者就更加宽容,只是因为那时候都没有印刷术,威胁不大就不需要担惊受怕。

弥尔顿认为,审查制度这种东西,在历史上看是从罗马天主教廷“发家”的,是天主教迫害异端的副产品。言下之意就是说,出版审查是一样带有天主教血统的制度,所以英国不应该向他们学坏。这里有一个大背景,“但凡天主教廷支持的,英国人就应该反对”,这是弥尔顿所在年代的英国社会的一大“政治正确”。前面我们也提了一嘴,亨利八世在1534年带着英国脱离了罗马教廷的势力范围,主要是他自己要离婚嘛,然后英国人就习惯了警惕来自天主教大陆的威胁,这构成了一种非常独特的、后来很大程度上独属于英伦思想传统的历史条件。

英国人在思想史上的贡献很特别。这些思想性著作不是从来都是精英写的嘛,但是这些精英却会建议大家警惕统治权力、专制权力——哪个社会的精英会习惯把自己放在被压迫者的立场上啊?这是一种很不自然的组合,但在英国却是成立的。无论是他们的议会贵族和国王的关系,还是作为岛国文明对欧洲大陆的、对天主教大陆的警惕,都给他们提供了很多这种情绪上的、感受上的、立场上的线索,而且是很早就已经成型了。

《论出版自由》的论述大致可以分为四步走:

第一步就是说明出版审查是一样属于罗马天主教廷的制度,所以因言治罪、焚书迫害是一种不光彩的、“政治不正确”的制度,对英国人来说。

第二步是强调阅读的价值,引用了摩西和圣保罗这些古圣人爱读书的典故,再推演了一番“就算人们有可能读到错误的思想也是不要紧的”,因为在阅读过程里,由知识所锻炼起来的力量与意志,能够让人们抵制错误的思想。

第三步是从知识无限而审查资源有限的角度,说明审查制度在实操层面上不切实际。这也是有根据的,前面我们提到1640年的英国只审过了区区22本书,一个很主要的原因大概是,当年全英上下只有四名够资格的书籍审查官,可能人不好招还要花钱吧。全国全年就四个人,每本书每行字都要审的话当然很慢很艰难了。

而最后一步则是说,审查制度所造成的这种“只有一个声音”的局面是非常有害的,因为人们反正知道自己的思考没意义,就会懒得思考,变得懒散。但是,真正的基督徒是不可以这样的,因为他们的信仰必须是出自自己的选择,是自己思考的结果;而如果人都不思考了,信仰还能算是信仰吗?

这里面体现的正是改革以后的基督教和天主教的区别,以前天主教让神父解释圣经给你就可以了,读都不需要自己读,所以独立思考这件事没那么重要。这就是欧洲宗教改革所提供的一种有利于言论自由、思想自由的历史条件。

这些论证方法跟我们现在读的作品是很不一样的。贯穿《论出版自由》始终的,是论证言论自由与基督教精神的兼容性,也就是证明“言论自由有利于培养好的基督徒、打造好的基督教派”。弥尔顿的神学信仰本身构成了很多论断的前提。

比如说弥尔顿相信真理总是会战胜谬误的,不是出于一种经验上或逻辑上的理由,却是出于相信“神旨即是如此”。他认为人心暴露在谬误跟前,是一种神加诸人的“关于美德的试炼与真理的锻炼”,是一场能够“净化吾辈的审判”。

整个行文风格就非常宗教化,这些都可能限制了作品文本在今天这样一个更加世俗化的世界里的影响力。但是看当年这些作家,他们这些“一只脚踏入启蒙大门、另一只脚仍在神学世界”的作品,那也是充分展现了基督教传统为后来的自由主义世界、现代世界所提供的思想准备的丰富性。

一个开始

不过遗憾的是,1674年去世、享年65岁的约翰·弥尔顿,他终其一生还是没能看到《论出版自由》的主张在英国实现。由于之前对离婚权的辩护,弥尔顿已经被英国议会的很多人视作极端分子;更何况哪怕包装得再好,要让当权的人自觉放弃权力,那永远是非常困难的事情,所以《论出版自由》并没能在当年的会堂里溅起太大水花。

但是,英国终于还是在那个世纪的结束以前终结掉了出版的事前审查制度,那个时间也很讲究——那是在1695年,议会派的共和国玩不下去了,国王复辟,然后复辟以后又多来了一次光荣革命,新国王和议会签了《权利法案》,国王和议会分权了——所以嘛,削弱权力的契机,只会在权力分割有制衡的客观前提下出现。

1644年的约翰·弥尔顿《论出版自由》,哪怕没能在当时就得偿所愿,却也激励了那个时代的很多人,往后又启发了包括同时代的约翰·洛克、以及两百年后的约翰·斯图尔特·密尔等众多思想家,经他们之手再将自由、言论自由的理念带上了人类思想史的空前高度。

《论出版自由》的精神在后来的美国宪法、尤其是第一修正案中得到了具体的体现,并且在一些关键的历史性判决中被引用,譬如大名鼎鼎的1964年纽约时报诉沙利文案。如此种种,都是17世纪的《论出版自由》,依然留存在我们今时今日关于言论自由的世界观里的真实线索。