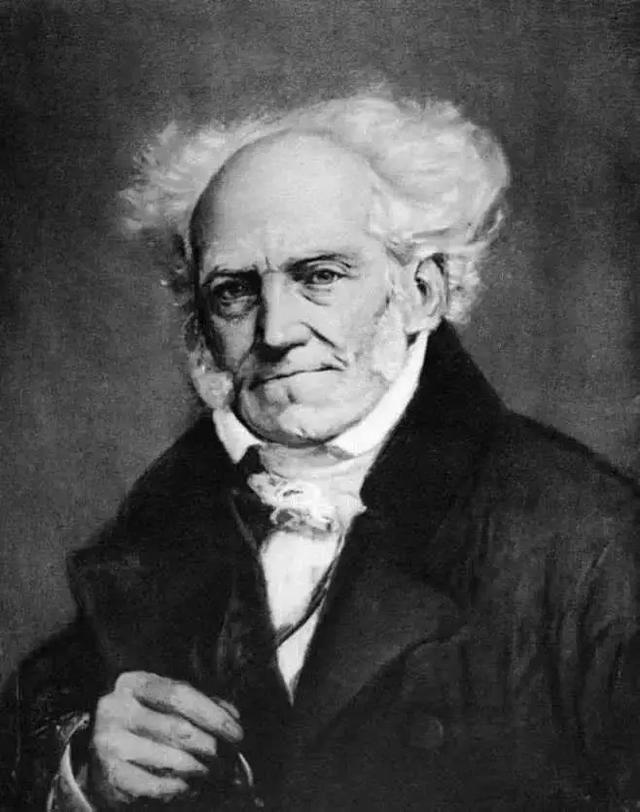

作者:叔本华

对于中国的高度文明,确实没有什么东西能比它的人口的令人难以置信的稠密能更直接地加以说明了。按照库兹拉夫的数字,估计它现在有3.67亿人[110]。如果将不同的时代和国家加以比较的话,我们就可以看到,从总体上来讲,文明和人口是同步的。

十七、十八世纪耶稣会传教士们都顽固地热衷于把他们自己相对新的信仰学说传入这个古老的民族,他们还徒劳地力图在它那儿寻找这些信仰学说的早期踪迹,结果是他们并没有彻底地了解那儿占统治地位的信仰学说。

因此只是到了今天,欧洲才对中国的宗教状况有所了解,这就是我们知道,在那儿首先存在着一种全国性的对自然的崇拜,所有的人都崇拜自然。这种崇拜起源于上古时期。据说甚至起源于还没有发现火的时期,因此牲畜生的就被当做祭品了。皇帝和达官贵人们在某个时期,或在重大事件之后公开献祭的这些祭品就属于这种对大自然的崇拜,它们首先是被献给苍天和土地的,冬至献给苍天,夏至献给土地,此外还献给所有可能的自然力量,如大海、高山、河流、风雨、雷电、火等等。每一种自然力量都归一个拥有许多庙宇的神仙管辖,此外,每一个省、每一个城市、每一个村庄、每一条街道、甚至一个家族的坟地,有时甚至连一个商人的货栈都由一个神仙管辖着,这些神仙一样拥有许多庙宇,当然最后两种神仙只接受私人的祭礼。而公共的祭礼是为那些伟大的先皇,王朝的奠基者,以及英雄人物,也就是所有那些由于他们的学说和行为而成为(中华)民族救星的人所举行的、他们也有庙宇,孔夫子一个人就有1650所庙宇。

因此,在全中国就有许多小的庙宇。和这些对英雄的祭礼相联系的是每一个名门望族都要在他们祖先的墓地里为这些祖先举行的私人的祭礼。在中国,除了这种对自然和英雄的普遍崇拜外,如果主要从教义的角度来看的话,就存在三种信仰学说。

第一种是道教,由比孔子早些的但仍旧属于同时代的老子创立。这是一种关于理性的学说,理性是宇宙的内在秩序,或万物的固有法则,是太一,即高高在上载着所有椽子,而且是在它们之上的顶梁(太极、实际上就是无所不在的世界心灵),理性是道,即路径,也就是通向福祉,即通向摆脱世界及其痛苦的路径。

斯坦尼拉斯·朱利安1842年翻译的老子《道德经》使我们可以通过这第一手资料获得对这种宗教的一种解释。我们从中知道,道教学说的意义和精神与佛教是完全一致的,然而现在这一学派似乎已经十分衰微,它的宗师们似乎也被人们所轻视。

其次就是孔夫子的学说。学者和政治家们对它特别感兴趣,从翻译过来的材料看,这是一种广泛的老生常谈,主要是有关政治和伦理的哲学,而又没有形而上学作为支撑,有些地方使人感到极其空洞无聊。

最后,对于大多数中国人来说,就是崇高而又充满了爱的佛祖的学说,在中国,他的名字,或更多的说是他的称号叫做Fo,或Fuh(佛);而在靼靼人那里,则被叫做“胜利的尽善尽美的人”,而更多的是按他的姓把他叫做是释迦牟尼,但也有叫阿罗汉应供的;在印度和锡兰,他常被叫做乔达摩,也有叫做如来的。但他的原名则是悉达多王子。[111]这一宗教可以被看作为世界上最主要的宗教,这不但是由于它内在的崇高和真理,而且也是由于它的信徒众多,它在亚洲的绝大部分地区流传,按照最新的研究者施贝斯·哈迪的数据,拥有3.69亿信奉者,因此大大地超过了其他任何一种宗教。

在中国的这三种宗教中,流传最广的是佛教。它的最大优点就是在没有国家的任何支持下,仅仅依靠自己的力量,维持了下来。中国的这三种宗教相互并不仇视,而是和睦相处,甚至可以说,还有某种程度的融合,这也许是由于相互影响之故,以致出现了这样一种格言式的说法:“三敎一家”。

皇帝对这三种宗教都是认可的,而许多皇帝,直至近代,都特别支持佛教,他们深深地崇敬xx喇嘛,甚至泰苏喇嘛,就表明了这一点,他们必然赋予他们优先权。

这三种宗教都既不是一神论,也不是多神论,也不是泛神论,至少佛教也不是泛神论,因为佛教并不把陷入罪恶和痛苦的世界(这个世界的生灵都注定要死亡,它们的存在由于互相残杀都是短暂的)看作是神的显灵。

泛神论这个词总的来讲包含了一种矛盾,表示的是一个自我扬弃的概念,因此对于那些认真思考的人来说,只是一句客套话而已;因此上一个世纪思想丰富敏锐的哲学家们也从未想到过,由于斯宾诺莎把世界称作神,而不把他看作是无神论者。而我们时代的那些哲学家小丑只知咬文嚼字,竟发现他不是这样的,还为此而自鸣得意,大谈什么无宇宙论,真是些插诨打科的人!但我想冒昧地建议用词应该名副其实,如果指的是别的什么意思,那就应该用另一个词,因此世界就应该称作世界,神就应该称作神。

欧洲人在致力于了解中国宗教状况时,就像通常那样,就像以前希腊人和罗马人在同样情况下也是那样做的,首先就是想找出中国宗教和他们本国信仰的相同之点。由于在他们的思维方式中,宗教这一概念和有神论这个概念几乎是同一的,至少是十分密切地交叉在一起的,以致于要区分它们不是很容易的。因此,在欧洲,在人们对亚洲有更深入的了解以前,为了维护各民族一致这样一个论点,一个十分错误的观点就散播开来,那就是地球上所有的民族都崇拜一个唯一的、至少是一个最高的神和世界的创造者,这无非就好像是要欺骗中国人说,世界上所有的诸侯都对他们的皇帝有上贡的义务。

由于欧洲人看到的是这样一个国家,在那儿有大量的寺庙、祭司和僧侣,有频繁举行的宗教习俗,于是他们就从一个固定的前提出发,那就是在这儿也一定要找到有神论,尽管其形式是生疏的。

但是,他们看到的是自己期望的落空的和发现对于类似的事情的不好理解,甚至没有什么词语可以用来加以表达,于是按照他们进行研究的那种精神很自然的结果就是,他们对于那些宗教的最初知识更多的是这些宗教并不包含的内容,而不是关于它们的积极的内容,而要认识这些内容,对于欧洲人的头脑来说,由于许多原因,又必然会感到困难,例如,由于他们受的是乐观主义的教育,而在中国相反,存在本身就是一种罪恶,而世界则是痛苦的舞台,最好就是不要在这个舞台上;其次,由于佛教和印度教一样,本质上就是一种决定的唯心主义,就是欧洲人认为是某些古怪哲学家草率提出的一种荒谬的观点,但在亚洲却深得民众的敬仰,在印度,作为模耶的学说普遍盛行,在西藏,这个佛教中心,则得到了及其通俗的展示,在重大庆典时,还上演宗教喜剧,xx喇嘛被描写为魔鬼头目的对立面,xx喇嘛主张唯心主义,魔鬼头目主张实在主义,并说:“通过一切知觉的5种来源——感官)感知的东西,都不会是假的,而你的那些说教都不是真的。”经过长时间的辩论后,最后由掷色子来决定胜负,实在主义者,即魔鬼输了,并在一片哄笑声中被撵下了台。[112]

如果我们看到全部思维方式这种根本区别,那末我们就会原谅下面这样这样一种情况,甚至很自然地就会发现这样一种情况,那就是欧洲人当他们研究亚洲的宗教时,首先就会停留在消极的立场上,停留在和事情实际上异在的立场上,因此我们就会看到一堆相关的,但对于积极的认识毫无促进作用的见解,所有这些见解的主旨都是说一神教,当然也就是唯一的,犹太人的学说,对于佛教徒和中国人来说都是异在的。

例如《感化书简》(1819年第8卷第46页)说:“佛教徒因普遍接受灵魂转世说而被谴责为无神论者。”《亚洲研究》第6卷第255页说:“缅甸人的宗教(即佛教)向我们表明缅甸民族是这样一个民族,它已远远摆脱了原始野蛮状态,其生活的所有行为都处在宗教观点的影响之下,然而却对世界的一个最高存在者,创造者和保存者一无所知。但是他们的寓言所倡导的道德体系也许和在人类中占统治地位的宗教学说所宣扬的任何一个道德体系一样的好。”第285页说:“佛教徒严格地说就是无神论者。”第180页说:“乔达摩派把对创造世界的最高存在者的信仰看作是对宗教的绝对不信。”在第268页,布坎南讲到,阿瓦的一个佛教高级僧侣阿图里在一篇交给一个天主教的关于自己宗教的文章中,把下面这样一种学说也列在六种该受诅咒的异端学说之中:“有一个创造世界和世界上万物的存在者,它是唯一值得崇拜的。”桑格马诺在他的《缅甸帝国纪事》(罗马,1833年)第81页中也是这么说的,并且以下面这段话来结束他所举的六种异端邪说:“这些骗子中的最后一个认为,有一个最高存在者,世界和世界上万物的创造者,只有他才值得崇敬。”柯勒布劳克在他的收在《皇家亚洲学会学报》第一卷和收在他的《杂论》中的《印度哲学论集》(第236页)中也说:“耆那教徒和佛教徒确实都是无神论者,他们不承认世界的创造者或最高主宰。”I·J·施密特在他的《蒙古人和藏族人研究》第180页也说了类似的话:“佛教的体系不承认永恒的、不被创造的、唯一的神圣的存在者,他是先于任何时间的,是创造一切可见的和不可见的东西的,这种思想对佛教体系是完全异在的,在佛教著作中也找不到任何这方面的痕迹。”在博学的汉学家摩里逊那里,在他1815年起陆续出版的《中文字典》第1卷第217页上可以看到,他力图在中文典籍中找到一个上帝的痕迹,并且决心沿着这个方向作出了尽可能有利的阐释,然而最后也不得不承认找不到确证。就在同书第268页以下几页在解释Thung(动)和Tsing(静)这两个词,并把它们说成是中国天文学的基础时,他重新进行了这方面的研究,并以下面的话作为结束:“要使这一体系不被指责为无神论也许是不可能的。”而最近则有乌法姆在他的《佛教历史和教义》(伦敦1829年)第102页上说:“佛教向我们展示的是一个没有道德主宰,导师或创造者的世界。”德国的汉学家诺曼在他的我将在后文详细提到的那篇论文第10页和第11页上说:“无论是穆罕默德的信徒,还是基督徒,在中国,在它的语言中,都找不到一个词来表达神的神学概念。”“上帝、灵魂、精神,这些作为独立于物质和随意地控制它们的词,中文里是根本就没有的。”“这些观念和语言本身是如此内在地交杂在一起,以致于要把《创世纪》第一段文字译成真正的中文就不得不进行大量的改写。”乔治·斯汤顿爵士在1848年出版的一本书为此也用了这样一个书名:《关于中译<圣经>中上帝一词正确译法的研究》[113]。

我之所以要做这些解释和引证,只是把它们作为本章最值得注意部分的一个引子。本章的目的就是要向读者介绍这一部分,而为了使读者易于理解这一部分的内容,我向读者说明了那些研究的出发点,和借以说明了那些研究及其对象的关系。

这就是说,欧洲人对中国是以上面描述的方式,并在上面指出的意义上来进行研究的,而且始终是把他们的问题指向所有事物的最高原则,主宰世界的力量,即诸如此类的目标。这时,人们常常把他们引向用“天”(Tien)这个词来加以描述的东西。这个词的最主要的意义就是天空(Himmel),摩里逊在他的字典里就是这样解释这个词的,然而众所周知的是,它也常常被用作比喻,这时它就具有了形而上学的意义。

我们发现,在《教义书》(1819年第11卷第461页)里,有这样的解释:“阴天是物质的和可见的天空,晴天是精神的和不可见的天空。“苏纳特在他的《东印度和中国游记》(第4编,第1章)里说:‘当耶稣教士和其它传教士在争论(天)这个词是意谓天空(Himmel),还是意谓上帝(God)时,中国人把这些外国人看作是不安定分子,并驱逐到了澳门。”尽管如此,欧洲人首先总是希望在这个词身上能找到他们如此孜孜以求的一些痕迹,以说明中国的形而上学和他们自己的信仰有着相似的地方。

毫无疑问,题为《中国的创世理论》一文就是这种研究的结果,这篇文章发表在1826年第22卷的《亚洲杂志》上。这篇文章提到了朱子,即朱熹,我认为按我们的算法,他生活在12世纪,他是中国最有名望的人,这是因为他是一个集大成者。他的著作是当今中国教育的基础,他有着至高无上的权威。在上面提到的那篇文章里,即在该杂志第41页和42页上,作者说:“看来‘天’这个词表示‘大者中最大者’,或‘地上一切大者之上者’,然而在使用时,它的意义是不确定的,在欧洲语言中,‘天空’这个词在使用时意义也是不确定的,然而其程度是无法和前者相比的。”……

“朱子说:无论如何也不应该说,天有一个人(一个聪明人),由他来判断罪恶;但另一方面也不可以说,根本就没有什么东西来对这些事情进行最高的监督。”

“同一名作者被问到天的心是否可知时,答复是:人们不可以说,自然的精神是非理智的,但它和人的思维是不一样的。”……

“按照中国的一个权威的说法,天,由于最高的权利这一概念,被称作主宰或统治者,另一个权威则这样说:‘如果天没有意愿,那末也许牛就会生出马来,桃树就会开出梨花来’,另一方面又说:天的精神也许可以从人类的意志为何物中推知!”(英译者用这个惊叹号来表达他的诧异)

这最后一句话和我的学说的一致性是如此的明显和惊人,以致于如果这些话不是在我的著作出版了整整8年之后才印出来的话,人们很可能或错误地以为,我的基本思想就是从它们那儿得来的。

因为众所周知,对付新的思想有三种方法,即不予理睬、宣布无效,和最后,认为早已有之。我的基本思想,根据已经说明的理由,是独立于中国的这种权威的说法的,这一点是不可动摇的,这是因为我并不通晓中文,因此我也不能从其他人不知道的中文原始资料中获得为我所用的材料,我希望大家相信这一点。

在作进一步研究时,我发现,上述材料很可能,和几乎肯定来自摩里逊的《中文字典》,人们可以在“天”这一条目下找到它们、我只是还没有机会可以证实这一点。[114]伊尔根的《历史神学杂志》第7卷(1837年)里有一篇诺曼的文章:《从朱熹著作看中国人的宗教哲学》。在这篇文章中,从第60至65页的文字表明和这里从《亚洲杂志》引用来的很显然有着共同的出处,只是它们的表达方式十分含混不清,这在德国是屡见不鲜的,这也就使德国人很难理解它们。

此外,人们还注意到,这位朱熹的译者并不完全懂得朱熹的文章,而考虑到中文对欧洲人来说是十分困难的,和工具书的匮乏,确实也不能对他求全责备了。我们也就不能从中得到需要的说明。因此,我们不得不用这样一种希望来聊以自慰:随着和中国的交往变得更加自由,会有那么一个英国人有朝一日能使我们对于上面提到的这一典籍得到一个详细充分的介绍,而至今的介绍则仍是令人惋惜地感到过于粗疏了。