我们所做的不自觉的动作,只要我们善于探索,差不多全都可以从我们心中找到它的原因。昨天,当我沿着新林阴大道走去,准备到让蒂耶那边皮埃弗河畔采集植物标本时,到了离地狱门(巴黎旧时的一个城门,在今蒙巴纳斯公墓稍北)。不远的地方,我就向右绕了一个弯,从田野绕过去,从枫丹白露大道登上那条小河边的高冈。这一绕本身并无所谓,但当我想起我在这以前已经多次这样不自觉地绕弯的时候,我就思量这到底是为了什么。当我找出其中的原由时,我不禁哑然失笑了。

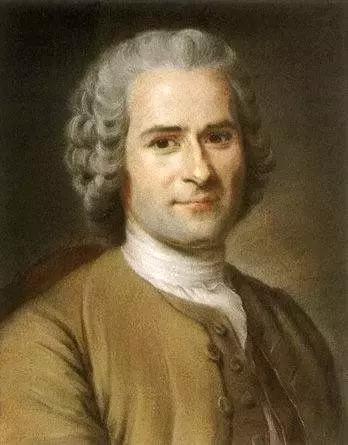

在林阴大道的一个拐角,在地狱门外,夏季每天都有个妇女在那里摆摊卖水果、药茶和面包。这个妇女有个小男孩,很可爱,然而是瘸子,架着双拐,一瘸一拐地走到行人跟前,颇有礼貌地乞讨。我跟这小家伙早就认识上了,每次路过,他都不免向我问候一番,我也少不了施舍几文。在开始时,我很高兴看到他,十分乐意给他钱,在一段时间内一直都是高高兴兴地这样做,甚至时常逗他说上两句,觉得挺惬意的。这种乐趣一步一步地变成了一种习惯,后来也不知怎么就变成了一种义务,我马上就感到这是一件伤脑筋的事,特别是因为每次都得听他一段开场白,听他为了表示跟我很熟而叫我卢梭先生;而事实上他对我的了解并不比教他这么做的人更深些。从此以后,我就不怎么愿意打那里经过,最后不自觉地养成了快到那个路口就绕着过去的习惯。

这是我在进行思考时才发现的事实,而直到那时为止,这些事情从没有清清楚楚地在我脑子里映现过。这样一个观察结果使我陆陆续续地想起了好些好些类似的事情,它们充分表明,我对我的大多数行为的真正的原始的动机,并不像我原先所想的那么清楚。我知道,我也感到,做好事是人心所能尝到的唯一真正的幸福;然而很久以来,我就被剥夺了得到这种幸福的可能,而像我这样命途多舛的一个人,又怎能指望可以自由地、有效地办一件真正的好事!操纵我的命运的人,他们最关心的事就是让我只能看到一切事物的骗人的假象,所以,任何合乎道德的动机都是他们用来引我堕入他们为我所设的圈套的诱饵。这,我现在是明白了;我懂得,我从此所能做的唯一的一件好事就是无所作为,免得在无意中,在不知不觉中把事情办坏。

然而我从前也曾有过较为幸福的时刻,那时我有时还可以照自己的心愿,使另外一个人心里高兴;我现在可以毫无愧色地为自己作证,那时每当我尝到这种乐趣时,我总觉得这种乐趣比任何其他乐趣都要甘美。这种气质是强烈的、真实的、纯洁的;在我内心深处,从来还没有任何跟它不相符的东西。然而我也时常感到,我自己所做的好事结果招来一系列的义务,变成了一种负担;那时,乐趣就消失了,同样的好意在开始时使我非常高兴,继续下去却成了叫人受不了的伤脑筋的事情。在我短暂的幸运的日子里,很多人有求于我,在我力所能及的范围内,我没有拒绝过任何一个人的要求。我为他们办的好事都是出于一片真心,然而招来了始料不及的层出不穷的义务,这一桎梏从此就无法摆脱了。在受惠者心目中,我为他们办的好事就好比是第一批付款,以后还得一笔又一笔接着缴纳;而只要哪一位把所受的恩惠当作铁钩钩到我身上,那就算把我从此拽住了,而我自觉自愿地做的第一件好事竟给了他无限的权力,以后一有需要就来要我为他效劳,即使是力所不及也无法推辞。就这样,十分甘美的乐趣就变成了难以忍受的束缚。

当我默默无闻时,我觉得这样的锁链还不太沉重。但一旦我这个人随着我的作品而引人注目时——这无疑是个严重的错误,叫我后来大大地吃了苦头——一切受苦的人或自称是受苦的人、一切寻找冤大头的冒险家、一切硬说我有什么崇高威望而实际上是要控制我的人,就统统找上我了。也就是在那个时候,我有机会认识到,人性中的一切倾向,包括行善的倾向在内,一旦有欠谨慎,不加选择地在社会上应用开了,就会改变性质,开始时有用的也时常会变成有害的。那么多惨痛的经验使我原来的倾向慢慢地改变了,或者说得更正确些,被纳入了应有的限度之内,教会我不要那么盲目地依从我做好事的倾向,它其实只对别人的邪恶有利。

不过,对这些惨痛的经验我也毫无遗憾,因为通过我自己的思考,它们启发我认识了自己,启发我对在各种情况下我所作所为的真正动机的认识——对这些动机,我时常是有着不切实际的想法的。我看到,为了高高兴兴去做一件好事,我必须有行动的自由,不受拘束,而只要一件好事变成了一种义务,那做起来就索然无味了。这时义务这个压力就把最甘美的乐趣化为一种负担;此外,就像我在《爱弥儿》中所说的那样,我认为,如果我在土耳其人中生活的话,当人们被要求按他们的身份地位恪尽职责时,我是当不了一个好丈夫的。

这就大大地改变了我长期以来对我自己的美德的看法,因为顺乎自己的天性行事算不了美德,为天性所驱而给自己以做好事的乐趣也算不了美德:美德在于当义务要求时能压抑自己的天性,去做义务要求自己去做的事——这是我不如上流社会人士的地方。我生来敏感、善良、怜悯心强到近于软弱的地步,心灵因一切宽宏大量的行为而感到振奋,只要别人打动我的心,我这人是富有人情味的,乐于行善,乐于助人;如果我是最有势力的人,那么我就会是最好、最仁慈的人;只要我感到自己有能力报仇,心中那报仇的念头也就全消了。我可以毫无难色地牺牲自己的利益而主持公道,但到要牺牲我所爱的人的利益时,我就难下决心了。当我的义务和我的感情发生矛盾时,前者很少能战胜后者,除非是我不采取行动就能履行我的义务;这,我经常是能做到的,但要我违反我的天性行事,那总是不可能的。不管是别人、义务甚至是必然性在指挥我做这做那,只要我的感情未为所动,我也就木然而不会下定决心,我也不会听从指挥。临到我头上的祸事我是看得见的,但是我却不愿动弹一下去防止,宁愿眼睁睁地瞧它到来。有时我开始时也挺起劲,但这股劲儿很快就松了下来,经常是虎头蛇尾。在任何能想到的事上,我要是不能愉快地去做的话,那就马上变得根本不可能去做了。

不仅如此,一件事只要是带强制性的,它尽管符合我的愿望,但也足以使我的愿望消失,使之转化为厌恶之情,并且这种强制只要稍为厉害一些,甚至还会化为强烈的反感;就这样,别人要求我做的好事,我只觉其苦;别人没有要求我做的好事,我就会主动去做。我所乐于做的是纯粹没有功利动机的好事。但当受惠的人以此作为理由,要求我继续施恩,不然就要恨我时,当他强制我永远做他的恩人时,那么,虽然我在开始时以此为乐,这时乐趣也就烟消云散,困恼之情随之而生。如果我让步而照办,那是出于软弱和难为情:这里已没有什么真心诚意;我在内心里非但不为此夸奖自己,反而为违心地去做好事而深自责备。

我知道,在施恩者和受惠者之间是存在着一种契约的,甚至还是一切契约中最神圣的一种。施恩者和受惠者结成了一种社会,当然比一般所说的社会小些;受惠者应该在默默中流露出感激之情,施恩者则只要受惠者没有对他不起,就应该继续好心相待,凡有所求就必有所应。这些条件并没有明文规定,但却是两人之间已建立关系的必然结果。谁要是在别人首次对他有所求时予以拒绝,被拒绝者是无权抱怨的;但谁要是对某人施过恩而下次拒绝,那就是使这个人有权去抱的希望遭到幻灭,使他的期待落空,而这种期待却正是他自己让对方产生的。这样一种拒绝,人们就认为是不公正的,比前一种拒绝难堪得多;然而这样一种拒绝毕竟也是出之我们的内心的、是不愿轻易放弃的独立自主性的一种表现。当我偿还一笔债务时,我是尽我的一项义务;当我赠与礼物时,这是我的一种乐趣。尽义务的乐趣却只是经常按道德行事的人才能产生的乐趣,全凭天性行事的人是达不到这种境界的。

饱尝了这么多惨痛的经验以后,我终于学会了怎样预见我的最初冲动所能产生的后果,我也时常不敢去做我愿做也能做的好事,唯恐冒冒失失地从事以后,日后陷于被动受制的局面。这样的担心却不是一向就有的,恰恰相反,当我年轻的时候,我是非常乐于做好事的;我那时也时常感到,受我恩惠的人对我之所以有感情乃是出于感激之情,而不是出之利害关系。然而当我的苦难开始以后,在这方面,和任何其他方面一样,事情就大不一样了。从那时起,我是在另一代人中间生活,这一代跟我年轻时的那一代全然不同;别人对我的感情起了变化,我对别人的感情也起了变化。我先后在这迥然不同的两代人中见到的同样的一些人,可说是先后被这两代人同化了。譬如夏梅特伯爵,我当初对他是如此尊敬,他爱我也是如此真诚,可当他一旦成为舒瓦瑟尔集团的成员,他就为两个亲戚谋到了主教职位;又譬如巴莱神父,原来是受过我的恩惠的,年轻时也是我的好朋友,是个好小伙子,后来由于出卖我而在法国有了地位;又譬如比尼斯神父,原是我在威尼斯当秘书时的助手,我的所作所为理所当然地赢得了他的爱戴和尊敬,后来却因自己的利益而改变腔调和态度,不惜昧了良心,抛弃真理而发了大财。连穆尔杜居然也颠倒黑白。他们跟所有其他的人一样,从原来的真诚坦率变到他们现在这个样子。也正是在这点上,时代不同了,人也跟时代一起变了。唉!在那些人身上,当初使我对他们产生感情的品质,现在却已适得其反,我怎么还能保持对他们的原有的感情呢!我一点也不恨他们,因为我不懂得什么叫恨;但是我无法不蔑视他们(这是他们罪有应得),禁不住要流露出这份蔑视之情。

也许,在不知不觉中,我自己也已经变得太厉害了:处在我这样的境遇中,什么样的本性又能不起变化?积二十年的经验,我深知大自然赋予我心的那些优秀品质,由于我的命运和操纵我命运的那些人,全都变得与己有损与人也有损了,我现在只能把别人要我做的好事看成是他们为我设下的圈套,其中必然隐藏着什么祸害。我知道,不管我做的事情产生怎样的效果,我那一番好心总是徒劳无功的。不错,功总还是有的,不过内心的欣悦之感没有了;而一旦缺乏这种欣悦之感的激励,心中也只剩下冷漠乏味的感觉;同时明明知道我做的事不会真有好处,而只能使自己白白上当受骗,自尊心受到损害,再加上理智的反对,也就只能使我产生厌恶和抗拒的情绪;而假若顺乎我的本性的话,我是会满腔热忱去做的。

逆境有多种多样,有的能使你的心灵高尚并且变得坚强,有的则打击和扼杀你的心灵,我所处的正是后一种。在我心中只要稍微有一点酵母的话,我的逆境就会使它充分膨胀,使我发狂;然而事实上我的逆境却只是使我成为一个无足轻重的人。我既不能为自己或别人做点什么好事,我也就避免去做任何事情;这种处境既是不由自主的,那也就无可指责了;当我无须内疚而只凭天性驱使时,它也就给我带来了一种温馨的感觉。我无疑是做得过分了一些,因为我放过了一切可以有所作为的机会,甚至是只会做出有益的事的机会。然而我深知别人是不让我按事物的本来面目来看待它们的,我也就避免按别人提供的表面现象来判断它们,而不管别人用什么花招来掩盖他们的行为的动机,我一眼就可以看出这些动机都是用来骗人的。

我的命运仿佛是从童年时代起就为我设下了第一个陷阱,使我在一个很长的时期内容易落入其他的陷阱。我生来就是一个易于轻信的人,在整整四十年中,一直没有人辜负我对他们的信任。后来却突然被投入另外一种人、另外一种事物的环境中去,我落进了万千圈套而一无所见;二十年的经历才勉强使我看清了自己有的是什么样的命运。一旦确信人们向我所作的装模作样的姿态无非都是谎言和虚伪的时候,我就马上转到另一个极端:人们一旦不依本性办事,那就如脱缰之马,不受约束了。从此,我就对人产生了厌恶之情;他们的阴谋诡计使我避开他们,我也出自内心的意愿,要求离他们更远一些。

不管他们做什么,我对他们的厌恶也永远不会发展成为强烈的反感的。他们为了使我受他们的支配,结果自己反倒受了我的支配;想到这点,我觉得他们委实也够可怜的。我固然不幸,他们同样也是不幸;每当我暗自思量,我总觉得他们值得怜悯。在作出这样的判断时,也许我的骄傲也在起作用;我觉得我比他们高尚,所以才不屑去恨他们。他们至多只能激起我的蔑视,但绝不能激起我的仇恨;此外,我爱己之心甚切,是不会去恨任何人的。恨别人,那就是把自己的生活圈子加以压缩,而我要的却是把它扩而至于整个宇宙。

我宁愿躲开他们而不去仇恨他们。一见到他们,我的感官就受到刺激,我的心也因他们残酷无情的目光而感到痛苦;但当他们一走,我的不舒服也就马上消失了。当他们在我跟前时,我也不得不虚与委蛇,但等他们一走,我连想也不去想他们了。当我眼前不见他们的时候,对我来说,他们好像就根本不存在了。

也只是在涉及自己的问题时,我才对他们漠不关心,而在他们之间的相互关系上,他们依然使我感兴趣,依然能打动我的心,但那时他们就仿佛成了我在舞台上见到的那些角色了。要叫我对与正义有关的问题漠不关心,那就得把我的精神彻底摧毁。非正义和邪恶的场面现在还会使我怒火中烧;没有丝毫做作夸张并且符合道德的行为则总是使我高兴得浑身发颤,甘美的泪珠不由得夺眶而出。然而必须是我亲眼目睹的才行;因为在我自己的事发生以后,除非是我失去了理智,我才会在任何问题上去接受别人的看法,去根据别人的信念来相信什么。

人们对我的品格和本性一无所知,如果对我的外貌也是如此的话,那我就更易于生活在他们之中了。只要我在他们的心目中完完全全是个陌生人,那么跟他们生活在一起甚至还会使我高兴。如果没有强制而只按我的本性行事,如果他们绝不过问我的事,我是还会去爱他们的。我会随时随地以毫无自私之心的善意去对待他们;然而既然我对他们从来没有什么特别的眷恋之情,又不愿受义务的任何束缚,那么他们出于爱面子的心理并按自己的做法,煞费苦心地干出所有的那些事,我也就会主动地以其人之道还治其人之身了。

我这个人天生就该是自由自在、默默无闻、与世隔绝的;如果我一直能这样,我就能一直做好事,因为我心中没有任何害人的激情的根苗。如果我能像上帝那样既不为人所见,又无所不能,我就会跟他一样乐善好施、仁慈善良。力量和自由造就杰出之士,软弱和束缚却只能养成平庸之辈。如果我掌握了吉瑞斯的魔环,它就能使我免于受别人的支配而使别人受我的支配。我时常耽于幻想,想象我在得到这个魔环时将怎样加以利用。只是在幻想中,滥用这个魔环的欲望方始可能实现。假如我有满足自己意愿的自主权力,想做什么就做什么,又能不受任何人的欺骗,那么我所求的又会是什么呢?只有一件:那就是看到普天下的人都心满意足。只有公众的至上幸福才能随时感动我的心,而投身于这项事业的强烈愿望是我最持久的一种热情。我要是能永远公正而不偏袒,善良而不软弱,我也就能避免对别人产生盲目的不信任和不共戴天的仇恨;这是因为,如果我能看到他人的本来面目,识透他们心底的感情的话,我就可能发现,很少有人能好到我应以全部感情去爱的程度,也很少有人坏到我应去恨的程度,同时当我知道他们想害人却害了自己的时候,他们的坏心眼甚至可能使我怜悯他们。也许,在我心情欢畅的时刻,我有时可能会作出一些创造奇迹的幼稚的举动;然而在创造奇迹时,我完全是没有利己的动机的,完全是听凭我的天性行动的,我可能把某些严重的司法案件秉公处理,从宽发落。作为上帝的使者和他的法律的执行者,我将在我力所能及的范围内,创造一些比《圣徒传》和圣美达公墓的奇迹更明智、也更有用的奇迹。

只有在一件事上,隐身之术可能使我产生一些难以抵抗的邪念;而如果一旦走上这条歧途,那我就不知要滑到什么地方去了。如果我自夸还不至于被这种法术所蛊惑,或者说什么我的理智足以使我迷途知返,那就是对人性和对我自己认识的不足。在其他任何问题上,我是很有自信的,唯独在这个问题上失败了。一个能力超群的人应该能摆脱人的弱点,否则他超于旁人之处事实上只能使他比旁人还不如,比自己在不具备超人力量时还不如。

左思右想,我想还是乘没有干出傻事来之前就把魔环扔掉的好。如果别人一定要把我的形象彻底歪曲,一见我面就要给我不公正的对待,那么,为了免得他们见我的面,我就只好远远地避开他们,而不是跟他们在一起而躲躲藏藏。见了我面就躲开,把阴谋诡计瞒着我,躲避阳光,像鼹鼠那样钻进地缝里去的应该是他们。至于我,让他们看我好了,我正求之不得;然而他们办不到:他们所看见的我永远是他们自己塑造出来的那个让-雅克,是他们按自己的心愿塑造出来的,好让他们恨之入骨的那个让-雅克。我要是为他们对我的看法而感到痛苦,那就是我的不是了:对他们的看法我不该产生任何兴趣,因为他们所看到的并不是我自己。

从这一切思考可以得出这样的结论:我这个人从来就不适合生活在这个文明社会中,这里到处都是束缚、义务、职责,而我的天性使我不能容忍为了跟别人生活在一起而必须忍受的束缚。只要我能自由行动,我就是好人,做的都是好事;然而一旦我感到受束缚,无论是必然性加之于我的束缚也好,别人加之于我的束缚也好,我就反抗,或者说得更正确些,我就发犟脾气:这时,我就一无是处。当我必须做出违反我自己意志的事来的时候,那就不管怎样,我是绝不会去做的;我甚至也不去照我自己的意志行事,因为我软弱。我避免有所行动,因为我的软弱就表现在行动方面;我的力量属于负数消极方面,我的全部罪过都是由于我没去做该做的事而引起的,很少是因为我做了什么事才产生的。我从来就认为人的自由并不在于可以做他想做的事,而在于可以不做他不想做的事;这就是我一向要求也时常保有的那种自由,唯其如此,我在同代人的心目中成了最荒谬绝伦的人。他们忙忙碌碌,东奔西跑,野心勃勃,不愿看到别人享有自由,而只要他们能为所欲为,或者能操纵别人的所作所为,他们连自己有没有自由也不在乎了;他们一生所做的事也是他们自己反感的事,但为了能凌驾于别人之上,他们什么卑鄙的事也都干得出来。因此,他们的过错并不在于把我当作无用的成员而把我排斥于社会之外,而在于把我当作有害的成员而摈弃于社会之外;我承认,我做过的好事很少,但是做坏事,我一生中还从没有过这样的意愿,同时我还怀疑世上是否还有人干的坏事会比我还要少些。