- 曲卫国 复旦大学外文学院教授

各位同学,各位家长,各位老师

大家好!

首先请允许我像每年一样,代表复旦外文学院向大家表示热烈祝贺,我还是继续重复我每年在毕业典礼上说的话:请允许我代表外文学院的教师对你们最初选择复旦或中间加入并坚持在外文完成自己的学业表示由衷的感谢。正是由于你们的选择,外文学院才发展得越来越好。

这些年的毕业典礼,我每次都反复絮叨非正式版的民间复旦校训:自由而无用。遗憾的是,翻看前几次的发言,我发现我的心情一年比一年沉重。2017年我主要谈的是无用,non-instrumental。2018年我发现有必要对于自由好好地思考一番,因为说到自由,大家似乎更关注自己的自由权利。

自由而无用

去年我在解读自由时强调说,我们要捍卫的不仅仅是我们自己自由的权利,我们更要捍卫他人同样的自由权利,因为当他人的自由权利遭到蹂躏的时候,我们的自由实际上也名存实亡了。这也就是freedom from imposition。

本来今年不想说了,可是前几天参加的答辩和网上各种议论,当然还有刘欣接受Fox的采访,我突然发现,也许还是该再说说我们自己的自由,说说freedom of,自由只能是个体独立意志和思想的体现。现在太多的集体绑架了,大多数情况下我们竟浑然不知freedom of 后面的名词被换成了复数。

前几天参加同学的论文答辩,有同学在论文中谈到了东西方文化差异的问题。有引用Markus, Kitayama,Matsumoto,等学者的理论去讨论东西方文化差异,说东方人是collectivists, 而西方人则是individualists。

持这些观点的当然还有Hofstede, Triandis等大学者。我的研究涉及跨文化,有一段时间几乎也是毫无保留地接受这种假设。后来随着研究的深入和形势的发展,我发现现实比理论复杂,如日本人和中国人的collectivism就非常不一样。我在明治大学讲学的那个月专门和日本学者讨论了这些问题。

这几年我开始讨厌起文化差异的假设了,首先,这种假设乍看起来是出于对不同文化的尊重,但实际上却把人类文明的某些特点和成果全部划归到了某一文化之名下,看似开放的讨论,其实是discussions of denial,是对人类共享资源正当权利的剥夺。

其次,文化差异的讨论表面上是形而上的思考,但实际上更多地是形而下的算计,因为大家不方便明说的是,所谓的文化实质上指的就是族裔,而族裔的认定基本是生物学的事情。

如果我们接受这类文化差异假设,那就难免要同意其中暗含的一个悲观的宿命结论:我们的生理构成决定了我们的文化特性。有些族裔是不可能靠自己的力量发展到今天这样的发达程度。这完全无视历史发展现实。

稍有历史常识的都知道,不管哪个族裔,任何发展都是靠互动的。互动的一个结果其实就是hybridity,杂糅。文化之间的互动发展常常是暴力的,因为互动的结果常常意味着改变,而被改变一方里的统治者基本都是不情愿的。

。

诺曼征服彻底改变了英国语言文化发展的轨迹

我在英语通论这门课上也简单地提到过,诺曼征服彻底改变了英国语言文化发展的轨迹。如果比对古英语,我们可以说诺曼法语几乎重构了英语和英语文化。没有Norman Conquest,能有今天的英语文明?

有意思的是,那些一心一意徒劳地在想按照生物界线维护族裔纯真的民粹分子竟然忘了生物学里的一个简单道理:近亲繁殖会使物种退化。闭门锁国文化发展的后果难道不是如此?文化发展到今天,实际上已经很难有纯真了。

记得那天我在答辩的时候,很过分地问那同学:你和父母思路很不一样,看问题的角度不同,你父母和爷爷奶奶也有差异,那谁更东方,谁更西方?

我现在厌恶文化差异的讨论还因为学者善意的差异讨论常常被别有用心的人利用,成了某种不合理方式的存在依据。

孔夫子也没想到啊

其实,稍稍动动脑筋想一想,如果我们是真心认可唯物主义的基本原理,认为经济基础决定上层建筑,那几千年前的思想或者一两百年前的思想怎么可能适合今天的社会?许多人口口声声地说厉害了我国,但如果我们真的厉害了,为什么还要靠几千年前没有微信的孔子来指导我们今天的实践?

别有用心的人篡改跨文化差异的讨论基本前提是有想法的,他们企图用文化之间的对抗来掩盖了自身文化内的矛盾和冲突,用反对他文化的强权来遮掩自己的强权。如果真的是反对强权,尊重独立,那文化之间和文化内部的压迫,我们都应该一律摧毁之。

我的这些唠叨与复旦自由而无用的校训有什么关系?我想说的是,即便是在研究或学习中,我们的思想其实常常不是我们以为的那样自由。在繁杂思潮的影响、无耻强力的压迫和各种利益的诱惑的夹击下,捍卫自己的思想自由变得非常困难。

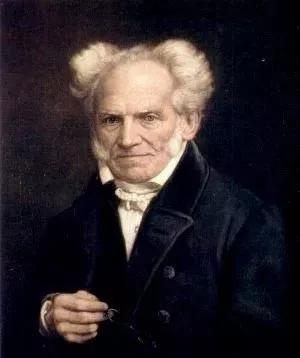

我们通常相信读书能使自己强大,但在读书过程中,我们的独立意志或思想自由常常会有意无意地被绑架。大家都认为读书是好事,但如果读书时独立意志停摆,没有了自由思想,结果也许比不读书更糟。叔本华曾在On reading and books一书里说:许多人分秒必争地读书,都读傻了:they have read themselves stupid。你们都是如饥似渴的好学学生,明白这道理非常重要。

叔本华(1788-1860)

按叔本华的分析,我们常误以为阅读时我们在独立思想,其实,阅读过程中大多数是别人代替我们思想,我们只不过是重复他的思维过程。When we read, another person thinks for us: we merely repeat his mental process。叔本华对阅读分析最精彩的、也是最有名的一句话就是,如果不注意,我们读书时会把自己的脑子变成了别人思想的跑马场:

But, in reading, our head is, however, really only the arena of someone else’s thoughts.

真心希望大家能记住这句话。怎么防止出现这种悲剧呢?复旦人还得记住复旦的民间校训。自由的前提是无用。我在2017年讨论无用时,曾说过这样的意思:复旦的无用不是源于庄子的思想,不是像他说的,使自己变成无所可用的樗树,从而能“不夭斤斧,物无害者,安所困苦”。它是康德坚持的人非工具而是自身目的的意思。

读书坚持自由而无用,这就意味着我们读书不是为了用于他人所规定的目的,而是为了自己独立的生命体验。读书不是为了寻找他人给出的答案,而是为了自己能有更大的思想自由。

任何只读一类书、只效忠一个权威的人基本是在用书垒砌成一座关押自己思想的囚牢。祖先把书设计成砖块状,抑或也有这层意思?

写到这里,我想起了潘光旦先生。潘光旦有一段话非常著名,是对复旦校训里“自由而无用”绝妙的注释:“自由教育下的自我只是自我,自我是自我的,不是家族的、阶级的、国家的、种族的、宗教的、党派的、职业的。”这话真是我们应该记取的。我们是为了好好做人而学习的。

潘光旦先生(1899-1967)

遗憾的是,大家都知道费孝通,可能不一定知道被费孝通称为老师的学贯中西、博通古今、卓然不群的学界泰斗潘光旦先生。这位本科在Dartmouth, 研究生在Columbia的学者在那场今天居然还有不少人想翻案的浩劫中,受到了红卫兵学生野蛮、非人的折磨。这些红卫兵和你们一样的年纪,其中有不少是饱学的高才生。

悲催的是,失去独立意志的红卫兵学生为他人所用,博学睿智的他们堕落成了打砸抢的罪恶实施者。每每说起潘光旦,我都非常激动。年近七十的潘光旦,这位中国学界的泰斗,在红卫兵的逼迫下拖着残废之躯,在清华园,我国最著名的高等学府里像动物一样爬着除草劳动。

他1967年病重时,他们竟然不准他看病,也不给止痛药。就在那年他疼痛难忍,用四个s开头的英文单词留下凄惨的遗言:surrender (投降)、submit (屈服)、survive (活命)、succumb (灭亡)。也就是在那年,费孝通仰天哀叹“日夕旁伺,无力拯援,凄风惨雨,徒呼奈何”。他抱着老师直至他停止呼吸。

可见自由而无用是多么重要,但它又是那么地脆弱。它不仅仅能使我们追求自己的生命体验,它更能防止我们堕落成犯罪的工具。它是人性的第一道,或者说最后一道防线,实际上也是唯一的防线。

守住这条防线可能么?我们大概做不了潘光旦,但我们能做自己。今天上午来学校正值上班高峰,拥挤的地铁使我们每个人的身体动弹不得,但我看见几乎每个年轻人都拿出了手机,在这么压抑的空间或者说零空间里居然争得了一小片任意网游的自由。

也许因为要毕业典礼发言的缘故,我突然感动了。自由不是靠施舍获得,它靠的是我们的意志。You can lock up my body but you can never imprison my will.

该打住了。谢谢大家。末了还是一如既往和大家一起共享我人生的座右铭、Edward Everett Hale的名言:

I am only one, But still I am one. I cannot do everything, But still I can do something;And because I cannot do everything I will not refuse to do the something that I can do.

这是我最后一次作为院长致辞了,突然有点欲罢不能。你们任重而道远,再加上一句吧,还是Edward Everett Hale的嘱托:

谢谢大家。