1762—1764学年期间,一个名叫约翰·赫尔德(Johann Herder)的哲学系学生,坐在柯尼斯堡大学康德上课的教室里。多年以后,在他自己也成了一位著名的哲学家后,他带着敬畏与爱戴之情,回想起自己的老师:

我非常幸运地认识了一位当过我的老师的哲学家。在他年富力强的壮年时期,他有着如同青年人一般的昂扬活力,这一活力(就像我相信的那样)一直到他耄耋之年仍然葆有。他那深思的表情清逸爽朗。他的谈话充满创意和思想,极具启发性。他在课上,会在恰当的时机,讲一些让人会心一笑的妙语,机智与灵动不曾或缺。他的演讲课像娱乐的对谈,颇有教益……人类的历史,民族的历史,自然的历史,数学和经验,是他的演讲和对话鲜活生动的来源。没有什么事物是他不想知道的……他鼓励并温和地迫使他的听众自己进行思考;专制与他的性格格格不入。我带着最大的感恩和崇敬之情提及的这个人,就是康德;他的形象至今仍矗立在我面前,他对我很重要。

在西方哲学的长河中,康德的成就通常被看作是一个分水岭。所有关于思维的早期批判思考,引领他成为自己,在他之后,一切都发生了新的转折。他提出了革命性的思想。他摧毁了存在一千多年的理性神学的根基,他给宗教和伦理学指引了新的方向,他就所有人类知识的性质提供了新的和持久的洞见。康德创造了他自己所谓的思想上的“哥白尼革命”。三个世纪之前,天文学家哥白尼取得了一个重大突破,他通过假设地球(像其他行星一样)绕着太阳转,成功地解释了行星的运动。我们所看到的行星所做的,并不是行星正在做的,它们的表观运动是我们将其放在一个移动的观测平台上得出的结果。康德发现,就心灵感知所有现实的方式而言,这是一个恰切的比喻:我们按照我们的方式去认知现实,并不是因为现实就是那样,而是因为我们的心灵的“运转”。我们的心灵并不是一个固定的平台供我们去观察世界,而是一台活跃的、转化的、生产的机器;就像我们观察到的行星只是表象而不是真正的事件,所有我们心灵对真实对象/事件的感知也都只是表象,而不是现实。

哥白尼革命将哲学带离了事物的本质,集中关注认知的心灵。康德“批判哲学”的深度从未被人追上。

康德出生在普鲁士的柯尼斯堡,终生都未离开过这座城市,从未去过离开家乡十多里外的地方。他的祖父和父亲是皮革匠,靠制作马鞍维持生活,所以他和他的八个兄弟姐妹在他们早年的时候就很熟悉生活贫困的滋味。康德一家是虔诚的新教徒,是一个福音运动的成员,该运动强调简单生活,个人信仰,温暖的情感,亲密的家庭关系,严格的道德纪律,忠于职守。对他的母亲安娜·雷吉纳(Anna Regina)来说,这是一种特别重要的个人宗教,她引导自己的儿子信守这些美德,让它们与他的生活相伴,塑造他的思想。

安娜心胸开阔,善解人意,她的宗教信仰真诚却不狂热。她“时常带他出去散步,要他注意自然景物及其种种现象,甚至把她所知道的天文学知识也灌输给他,并对他聪敏的理解能力和突飞猛进的悟力相当赞赏”。后来康德曾回忆说:“我永远不会忘记我的母亲,因为她在我的心灵中植入了第一棵善的胚芽,并加以灌溉;她引导我感受自然现象;她唤醒了并且助长了我的观念,她的教导在我的生命中留下了不间断的、美好的影响。”

16岁时,康德进入哥尼斯堡大学,并迅速作为一个不平凡的学生赢得了声誉。在那里,他爱上了物理、数学和哲学。他通过帮助同学完成分配给他们的任务,打台球,替他的朋友们写布道文,替政府部门做研究,辅导柯尼斯堡有钱人家的孩子,来维持自己的生活。1755年,他回到哥尼斯堡大学获得硕士学位(相当于现在的博士学位),并成为哲学系的一位私人讲师,在这个职位上他一干就是十五年,尽管在此期间也有许多来自其他大学的邀请。他的课程立即成为最受学生欢迎的课,就连局外人,包括当地驻军人员,都来到他的教室,聆听,学习,对一个伟大心灵散发出的光彩佩服备至。

虽然康德主要是因为他强有力的分析智识而被人记住,但是他在大学的演讲,表明他有很宽广的知识面,使他成为所有时代伟大的博学者之一。他无数次讲授逻辑,物理,伦理,自然法,自然神学,教育学,人类学,地理学,矿物学,天文学,数学,力学。“我自己倾向于是一个研究者,”他写道,“我感到一种绝对的对知识的渴求,一种获取更多信息的不倦的渴求。”康德天生就有一颗整合的心灵,他厌恶和害怕那种狭窄的、小气的、自命不凡的世界观,无论它们出现在自己身上还是他人身上。他的心灵沉浸在宇宙的想法中。他最喜欢的课程:自然地理——他将其引入课表——描述了太阳系如何从气体星云中形成,人类的本性,文明的成长。他说,这门课提供了关于“整个世界的知识”。他第一本书结束语中有一句话是:“也许行星系还在形成一些星球,好让我们在地球上一定的可居住时期终止以后,能到那里去找新的住所。”

康德认为,哲学教师的工作就是帮助学生避免成为独眼龙。他指出,所有的学术方案都倾向于培养学生成为独眼人,从其专业化的单一视点去看世界。然后,这些学生就进入生活,参加工作,从而进一步加深了他们的近视,并继续从一个狭窄的视界去看东西。“文献独眼人(语言学家)最为张狂,但在神学家、律师、医生,甚至是几何学家中,同样有独眼人”——而这些人就其本性而言本该从全景去进行思考。哲学的任务,就是培育和长出“第二只眼”,使学生能“从他人的视角”去看世界。如何做到这一点呢?那就是通过苏格拉底教导的批判哲学。哲学是“独眼龙主义”的上佳解药。

1755年,康德的宇宙之爱开始开花结果,他出版了《自然通史和天体理论》。书中避开了当时还很流行的神学解释——就连牛顿都说,第一创造力是上帝——康德用科学原理描述了太阳系可能的起源。他的“星云假说”(后来由拉普拉斯加以扩展)认为,太阳系是由原初气体凝聚而成的一团星云演变而来。康德认为,宗教没有权力设定解释自然现象的框架。宗教和科学必须无视对方,它们应被理解为是完全分离的,任何企图将它们混合到一起的尝试都会损害双方。

1770年,康德成为他所在大学的逻辑学和形而上学教授,他的名气迅速增长,吸引了来自德国各地的学生,并受到同事的钦佩。到了1780年代,康德已使哥尼斯堡大学出了名,到了1790年代,所有的德国大学都在讲授康德哲学。但在出版了《单纯理性限度内的宗教》后,反对他的想法的人也在增多。1792年,普鲁士国王寄来一封信,命令他停止讲授所有有关宗教的主题。“我们至高无上的国王一直非常不悦地看到你错用你的哲学,破坏和摧毁了圣经和基督教中许多最重要和最根本的教义。”康德最终同意了,但是失去自由让他很是郁闷;1794年,他从学校退休,并于次年不再任课。1795年国王去世,康德再次获得自由,但他的力量已经开始下降,他的心灵也失去了往昔的穿透力。他还是每天都去办公室,“重建哲学”的激情仍在驱动他,让他无法停歇。但是暮色正在渐渐加重。1798年9月,他给一个朋友去信说:“尽管身体状况良好,但我却无法进行知识工作。”他又活了五年,1804年2月12日去世。他的墓碑上刻着他的《实践理性批判》中的一句话:“位我上者,灿烂星空;道德律令,在我心中”——他为这两个世界奉献了一生。

康德的个性和生活方式引人注意。虽然他很喜欢有女士陪伴,但他却从未结婚——有两次他也曾考虑过结婚,但最后都是他一拖再拖,结果年轻的女士们转向了其他追求者。他靠自己生活,守卫着他的独立,生活中的绝大部分时间都在思考问题。有人说不可能写出“康德生活”,因为他没有生活。当然,这是完全错误的:他的一生是一场持续不断的令人兴奋的心灵冒险(一些传记作家不会明白这一点),这是一种极其幸福的生活。他经常邀请同事和学生与他一起吃饭,他们都喜欢他的热情款待和活泼的谈话。他可以同样轻松地参加小型谈话或沉重的思想辩论;像他的演讲一样,他的玩笑诙谐有趣。

就身体而言,康德有些虚弱,他说自己“从不生病,但也从未达到过十足健康的地步”。他身材矮小,塌胸驼背。他极其自律,严格守时。他的日常生活由时钟控制。每天早上5:00点起床,工作到7:00或8:00,上一两个小时课,然后再从9:00或10:00工作到1:00吃午饭,然后他会出去散整整一小时步,回到家下午和晚上都用来读书,晚上10:00准时上床休息。

康德写了三本书,改变了西方哲学。第一本书,既是最有名的也是最难懂的,是《纯粹理性批判》(1781),它几乎完全涉及认识论。第二本书是《实用理性批判》(1788),主要探讨宗教和伦理学或道德。第三本书是《判断力批判》(1790),主要处理艺术和美学理论。康德把第三本书视为“使两个[早期的]哲学成为一个整体”,使“整个批判事业达致圆满”。这三部伟大的作品合到一起,提供了一个完整的关于人类知识的哲学。

康德告诉我们,当他读到休谟对人类知识的分析时,他深感不安。“正是休谟的工作,很多年前将我从我的教条式的睡眠中唤醒,并给了我一个全新的方向,去在思辨理性的领域进行研究。”休谟的工作导致极端怀疑主义。休谟成功地向人们展示了,所有的知识都要比任何人所认为的更加脆弱和更不稳定。康德一直以来都认为:唯有理性知识——没有从感官输入——是足够的和可靠的。不过休谟说服了他。休谟具有说服力的分析已经证明,因果关系和必要性——自然世界知识建立其上的两块基石——并非来自我们对物质本性的观察;这两个概念都是心灵创造出来为自己的需求服务;它们是概念,即允许它以一定的方式来处理数据;但没有一个概念能被证明是现实中的事实。例如,理性知识(在几何学中)是真的,但只是作为一组定义和演绎的结果,并且不一定适用于现实世界中。休谟由此破坏了经验知识和理性知识。他动摇了我们所知道的一切的根基,康德先是为之骇然,继而被其说服,然后又向其发起挑战。

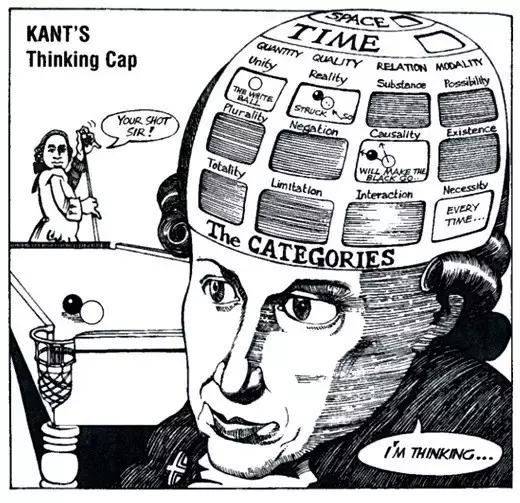

康德散步

因此,康德写了《纯粹理性批判》。通过约500页紧密的、精心合理的文字,他解决了休谟对科学“可怕的颠覆”。他证明了,我们关于现实的知识,是由具有创造性的心灵和“外在的”未知现实(我们从中获取感官数据),一起合作生成的。来自感官的原始数据未能给予我们一幅关于真正对象/事件的图景,所有我们“知道”的是我们自己的感官,而不是真正的事物。(所有我们能够体验的也都是我们自己的经验。)在感-知觉可以成为“知识”之前,心灵必须处理和解释它们;要做到这一点,心灵必须遵循它自己的规则,并添加它完成其任务所需要的催化成分。其中心灵增加的几个项目(康德所谓的“范畴”)是单一性和多样性,实在质,否定质,实体,因果关系,现实性,非现实性,必然性,偶然性,等等。在现实世界中,这些概念都没有被发现,而只存在于我们的心灵中。同样,时间和空间也不是真正的“东西”,而只是心灵创造的“认知模式”,或者说得更好一些,是软件程序,没有它,我们就无法去认知或思考。然而,康德成功地展示了,时间和空间都是心灵用来感知过程的成分,而不是“外在”现实世界中的“对象”。不可避免的,我们相信时间和空间是真实的,就像我们相信颜色、声音、气味、口味是真实的一样。但事实上,这些都是我们心灵世界中的经验。实际上,就人类知识而言,我们对现实的经验,没有像对其包含物的经验多;我们“知道”的世界,结果表明仅是一个复杂的对有组织的表象的编织物。康德成功地表明,心灵为我们贡献了我们所有知识的主要元素,包括科学、伦理、数学、形而上学、政治、美学等领域的知识。没有什么是纯粹的,没有什么可以不受心灵的操控。就连科学家珍贵的“自然规律”,这被认为是普遍的和不可改变的,也是心灵的贡献。“我们自己将秩序和规律引入一套表象中,我们称那一表象为‘自然’。”

进入思考状态的康德

由此立马就可看出,康德的思想消灭了关于所有事物的确定性,包括关于上帝、永恒性、救赎和自由意志的确定性。一场风暴很快就会到来。康德自己似乎也对他第一本《批判》的结果感到不安,决定再写一本书来恢复信心。他的《实践理性批判》,在某种程度上做到了这一点。

在第二本书最后的分析中,生活是一件非常实用的事情,无数的信念,即使对它们没有绝对的把握,对满足日常生活的需求仍是必要的。康德由此认为,因为某些东西是必要的,而不是因为它们是真实的而相信它们,是合理的。“我发现有必要否认知识,以便给信仰腾出空间”,他写道。像因果关系这样的概念是生活所必需的“规范原则”,像上帝、不朽和自由意志这些概念也是如此。“自由意志”这一概念对我们作出选择、决定、判断是不可缺少的,不论“我们是自由的”这一事实是否为真。为了生活,我必须假设我是自由的。康德说,这意味着有“操作真理”,其存在超出了我们的感官或我们的推理的理解。

我们对“道德律”的理解,情况也是一样。所有人都“本能地”受到道德法律知识的约束。它不是来自社会、宗教或上帝。它从何而来呢?它来自我们自身,因为我们是理性动物。我们的“道德律令”——无条件的“应然”——有其出处,就是人类心灵的正式结构。它是“责任”概念的普遍化。在作出任何行动之前,我都应该问自己:如果所有人都这样做我是否赞成?任何可以普遍化的行动,都可被视为是道德的。这是康德著名的“绝对命令”:“除非我愿意把我的行为准则变成普遍法则,否则,我不会如此行动。”这种本体论律令具有相同的有效性要求,康德说,就像7+5=12;其普遍的一致性提供了其有效性,要求一个人按照那一判断作出行动。

康德的第三本大作《判断力批判》,阐述了一个古老的困惑:关于感官经验的“两个性质”教条和美感的本质。一些早期古希腊思想家,特别是德谟克利特、伊壁鸠鲁和怀疑论者,已经开始区分主要性质和次级性质;近世以来的伽利略、牛顿、笛卡尔、洛克也都谈及这个问题。康德认为,为了准确了解我们审美经验(比如,美)的本质,他必须重新处理这个问题。

长久以来人们一直认为,所谓的主要性质(第一性的质)(洛克认为有五个)——如广延(大小,体积),构型(形状),运动或静止,数目和固态(不可穿透性)——是物体自身固有的机构,而次级性质,如颜色、气味、声音、冷暖,均位于我们经验者自身,它们只是我们自身的感觉物,而不是事物自身所有的。

康德经过漫长的分析,使他(在很大程度上)同意这种二分法。“酒的味道不属于客观决定的酒……而只属于品尝它的主体的特殊感官构成。”此外,这些感觉“自己不会产生关于对象的任何知识。”“葡萄柚是黄色的”这句话,在关于柚子或其真正的性质方面,什么也没有告诉我们。认识到这一点——已被随后几百年的研究所证实——迫使人们重新思考一切科学知识的确切性质。感官给心灵提供了原材料,我们可以从中获得知识,但这个过程是复杂的,充满了欺骗。

关于认知的这些既定事实,也可以澄清美学经验。当我说“玫瑰是红的”,我在报告一种感官经验;当我说“玫瑰是美丽的”,我在报告一种美学情感。由此康德——他对所有形式的美感都很敏感——得出这样一个结论:美学情感完全是主观的。

关于我们的美学经验,康德发展出两大命题。(1)我们珍惜的是对美的体验;产生美的对象——我们对其一无所知——则是无关紧要的。美是纯粹的经验。在琢磨这样的经验时,我们的兴趣离开了真实的事物,完全专注于我们内心世界无限丰富和多样的感情上。

(2)审美经验永远是新鲜的,它在本质上是一个全新的、未受污染的事件。所有与概化心灵相联系的纽带都被切断。例如,一朵玫瑰是一个审美对象,一把锤子则不是。当我看到一把锤子,我首先想到的是与其用途相关的一连串意义,不管它是否是一个合适的工具,不管我是否把它放到工具箱中正确的地方,无论我是否把它扔在雨中让它生锈,等等。我极少会将锤子视为一个审美对象。然而,看到玫瑰,对我来说,就没有这样与其相连的意义。我看到玫瑰,深深地吸了一口它的香气,纯粹是为了乐趣。当然,如果我的左脑有这样的倾向,我可以给玫瑰一个名称,给其分类,并给与其相关的一大堆抽象看法标上号码。但这些看法和诠释与美感毫不相干;当然,它们会通过加入“不纯的”分子,抢走我的审美愉悦的纯度。因而,审美经验是自由的,与现实和心灵创造性的智力活动分道扬镳。

对康德来说,审美经验有着至高无上的重要性,是我们所有其他经验的存在理由。它带来了对我们生活其中自然世界里道德的、理性的、美丽的事物的“情感-理解”。康德似乎想要说,人的本性会对自然(Nature)基本结构中的事物自发进行反思。在一个不是我们的家的世界上,我们并不是这个世界的“路人”。这个世界,就像它所是的那样,是我们的家,因为它支持人类的理性,人类的愿望,人类感知真、善、美的能力。