- 本文根据北京大学哲学系教授朱良志2020年9月29日在北大博雅讲坛所做的讲座内容整理。

我今天讲的题目叫“一花一世界:中国艺术小中现大的智慧”。

我最近在北京大学出版社出了一本小书《一花一世界》,这本书我做了十几年。中国哲学和中国艺术之间的关系,它是我长期探索、思考的一个重要问题。我们做艺术理论研究的人经常会碰到它,它实际上很艰深,但是非常有趣。《一花一世界》是我一个初步思考的结果,现在拿出来供大家批评指正。

“一花一世界,一草一天国”,通常我们这样讲。到底怎么解释?有很多种探讨。具体到现实的艺术创造,有很复杂的表现。今天我就简单理理我自己思考这个问题的思路。

陶渊明像

“一花一世界”思想在艺术当中与其说受到佛教哲学的影响不如说庄子哲学和陶渊明思想更有作用

我们经常讲“一花一世界,一草一天国,一叶一如来”等等,一粒微尘是大千世界,一朵浪花是浩瀚的海洋,“一”就是一切,一切就是“一”。我们经常讲“小中现大”“以小见大”等等,这个问题实际上跟佛学有非常深的渊源。比如“小中现大”,就是盛唐时期翻译的著名佛典——《楞严经》卷二当中的四个字。

但我们中国艺术观念中这种“小中现大”“以小见大”的思想是不是主要来自于佛经呢?恐怕还不能这样说。我觉得佛教哲学的引入,尤其在隋唐以后,中国佛教哲学的兴起,实际上刺激了老庄哲学的很多命题,使很多传统的问题得到深化。我在研究过程当中发现,所谓“一花一世界,一草一天国”这种思想在艺术当中,与其说受到佛教哲学的影响,倒不如说它主要受到庄子哲学和陶渊明思想的影响。“庄陶”在当中起到的极大的作用。

“一花一世界”,一朵微花就是一个圆满的世界。怎样理解这个问题,在艺术理论当中有很多角度,比如说讲典型概括,一朵小花它就可以概括一个世界。尤其在现当代的解释,它打上了西方艺术思想的影子。一朵小花可以浓缩世界无边的妙意,就像我们今天讲城市景观当中有微缩景观,我们能不能讲一朵小花是一种微缩景观呢?恐怕不能这样简单说。

在中国艺术观念当中,比如山水画“咫尺应须论万里”,山河壮丽,天下广大。又比如五代北宋以后,很多画家喜欢画竹子,“此竹数寸耳,而有寻丈之势。”我们中国艺术讲究气势,讲究气韵生动,讲究动势。是不是可以从“势”的延传来说呢?我觉得可能也不一定能够囊括它其中的重要意思。

我们讲“一花一世界”的时候经常用象征比喻,因为我们中国长期以来有“比德”的传统。“梅兰竹菊”人们很喜欢,并不是因为“梅兰竹菊”很美,而是因为它是人品格的象征。中国的艺术有一种重品的倾向,“一花一世界”,是不是在一朵微花之中可以象征着人的那种道德的境界、道德的理想?有很多做研究的人,常常会从这个角度入手。

日本十七世纪的诗人松尾芭蕉有一首小诗这样说:“当我细细看,呵!一棵荠花,开在篱墙边。”这一俳句是受到陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的影响。二十世纪日本非常有影响的专家铃木大拙,英文特别好,做佛教哲学尤其是佛教艺术方面的研究,他认为松尾芭蕉这首诗能够代表日本艺术精神的灵魂——这朵小花如此谦卑、如此圣洁,开在一个无人注意的地方,没有任何彰显的目的,简直有所罗门的光华。在一朵微花、一片细叶上都能看到永恒的存在。也就是说,微花细朵后面有一个附着,是某种精神(比如谦卑的精神)、某种道德境界的象征,又或者,是永恒的象征。这就是“比德”的思路。

郑板桥 兰石图

与其说是形式创造的法则认识世界的一种原则不如说是人的生命存在的智慧 刚才我列的几个方面,都是对“以小见大”思想我们经常理解的进入角度。比如典型概括,小的可以概括大的,像郑板桥讲的“敢云少少许,胜人多多许”——“我一个小小的东西”,郑板桥喜欢画竹子、画兰花,虽然画面不复杂,但是他觉得有非常丰富的内涵,“胜人多多许”。又比如有人从浓缩的角度、从动势的角度、从比德的角度,来说这“以小见大”的智慧。

我感觉这可能都有,但是还不能够道出中唐五代以来中国艺术在追求“小中现大”或者“以小见大”、“一花一世界,一草一天国”中间的那种妙韵。

这种思想,与其说讲的是一种形式创造的法则,或者认识世界的一种原则,倒不如说讲的是一种人的生命存在的智慧。因为“一花一世界”讲微花细朵,讲片石勺水,一勺水也有曲处,一片石头也有深处,讲的是要突破那种知识的、数量的限制,因为我们有大、小、多、少的分别,这种高低尊卑、这种数量的观念,它是从知识的角度入手的。而实际上更重要的,中国艺术家是要在知识的背后来看生命内在的实质。

一朵微花就是一个圆满的生命,它实际讲的是一种意义哲学,讲的是圆满的一种价值。这种价值是不待别人给予,也不容卑视的那种内在存在。“一花一世界,一草一天国”,这“世界”、“天国”不是外在的知识,不是眼睛看到的或者听到的一个外在的世界,而是心灵体验的一个境界,是人所创造的当下此在的一种境界。

所以研究这个问题的时候,我觉得有三个关键词: 一、“无量”。“一花一世界”是没有数量,超越知识的。 二、“圆满”。它讲不圆满人生当中的圆满,讲残缺形式背后的圆融,讲空谷足音,讲生命当中外在无所达到、但心灵可以自在圆成的那种东西。 三、“境界”或“世界”。它是人当下创造的一个生命世界。“无量、圆满、境界”,这是“一花一世界,一草一天国”所强调的根本的东西。

从“汉唐气象”到“宋元境界”艺术越来越向精致玲珑发展强调人个体独特的心灵感觉 从中国艺术的发展来看,北宋以来越来越追求小。但我们本来不是这样的。

我们早期的艺术思想、审美观念当中,“美”常常是和“大”连在一起的。古文考据,有一种说法叫“羊大为美”,这是功利上讲的;在《公羊传·隐公五年》当中讲“美,大之之辞也”;在《诗经》当中讲一个美人是“硕人”,司马相如讲建筑,讲“巨丽”之美;孟子讲“充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神”,从广大、圆融,从内在心灵的充满中讲“美”的思想。

我们在《易传》当中可以读到:“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序。”在秦汉之前的中国艺术观念和审美思想当中,非常强调这种大的体量。而实际上人的生命是有限的,有限的人生怎样能够追逐无限?在短暂的人生当中,我们如何有大的创造?在微不足道的人生当中,怎么能够扩展心灵,与天地万物浑然为一体。它讲的是一种人和世界同在,讲的是人要扩大胸襟气象。所以后来到北宋的时候张载讲“大其心”,我们提升自己的心灵境界,而达到广阔浩瀚的世界。

追踪中国艺术发展,我经常把中国秦汉以来的中国艺术分成两段,称之为“两个千年”——前一个千年,我叫做“汉唐气象”;另一个千年,北宋以来的发展我叫做“宋元境界”。这当然是粗略的归纳,但确实有一些不同。

“汉唐气象”强调的是一种博大的气势,强调的是对无限的渴望。我们看司马相如的《子虚赋》《上林赋》,真是像杜甫讲的“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”,有这种包裹天地、囊括古今的气势。那时候的艺术创造可以感到也是如此,比如汉代陶俑那种浑穆,秦始皇兵马俑那种博大、那种真人的意象,你都可以感觉出来艺术所呈现出的整体特点。

实际上中国艺术的发展,在中唐五代以后有比较大的变化,我把它称之为“宋元境界”。这种艺术越来越向精微化、细腻化、精致化发展,所谓精致玲珑。强调人的心灵体验,强调人个体独特的心灵感觉,强调要超越外在形式,因为天地无穷大,世间无穷大,人渺小的力量是无法把握很多的。这种艺术越来越强调在形式之外来追求它内在的妙韵,就像九方皋相马一样,在骊黄牝牡之外去追求那个韵。艺术要脱离形式,甚至要追求人的真实生命的感觉。

就是说有一种思想,比如“幻”的哲学,渐渐在艺术界产生影响。比如我们画一个山水,往往不把它当做山水;我们画一个花鸟,往往不是花鸟。它是要传达在山水、花鸟之外的那种韵味,所谓“山非山,水非水,花非花,鸟非鸟”。

我们越来越看到,中国艺术的发展当然不能说没有大,比如我们现在看到故宫就很大,颐和园就很大,但是总体来讲,这个时候对于艺术的精微化、体验化方面有非常充分的表现。

盆景 赤壁怀古

从盆景、篆刻到园林都讲求在小世界中有大的期许注重内在的心灵体验 比如说盆景,这个应该是从唐代的时候就有了,但到北宋以后,渐渐为人们所重视。它的产生跟我们追求“生意”的哲学观有关系,在案头放一个小小的盆景,栽一两棵古梅或者古松,放一些石头做假山,有一些水,养出来一些青苔绿意,就成为欣赏的对象。“栽来小树连盆活,移得群山如坐青”,栽一个小树连盆子都活了,把群山移到我的案头,“如坐青”,来感受这种绿意。在一个小盆景当中,在一个小世界当中有大的期许,要表现它那种独特的生命追求。所以在盆景当中我们往往看到枯枝当中有一两点绿叶,青苔绿意,追求所谓“百千年藓著枯树,一两点绿供老枝”的感觉。枯干虬枝,但是绿意盎然,虽小犹大,方寸天地,要放眼世界。

篆刻更是如此了,中国的印章、文人印作为独特的心灵表达,要到明代中期以后。但是明代中期以后篆刻艺术发展,以秦汉印为它最高的理想境界。那么秦汉印是一批工匠,大多数是无名工匠,雕刻出来的,它要追踪那种古朴、原初的韵味。这种方寸天地中要表现的东西是非常丰富的。

在研究明代大艺术家文征明书画艺术的过程当中,他有一句话给我印象特别深,他说“我之斋堂,每于印上起造”,我造这个斋堂,最主要的智慧来自于篆刻,来自于篆刻的启发,来自于方寸天地,以小见大,乾坤都归入这一片石中。“西泠八家”的领袖,清代的丁敬讲“古人篆刻思离群,舒卷浑同岭上云”。这两句话清代中期以来常被作为中国印章最高的审美理想。篆刻叫“思离群”,有一种超脱形式、超脱俗韵的追求。心灵的舒卷像“岭上云”,像山间的云卷云舒,缥缈无定,把自己的情愫融到其中。

至于中国艺术独特的形式,可以说涵盖了中国艺术全部奥妙的园林艺术则更是如此。园林艺术早期的发展,特别追求体量的是汉代皇家的园林。包括那些非常有地位的人,他们做园林都追求很大的体量。但是到了唐代白居易的时代,小园开始引起人注意。白居易讲“小亭也有月,小院也有花”,一个小小的空间当中也可以贮藏我圆满的心。

到北宋时期,像晏殊的《浣溪沙》所言:“一曲新词酒一杯。去年天气旧亭台。夕阳西下几时回?无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。”“小园香径独徘徊”,是园林艺术在北宋以后重要的指征性的内涵。小园的妙韵我们经常可以从园林的名字当中看出。就像北京大学的勺园,本来是明代末期米万钟的园子。有一个景点叫“勺海”,一勺水就是茫茫大海。又像无锡太湖边的蠡园,“蠡”就是“瓢”的意思,就是一瓢水。南京有芥子园,一个芥菜籽一样,佛经当中叫“芥子纳须弥”,须弥山又叫妙高山,我们想象中佛居住的地方。须弥芥子,一棵芥子可以纳须弥。又比如说扬州很多园林的命名,片石山房,“片石”,形容它小;扬州还有一个棣园,“一个芦苇”,都是形容它的小。

但是小中有大的期许,“惟有此亭无一物,坐观万景得天全”。苏轼这两句诗,一个亭子在这个地方,人坐于其中,空空如也。那么“坐观万景得天全”,能够把天地无边的景色融到自己的心目中。当然不是指眼睛的看,当然不是把无限的景色融到眼前,而是在心灵中的一个体会。“江山无限景,都聚一亭中”,无限的景色都聚到一个小亭子当中,景色怎么可能都一起归拢来,是讲你心灵的那个放旷远大,所谓“乾坤一草亭”。所以中国的园林特别强调有一句话叫“但教秋思足,不求明月多”,就是要表达自己内在的心灵体验,而不是追求体量上的博大。

拙政园 蕉石

每朵微花都是圆满具足的世界

“道”是无大无小的

不可以做量上的分别

我记得苏州网师园中有一个亭子叫“月到风来”,如果心灵体会到了,就“月到风来”。“月到天心处,风来水面亭”,能把世界的妙韵在心灵中体验出来,所以他讲的是一种体会。

我们在绘画当中可以感觉到,山水画的发展,比如从唐代到北宋初年的时候,特别强调所谓全景式的山水,但是后来山水的面貌渐渐发生变化了。小景山水开始多起来,册页开始多起来,像有些画家一抹山影就是山水连绵,花鸟画当中则叫折枝,画一枝很小的在画面当中,它要囊括很多内涵。

中国艺术的发展,我们刚才讲宋元境界强调心灵的体验,强调剥离外在的形式,追求精致化、玲珑化,所谓“但教秋思足,不求明月多”,这种念头越来越浓。

大、小、多、少,表面上说的是数量、体量,内里其实是包含着艺术家超越困境的期许。所谓困境,是指人常常在知识的牢笼中,心灵不能得到舒展。

倪瓒是我特别喜欢的元代画家,他有一首题兰花的诗这样写道:

兰生幽谷中,倒影还自照。无人作妍暖,春风发微笑[1]。

一朵兰花在高山大川中间,它倒影自照,没人知道它。“无人作妍暖”,“妍”是美的意思,没人觉得它美;“暖”是没人爱它,没人喜欢它。而它照样在春风中荡漾微笑。

实际上我这本《一花一世界》就是从这首小诗进入来讨论的。每一朵微花都是一个圆满俱足的世界,都是意义的世界。这种意义不是你觉得它有意义就有意义,它是要突破人知识的眼光、情感的眼光,来呈现出它真实的样态。

一朵微花就是一个圆满的世界,这里我讲其中涉及的三个方面问题:

首先,数量问题。微花是“兰生幽谷中”,它是微小的,它是在高山大川中间一朵白色的兰花,似有若无,它的香气似淡若浓。它是小的,实际上中国艺术很多的观念,讲世界中实际上何人不小?在浩瀚的世界中,人生是短暂的一瞬,恒河沙数,世界中每一个存在都可以说是小的。人类在小的命运中,在有限的存在中,追求无限,追求大的智慧,留下非常深的印迹。这种“一花一世界”的思想,实际上就要解除大、小、多、少等等这种数量的观念,解除这种知识判分世界意义和价值的方式。

唐代的赵州大师,是禅宗非常著名的大师,有一个弟子问他,什么是“道的大意”?赵州大师讲“无大无小”,我这里没有大,没有小。所以我们经常讲老子的哲学是道大、天大、地大、人也大,所谓“域中有四大”。老子讲“万物恃之以生而不辞,衣养万物而不为主”,所以它又可以称为是小的。老子讲最大的制是不分别,所以“大制不割”,它是不分别的。也就是说,“道”是无大无小的,不可以做量上的分别。

石涛 兰

超越美丑的见解

一直是中国艺术发展中重要的思想

中国美学当中非常重要的命题

其次,是美丑的问题。

在这首诗中,你可以感觉到“无人作妍暖”——“妍”是美的意思,美丑,我们艺术是追求美的,怎样能看到美呢?中国早期思想当中就有很深的涉入。

在老子的思想当中,就认为美丑是一个相对的见解。天下人都知道东西是美的时候,那个丑就显露出来。判定美丑依据一定标准,是知识的判定,与人的欲望、情感等等是密切相关的。中国的思想有一种观念,大家印象应该比较深刻,叫“宁丑勿媚”,化丑为美,丑到极处就是美到极处。

有人说中国人的欣赏趣味比较怪异,欣赏畸形的东西。好端端葱茏的东西不去画,他会画所谓枯木寒林,画没有生机、没有生趣的东西。盆景艺术更往往是在枯木当中有一两点绿。中国人对美丑的思考,有他自己独特的角度。丑到极处就是美到极处,不代表中国人追求丑,而是要超越美丑的对比,没有美,没有丑。就像我们读《心经》有所谓“不垢不净”,“垢”是污垢,“净”是干净,“垢”就是丑,“净”就是干净,不美也不丑。中国艺术强调超越美丑的思想,意义上非常深刻。

《庄子·秋水》当中对此有非常细致的描绘,《庄子·秋水》讲秋水泛滥,河里的水都泛滥了,河神高兴无比,就咆哮着向前流淌。流到大海,他看汪洋恣肆的大海,他和海神有一段对话,他自己有一点自省。他说我开始以为,“天下之美皆在于己”,认为自己是最美的。我现在看到汪洋的大海,无边浩瀚,“乃见尔丑”,我突然之间感觉到自己的丑。它是从数量上来说的。实际上海神讲我自己在天地中间,就像一个小木石在庞大的山体中间,你不能用大小、多少这样的观念,或者美和丑简单的判分去认识问题。

超越美丑,一直是中国艺术发展当中重要的思想,关键是要追求内在那种真实生命的感觉,而不是表面的形式。

我们讲审美,讲真善美,人类文明就是追求美的历史。美的创造给我们带来更好的生活、更美的语言,比如诗;更美的艺术,美的建筑,美的园林,美的服装。美是人类追求的目标,但是美丑本身实际上是人的知识的见解。另一方面,我们也能感觉到人类打着美的名义,恣肆着自己内在的欲望,甚至疯狂地攫取世界的资源,造成人和自然之间的矛盾尖锐化。和田玉很好,但是和田那个地方现在很多都变成了瓦砾堆。我们什么东西都追求最好、最美,膨胀的欲望、自私的追求,带来了生命存在的一种困境。所以我们超越这种美丑的见解,在中国美学当中实际上是非常重要的命题。

在无上清凉的寂寞世界里

追求本真

第三是超越情感的问题。中国思想当中还有一个重要的观点就是“不爱不憎”,“兰生幽谷中,倒影还自照,无人作妍暖,春风发微笑”,其中“无人作妍暖”的“暖”就是一个情感的字眼,一个爱憎的选择。在“以小见大”、“一花一世界”的哲学当中,它实际上有一个倾向,就是要超越爱憎的情感,要追求一种无上清凉的境界。当然这并不意味它追求冷漠,而是要在寂寞的世界里归复本真。你看中国艺术中的寂寞,中国艺术的典型表征可以说是寂寞,要冷却人能在的冲动,陶渊明所谓“纵浪大化中,不喜亦不惧”,说的就是这个意思。

《庄子·应帝王》当中讲一个故事,列子的老师叫壶子,壶子是得道的高人,列子跟他学道很多年以后,他觉得并没有得道真的精神。有一天他遇到一个算命的人,非常灵通,叫季咸,可以预测未来,非常厉害,列子就给壶子介绍季咸,老师说你能不能把季咸带过来,让他给我算算命。有一天季咸过来以后,摸着他的手,他突然感觉到老师几乎没有脉象了,他出来就跟列子说,你的老师可能活不长了。后来列子见了壶子说算命的说你的身体要不行了。他的老师说,我刚才给他示之以地文,你可以再请他来帮助我看看,列子又请季咸过来看后,突然发现像广袤的天宇,季咸看老师又有脉象了,但是脉象特别广大,没有办法把握。列子回来又告诉壶子,壶子说我刚才给他示的是一种天壤之象,天的那种空旷。壶子说再让他来给我看一次,季咸又来看了一次,这次所示的是无天无地的综合之象,突然之间季咸感觉自己没有任何的边际,自己吓跑了,列子追都没有追到。无天、无地、无大、无小、空旷一片。这是一个大道和小巫的故事。

列子回来以后,充分地领会了老师壶子这样的得道深邃的方面。《庄子》中有一些描绘,这之后,他三年不出门,“为其妻爨”,就是为他的妻子烧饭,本来肯定是不为他妻子烧饭的,男尊女卑,尊卑有序,这是改变了。“食豕如食人”,他喂猪就像喂人一样,没有人和动物之间的区别。“于事无与亲”,他做事没有亲疏,没有爱憎。本来重视外在的雕琢,也返归于内在的朴直。《庄子》讲这样的故事,就是要说明他的于物无所亲、不爱不憎的思想。

清 八大山人 水仙

有限的人生

超越无限的追逐

超越永恒的念想

中国传统艺术中有一种根深蒂固的观念,就是在有限的人生中,要超越无限的渴望。对无限的渴望,实际上影响人的文化创造。中国古代以诗和艺术当中,对生命的思考是非常深的。有一种观念认为,生命本身就是一种困境,就像偶然飘来的一片落叶,落到这个世界中。我们所占的空间是如此小,即使你有华屋连片,但是相对于无边的世界来讲,你也只不过是容膝的地方。人的生命就像一只鸟儿,短暂地栖息在一个小树枝之上,所谓“人生居天壤间,若飞鸟栖枯枝”(曹丕)。

所以,在有限中来追求无限,是艺术中的较为重要的思想。当代美学家宗白华先生曾经讲,中国的很多建筑是开放性的,他讲天坛,和西方的教堂就不一样,天坛和天地是汇到一体,在有限中间汇入无边的苍穹。

但是这种以“以小见大”的哲学,实际上最主要的方面之一,就是要超越有限和无限的知识对立。要把无限这个念头放下,人要有追求无限的念头,心灵的那种淡定就会受到影响,所以“江山无限景,都聚一亭中”,它并不是叫你把无边的景色都聚到亭子当中去,而是你要加入到世界的呼吸中。这个亭子就像世界的气场一样,你加入到这个世界的气场中间。

所以苏东坡有两句诗写到,“君看古井水,万象自往还”。“心如古井”,就是要宁静,没有躁动,这样的心灵中中才会有万象往还,不是外在的物质把握,而是心灵的通达透灵。所以超越无限的追求,归于心灵的淡定,是我们“以小见大”哲学当中一个重要的落实。

在这种思想中,超越人生的困境还有一个层面,就是超越永恒。关于永恒的念想一直是我们艺术当中追求的目的,在人的生命过程中,人生是有限的,如何寻求肉体的绵延,如何寻求精神的永驻,很长时间以来影响着文明的发展。如从东汉以来的炼丹吃药、追求长生不老、肉体永恒的风气,树碑立传追求功名永恒的风气,等等。

陶渊明有一首诗,是对重阳日的咏叹,重阳是重“九”,“九”是阳极数,所以两个“九”是“九九”,“九”谐音“久”,其中包含着“斯人乐长生”的念想。因为人们太喜欢追求永恒了,但在陶渊明看来,肉体的永恒、精神的永恒,都是虚妄的念想,如果说有永恒,那么永恒就在当下,就是自我生命的体验中。

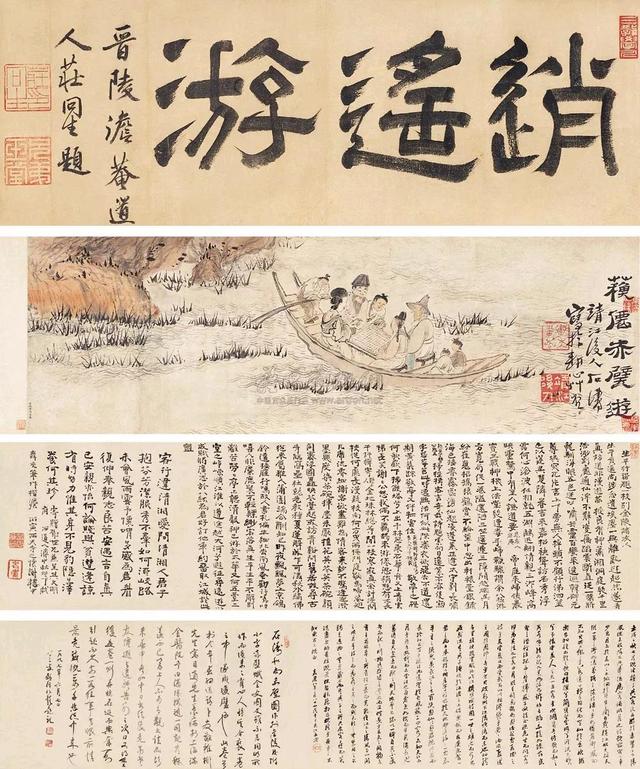

说苏东坡《前赤壁赋》,东坡赤壁当然不是真实的古战场,他和朋友晚上驾小舟于江上,他吟着诗,有一个客人吹着洞箫和之,悲泣的声音在江面上回荡,如泣如诉,如怨如慕。东坡问他,你为什么如此悲伤,他说我想到历史,“月明星稀,乌鹊南飞”,就像这个晚上,但我们只是在这里游和看,古往今来那么多英雄好汉,就像曹操,当年破荆州,下江陵,顺江而东,那时候真是“舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也”。英雄、历史如今安在?他们在什么地方?

客人说,“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,实际上讲的就是大和小、有限和无限,他的悲伤就是有限的悲伤。苏东坡写《前赤壁赋》《后赤壁赋》就是要超越这种永恒的追逐,还归于心灵的安宁。所以“江上之清风,山间之明月”,就是他取之不尽,用之不竭的精神源泉,是我与客人共适——精神自适于其间这样的一个天地,解构了永恒的追求。

所以李白诗当中“古人不见今时月,今月曾经照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此。”万古长空,一朝明月,明月曾经照过他,照过我,照过古人,照过今人,也照到了我。看来天地本悠悠,山自青青水自流,永恒不是自己肉体生命的无限延长,也不是功名、英雄等等名利观念的永恒流转,而是要加入到大化流衍的节奏当中。永恒就在当下,瞬间就可以永恒。

实际上最主要的是没有瞬间,没有永恒。能够真正的从自己生命体验、生命关照出发,从外在赋予的、笼括自我的“大叙述”中走出,能从自己的“小叙述”中间出发,关乎自己的生命,就像陶渊明讲的,“斯晨斯夕,言息其庐”——“斯”是语气词,每个早晨都有晨曦微露,每个夜晚都有月在高枝。第二句的“言”是语气词,“息”栖息,“其庐”就是住的房子,它就是安顿我生命的地方,所以当下就是永恒,重视自己的心灵体验。这是超越困境的一个最重要途径。

石涛 苏仙赤壁游

诸法平等

一朵微花也有不容卑视

不待给予的无上尊严

“一花一世界,一草一天国”,一朵小花都是一个意义世界,一朵小花是有意义,有价值的,什么意义?不是别人给它意义,没有外在赋予它意义的时候,它便有了意义。

生命本身就是一种权利,天生一人自有一人之用,一朵微花都有不容卑视,不待给予的无上尊严。所以生命是平等的,去除大小多少、尊卑高下的观念,生命才有真正的意义。

这里我想从中国艺术一些表述当中看它的思想。首先讲讲“无名”的观念。董其昌有两句诗说“曾参秋水篇,懒写名山照”。《庄子·秋水》讲的是齐物的哲学,超越大、小、多、少,超越物的高下尊卑的观念,融世界为一体。董其昌说,我看了《秋水篇》以后我就懒得去画名山那个图像了。

因为当人有名山的概念时,就有判分有名、无名的标准;有名与不名,就有美与不美的拣择,就有高下差等之分;有高下差等之分,就会以分别心去看世界,这样的方式会受到先入价值标准影响,在知识和美丑的分辨中,真实世界隐遁了,世界成了人意识挥洒的对象。董其昌从《秋水》中悟出的是,要超越一切知识的分别,打破人与世界之间的屏障,心与天游,画出自己真实的生命感觉。

所以无名的思想在中国艺术打下了非常深的痕迹,这可能从五代北宋以后这样的思想言传是非常清晰的。园林当中流行着一种观念叫“栽花不在名”,园林当中有很多花木,我们特别强调杂花野卉,“不在名”不是追求奇花异卉,有名的花朵,不在于那种高下尊卑的分别。这种思想在陶渊明那里就有清晰的展现,陶渊明有一篇他的个人传记叫《五柳先生传》,一篇阐述自己“活得像柳树一样”观念的宣言。陶渊明家族中,他的曾祖陶侃是一个大将军,是一个功勋卓著的将军,有很高的官位。但不是世家大族,是“溪族”,常常因为出身不高贵,为人所轻视,有人骂他“溪狗”。所以那个时代是讲究贵族气的,讲究世家风范,讲究“名”的。《五柳先生传》开始就讲“先生不知何许人,也亦不详其姓字”,名姓可有可无,来历一片迷朦,脱略宗法制度,放弃功名追求。这篇传记的一个主导思想,就是讲要活得像柳树一样平凡,抛弃高下尊卑的观念,这是影响人类文明发发展、影响人的生命质量的重要因素。

比如陶渊明诗中讲古代流传的一位叫荣启期的人,古书中讲,孔子曾经见到过他,这人活了九十多岁,长寿,他穿着兽皮衣服,戴着葛藤的腰带,怡然自乐,孔子问他,你过着这样窘迫的生活,你怎么快乐呢?荣启期讲,我有三乐,我身为人,高于其他动物,我感到快乐;我身为男人,又高于女人,我感到快乐;我身为长寿之人,高于其他短寿之人,我感到快乐。荣启期的高下尊卑观念,与陶渊明截然不同。陶渊明认为,这样的生命状态,即使活了很久,即使有身后名,也“一生太枯槁”了——你的生命并没有能得到很好的展现。高下尊卑的观念,影响人生命内在的价值意义。所以他对颜回“在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”的做法也不赞同。

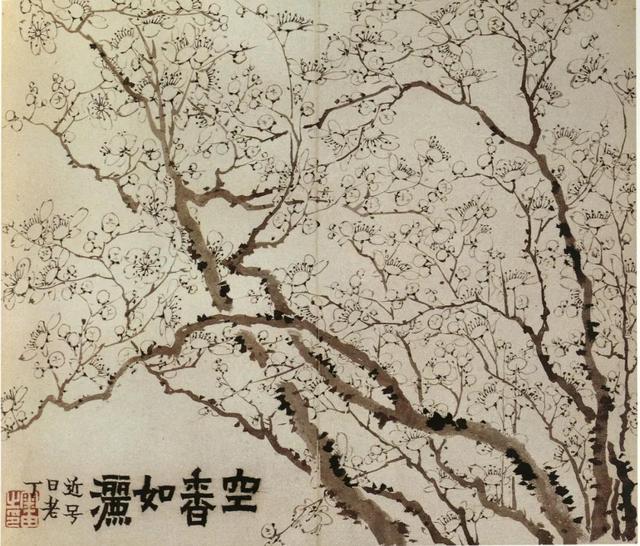

清 金农 梅花图册之一

真正的典雅

是超越贵贱差等

与天地融为一体

这种“诸法平等”的思想,另一方面强调“物无贵贱”,世界的一切都是平等的,没有贵贱,人与人,人与万物都是平等的。“物无贵贱”是《庄子》中的话,意思非常丰富,我这里从神性的消减方面,说其中一些意思。

中国艺术的发展在唐宋以后,出现一种消解神圣性的趋势,神灵的世界,那个笼扩我的外在实在,拯救我的神秘力量,在艺术中落到了凡间。艺术中讲人的生命自己体会,自己拯救自己,没有一种生命之外的力量能够拯救我,艺术当中讲心灵透彻的悟才是最根本的,出现了一种无凡无圣的思想。所谓凡圣均等,蓬莱水清浅——蓬莱,道教中的圣山,就在我的眼前清浅儒学,没有凡,没有圣。

北宋以来,文人中有一种风尚,就是喜欢一种不知名的植物——菖蒲,很多养盆景的人知道菖蒲,这是非常普通的野草,绿绿的,是常青之草。文人们取来一些,放一些白色的小石子,放一些水,所谓清泉白石一家法,成为超越凡圣差别的视觉语言。中国艺术从陶渊明之后,越来越强调“野”,有一种重视“荒野”的倾向。这个“荒野”就像陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”,艺术家热衷于表现所谓“篱下之物”。

我们看清代金农画梅,金农的梅作,多为“篱下之物”,突出篱墙外的特点,拓展了陶渊明开启的荒村篱落的美感世界。他画的多是江路野梅、山村野梅,是荒野。这种荒野当然不是重视郊外,重视大自然,就像美国哲学家罗尔斯顿讲的那种荒野的哲学。他不是讲对野性或者文而不野的东西的推崇,他强调是人的真性,强调要破除物有差等、人有尊卑的观念,呈现出生命的真性。

比如说“典雅”这样的观念。我们早期的典雅强调的是典正、典范,它是一种权威,才成为经典。还有文雅的趣味,所以典雅意味着典正、经典、文雅、典范,强调影响别人、垂范后世的准则。但是“典雅”观念到宋元以后发生了很大变化。

我这里讲《二十四诗品》当中的“典雅”观念,“典雅”品说:

玉壶买春,赏雨茅屋,坐中佳士,左右修竹。白云初晴,幽鸟相逐,眠琴绿荫,上有飞瀑,落花无言,人淡如菊,书之岁华,其曰可读。

“玉壶买春”,“一片冰心落玉壶”,晶莹玲珑的酒壶买酒,买了好酒和好朋友在一起,“赏雨茅屋”,在茅屋里一起赏雨。来的人都是有很高修养的人,“左右修竹”,环境又是这样美好。“白云初晴,幽鸟相逐”,大自然一片清新气息,我带着一把琴在松树下,“眠琴绿荫”,想去弹,但是山水自然的音韵实在太美了,我把琴放在枕头下面,所以“松风流水天然调,抱得琴来不用弹”。我看落花、听飞瀑、感天籁之音,我融汇到世界中。这真是落花无言,人淡如菊,一切的人世间高下尊卑、尊崇鄙吝的观念,在我此时此刻的心灵中,荡然无存。生命是短暂的,但是又是非常美好的,“书之岁华”,“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”。时光荏苒,一切都在流动,但是有一些不变的东西,有一些世界中最美的东西,那是契合我心灵当中大的节奏。这种“典雅”实际上强调的是人放弃情感知识的拘束,融汇到世界中,在无所限制的境界里自由地翱翔性灵,而不是高贵、权威和经典。

宋 苏轼 枯木竹石图 日本私人收藏宋 苏轼 枯木竹石图 日本私人收藏

大成若缺

不圆满人生中的圆满

我们哲学当中讲月印万川、处处皆圆,“小中现大”“以小见大”“一花一世界”,这样的命题,其实讲的是人生价值问题,讲的是生命意义如何追求,讲的是一种在不圆满的人生怎样达到圆满,在残缺的世界中怎样追求心灵的安宁。所以这种哲学,月印万川,处处皆圆,讲的是人心灵的充满圆融,从而体会到这个世界的妙韵。我这里讲两个小问题:

首先讲“大成若缺”的问题,老子讲“大成若缺”,“成”是圆满,“缺”是不圆满,最圆满的东西看起来又像是不圆满的,老子这句话的意思,跟“大巧若拙”等等表述方式是一样的,“大巧若拙”就是要你超越巧和拙之间知识的分别。“大成若缺”意思也要超越圆满和残缺这种分别,最圆满的东西看起来好像不圆满。你必须要超越这种圆满和残缺的知识的相对,你才能有真正的圆满。这个意思绝对不是讲对残缺美的提倡,不是西方美学当中断臂维纳斯的那种残缺美。所以这种残缺的思想在中国艺术当中留下了非常深刻的印象,不仅我们篆刻当中,刻章那个线条如果太滑,圆而润滑,太过于流溺不好,边界弄得太圆滑也不好,这当然是形式上的。最重要的是强调放弃这种圆满的追求,你才能追求到真正的圆满。

就像中国艺术当中有一种大家非常熟悉的“枯”,最近苏轼艺术展正在故宫举行,苏轼不是一个有名的画家,但是他画过很多枯木竹石。元代倪瓒的“寒林”和苏轼的“枯木”,合在一起“寒林枯木”,成了中国艺术典范的形式,为什么要重视这样的东西呢?为什么好好葱茏的东西不去画,满眼绿色的东西不去注目,而是要画这种枯槁的东西,就像“留得残荷听雨声”,为什么那样重视残荷呢?白居易、李商隐都有大量的诗写这样的,实际上最主要的目的就是要人突破那种生成变坏的外在世界的表象,来追求那种真实性灵的传递。在变化的世界中间,表达那种不变的永恒的精神气质。老子有一句话说,“虽有荣观,燕处超然”,虽然天下有美景,有好景,,但是“燕处超然”——就是不要被外在的表象所俘虏。“枯”和“润”,“绿色”和“衰朽”都是变化当中的一个环节。中国艺术要突破外在的表象,进入到那种内在的生命体验中。所以“虽由荣观,燕处超然”,不是讨厌那种葱茏的东西,而是认为表现内在心灵的宁静,是最关键的。

大成若缺,超越残缺和圆满,才有真正的圆满。第二我讲备物,万物皆备于我,人怎样能使天下万物都能备于你呢?哲学中间有很多探讨,《庄子》哲学也有,《孟子》有“万物皆备于我矣,反身而诚,乐莫大焉”的说法,心灵怎么圆满俱足?中国艺术特别强调人的内心的充满,所以我们以前讲美学有两句小诗是非常有名的,“半在小楼里,灵光满大千”,这是明代人写的诗。“半在小楼里”,人侧身住在一个小阁当中,“灵光满大千”,心灵可以融汇无边的法门,天下万物都可以归于你,“惟有此亭无一物,坐观万景得天全”,苏轼的两句诗,亭子空空亦然,这是讲外在的视觉空间,当然这不是主要的。“惟有此亭无一物”,是讲心灵和外物当中那种局限和割裂要解除,要和世界融通一体,你不要把世界全都当做你的对象,世界都是你观照的对象,都是你消费的物,都是情相对的景,心相对的物,意相对的象,这样必然会造成人和世界的叛离。“惟有此亭无一物”,实际上是荡平人和外在世界的限隔,才能坐观万景得天全,才能圆满俱足。所以“但教秋思足,不求明月多”,关键是你心灵的融汇,心安即归程,心灵的安定才是自己真正归结的地方。

(本文前半部分由吴菲整理,曾刊于《北青报》,后半部分由朱良志老师亲自审定。)