杜拉斯的一生一直在漂泊,从一个地方到另一个地方,从一个人的身边到另一个人的身边,她对自己说:“我没有故乡。”

杜拉斯的父母听信法国政府“到殖民地发财”的宣传口号,千里迢迢来到越南,最终却陷入贫穷的困境中。父亲的壮年早逝,让她的家庭沦落到了白人殖民者的最底层。

杜拉斯出生仅六个月时,母亲玛丽就离开她回法国治病疗养。没有母亲在身边的婴儿,一生都在寻求来自母亲的安慰和爱。

杜拉斯的父母总是处于生病、分裂当中,她从来没有享受到安定的家庭生活。父母没有精力和时间来照顾她,6岁前她都一直在频繁的迁移中成长;没有固定住所,没有固定朋友,甚至无法去学校读书。她孤独,没有依靠,极度缺乏爱和安全感。这样的童年注定了她一生的不幸。

杜拉斯的母亲和当时的很多人一样,有着重男轻女的恶习,而作为母亲她又几乎天然地更宠爱第一个孩子,即杜拉斯的哥哥。这种不公的家庭秩序在杜拉斯的父亲早逝后愈演愈烈。

哥哥皮埃尔,是杜拉斯童年的噩梦。他自私又暴力,凭借年长和身强力壮,经常无端责骂自己的弟弟妹妹,抢夺他们的食物,甚至动手殴打他们、恐吓他们。而母亲看着这一切,就像什么都没发生一样。

母亲玛丽对长子皮埃尔的迷恋,从不掩饰,那种赤裸裸的溺爱是不着边际的,让人困惑的,甚至“曾经要求把他和她葬在一起”。而皮埃尔并不爱妈妈,他打着探病的名义回来,实际上却不关心她,整日整夜不回家,一门心思游荡在鸦片馆里。玛丽给他钱时,他都花光,不给他钱时他就去骗、去偷,母亲绝望地在夜里抱着杜拉斯痛哭,可即使这样,她仍然溺爱着皮埃尔。对她来说,皮埃尔已经不仅仅是一个儿子,而是她绝望生活中的一个感情寄托,她需要这样的亲密关系来支撑自己不着边际的黑暗生活:一个寡妇和三个孩子,在陌生的殖民地,被人瞧不起、贫困潦倒的生活。

在殖民地,杜拉斯的母亲想要成为一个大种植园主的梦想,在现实的打击下沦为了一个笑话、一个永远的悲剧。她倾注所有买来的土地,无论长出什么,都会被无情的海浪吞没。

她不想认输,甚至说服附近的农民为她在太平洋岸边修建堤坝,经过六个多月的时间,用粗木和泥沙建造的堤坝终于完工,但她之前没有和任何技术人员询问过这样是否可行。她像一个偏执的人,一定要实现她的想法。

稻子真的长出来了,但意外再次发生,由于雇佣的农民不满她的专制、严苛,在稻子还没有成熟时便悄悄地提前收割了,卖给邻近的庄园主,拿到钱之后便逃走了,杳无音讯。

玛丽仍然没有失掉信心,她等着第二年的收成。结果凶猛的汛期再次袭来,一瞬间就摧毁了堤坝,以及那片绿色的秧苗。活着的勇气和激情仿佛消失了,被彻底击垮的玛丽陷入癫狂。那个时候,杜拉斯是整场灾难的牺牲品,她成了母亲的出气筒,只要母亲不痛快或者母亲认为她做错事的时候,她就会挨打。

在《抵挡太平洋的堤坝》一书中,记录着这样的场景:“当苏珊离开餐桌时,事情终于爆发了。母亲站起身,以全身的力气用拳头打苏珊。她一边打,一边说起了堤坝、银行、她的疾病、房顶、地籍管理局、她的衰老、疲惫和死亡,这情况持续了两个小时。她站起来扑向苏珊,然后倒在椅子上,累得发呆,平静下来,然后又站起身,再次扑向苏珊。”

书中的苏珊,就是杜拉斯自己,这就是她的母亲对她所做的。可即使如此,她仍然爱着母亲,她知道这是母亲痛苦的发泄方式,并希望她可以好起来。她一生对母亲爱恨交加,尽管她“一直在等待,无望地等待,等待母亲如春风的手抚摩她的秀发,但母亲的目光越过她的头顶,只有大哥,永远的大哥”。她所做的一切努力,都是想让母亲爱她,哪怕一点点,但她一次一次地失望,因为母亲的眼里根本没有她。

在这样疯狂、压抑,让人无法忍受的家庭里,她把盼望寄托在小哥哥保罗的身上,那是她唯一能逃避的地方。小哥哥关心她、保护她,对于一个幼小的无力反抗的孩子来说,能活下去的动力就是寻找爱。小哥哥满足了她爱的需要和幻想,集父爱、母爱、兄长之爱、情人之爱于一身,慰藉和支持着她苦涩的童年。

晚年,杜拉斯提起小哥哥,百感交集:“我的童年和我的兄长一同逝去了。他死了,我的童年也倏地被剥夺了去。”

杜拉斯的第一个情人,叫李云泰,那一年杜拉斯15岁,他27岁。在这样一个叛逆的年龄,她出卖了自己的身体,她用他的钱,养活一家人。

杜拉斯不和李云泰谈爱情,她和他说,自己和他在一起只是因为钱。但这个男人是爱她的,因为杜拉斯的冷漠他曾伤心落泪。当这一切东窗事发后,她的母亲歇斯底里般用最难听的话咒骂她,仿佛这样才能找回自己失去的尊严;但当她听说杜拉斯竟然可以通过这种方式获得金钱时,态度来了一个一百八十度的大转弯,她以杜拉斯热爱自由为借口请校长允许她晚上离开学校。

从此,杜拉斯真的自由了,她可以自由地出卖自己的身体以满足她贪婪无耻的母亲和兄长。当然,毫无疑问,她的角色也由情人无可挽回地变成了情妇。她不在乎,她在李云泰的身上找到了她丢失的东西——父亲的爱和母亲的爱。她沉迷于此,李云泰像对待孩子一样呵护她,给她洗澡擦身、敷脂抹粉;在他面前,她就是一个无须掩饰自己的孩子。

从那时起,她认为只有性才能让她得到这样的呵护,父亲过早就离开了她,而母亲只会在毒打和谩骂中折磨她,羞辱她。只有性,才能让她找到情感释放的出口;只有性,才能让她觉得可以控制一些什么,让她产生了安全感的错觉。几十年后,当她成为一个饱经风霜的老人时,她回忆往事,真诚地写下了这一句话:“我将有一辆利穆新轿车送我去上学,可我也将永远生活在悔恨之中,悔恨我的所作所为,我所获得的一切;悔恨我所抛弃的一切,好坏都一样,让我感到悔恨。”

这段经历成为她一生的耻辱,灵魂深处的自卑让她不再爱惜自己的身体,她把自己放逐了。

17岁的杜拉斯带着一张李云泰给她买的船票回到了法国,此后他们再也没有见过。在学校,她一开始学习数学,后来很快转向于攻读法律和政治学。她活泼、开放、美艳,却有一种说不出的清纯气息,在法学院成为诸多男生关注的女神,她沉浸在男人们的爱中,从一段恋爱到另一段恋爱,每一段都不长久。

她说:“我总是欺骗和我生活在一起的男人,我总是离开,这一点救了我。我是不忠实的女人,虽然不总是不忠实,但大部分的时候都是如此,也就是说我喜欢这样。我爱的是爱情,我喜欢这样。”

这时,杜拉斯遇见了让·拉格罗莱,一个忧郁且学识渊博的男人。他们恋爱的时候,她认识了拉格罗莱的两个挚友乔治·波尚和罗贝尔·昂泰尔姆。他们也被杜拉斯的魅力倾倒,三个男人经常由杜拉斯开车带着他们在巴黎最繁华的街道上兜风,或者去热闹的赌场。

渐渐地,杜拉斯移情别恋爱上了罗贝尔,因为罗贝尔更阳光、更温暖。他在和谐温暖的家庭中长大,父亲是高官,母亲是意大利的望族;他的身上有着杜拉斯所缺少的修养、绅士,和名门望族的涵养。

两个男人爱上同一个女人,他们又是生死之交,在爱情与兄弟之情的矛盾中,两个人都想以自杀来表明自己对彼此的忠诚,但幸运的是都被人发现挽回了生命。最后乔治做感情调解者,将因服用阿片酊而变得有些迟钝的拉格罗莱带到了中欧,想借着旅行来帮助朋友忘记失败的恋情,走出阴影。

拉格罗莱后来似乎真的忘记了杜拉斯,但他此后再也没有碰过任何一个女人,成为了只爱男人的同性恋者。

杜拉斯和罗贝尔结婚了。但在婚前婚后,杜拉斯经常出轨,和其他男人发生“荡气回肠的爱情故事”,连他们的证婚人,一个英国记者,都是罗贝尔去征兵时杜拉斯秘密交往的情人。

1941年末,杜拉斯怀孕了,她被产前忧郁症所折磨,后来男婴出生就夭折,又让她陷入了更深的忧郁之中。就在这时,小哥哥保罗的死讯又传来,她的情绪彻底崩溃,昼夜哭泣,连续几个月失眠。尽管罗贝尔一直精心照顾她,但杜拉斯在心理上却与他渐渐疏远。

在另一段婚外恋中,杜拉斯慢慢恢复了活力。这次恋情的对象是迪奥尼斯·马斯科洛,杜拉斯对他一见钟情。在她眼里,这个还有些羞涩的男人非常英俊,“像上帝一样英俊”。他们整天腻在一起,她不停要他说“我爱你”。交往六个月,迪奥尼斯将杜拉斯带到父母家,似乎想将他们的关系公之于众。而杜拉斯则将这个情人堂而皇之地带回家里,介绍给丈夫罗贝尔。两个身份尴尬的男人竟然建立了深厚的友谊,他们彻夜长谈,互相尊重,但罗贝尔始终不明真相。

过了一段时间,迪奥尼斯不想再纠结于这样的感情,继续伤害罗贝尔,他与杜拉斯开始疏远,但杜拉斯不能忍受没有迪奥尼斯的日子,她给他写了无数信,最终使他又回到她身边,痛苦的迪奥尼斯向罗贝尔表明一切。

多年后,人们在迪奥尼斯保存的档案中,发现了罗贝尔当时写的一首诗,潦草地写在一张随手拿到的纸上:

“这是我的朋友/他对我说了一切/他的脸只有一点点红/双手在颤抖。而我,迈着局外人的步子,/走近他的故事,/然后我把他抱在怀里。/瞧,让我们哭吧,哭吧。/他看着我,我的朋友,他站起身来。/在钢琴上弹奏了,四五个音符/他走了。我待在原地,浑身脏兮兮的/在床上蜷成一团,抱着这个故事/这是我的朋友,他对我说了一切。”

要多么宽大厚重的爱才能承受这一切,只是在这样近乎完美的爱中,杜拉斯依然不能满足。她又进入了一个奇特的生活模式,她的身边有两个男人。她成了罗贝尔的守护者,她也会悉心照料迪奥尼斯的生活,而罗贝尔和迪奥尼斯,则成了她最忠实的读者。

1947年,杜拉斯又一次怀孕,是迪奥尼斯的孩子,在孩子出生前,她和罗贝尔平静地选择离婚。九年婚姻结束,这是她一生唯一的一次婚姻。她给男孩取名叫乌塔。她爱极了乌塔,孩子给她带来灵感,她进入了又一个写作的高峰。

事业处于稳定上升期,但杜拉斯对爱的欲望始终不能得到满足,她痴迷迪奥尼斯,毫无理由地迷恋他,但她同时也被这份爱折磨得快疯了,因为迪奥尼斯的爱并不疯狂,甚至许多时候,迪奥尼斯扔下她独自出去,一整天对她不闻不问,甚至和其他女人暧昧不清。

终于,杜拉斯绝望地转身离开,头也不回。

离开迪奥尼斯后,她又投入了新的爱情,也许只有疯狂迷醉的爱才能让她有真实活着的感觉。这个男人叫热拉尔·雅尔罗,有英俊成熟的迷人气质,又有些阴郁,个性十足,和杜拉斯一样精力超出常人。他认识杜拉斯时,是职业记者的身份,但他也是作家,也写小说。他已婚,有三个孩子,但放荡不羁,到处留情。

这样的男人似乎总能引起杜拉斯的征服欲,很快她就深陷于此,迷醉在与雅尔罗的肉体狂欢中;他们没日没夜地喝酒、狂欢、堕落,还夹杂着暴力。

迪奥尼斯不允许儿子乌塔继续跟着这不靠谱的母亲,他坚决而强硬地将乌塔送去了寄宿学校。没有了儿子的束缚,杜拉斯更加毫无节制,在沉沦中难以自拔,几乎过着完全以雅尔罗为中心的生活。但雅尔罗的生活中心却不是杜拉斯,他还有贤惠的妻子、可爱的孩子,那是他所隐藏的另一面。

没有杜拉斯要的完全的爱,她再一次转身离开。遇到痛苦时,杜拉斯开始用喝酒解决问题。从大口大口喝酒,到开始酗酒,最后完全变成了一个酒鬼。她的生活开始失控,即使如此,她也甘之如饴,觉得做酒精的俘虏快乐极了。因为喝酒,杜拉斯开始咯血,可即使这样她也不怕,她把酒精当成治疗咯血的药,继续喝下去,日复一日。

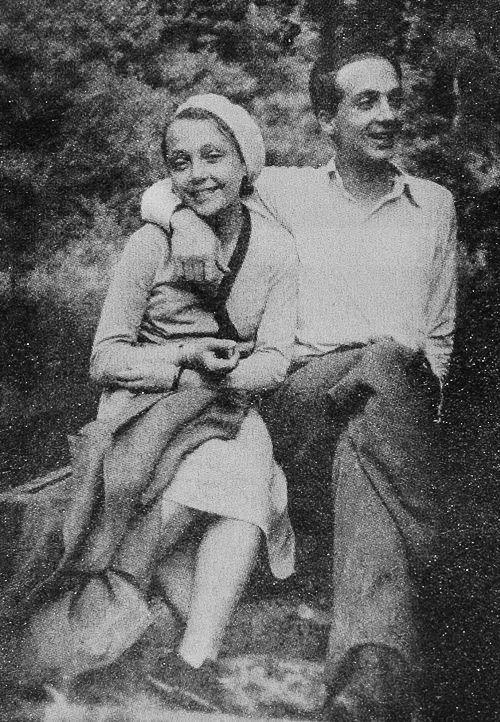

这样的暗无天日中,杨·安德烈,杜拉斯生命中的最后一个情人来到她身边。这时杜拉斯66岁,杨·安德烈27岁。

当记者问她:“这总是您最后一次爱情了吧?”她竟然笑着回答:“我怎么知道呢?”直到1996年3月3日,杜拉斯逝世,葬于蒙帕纳斯公墓,众人才说,这确实是她的最后一次爱情了。

年轻的扬·安德烈是大学教师,教哲学。他也是一名同性恋者。第一次读杜拉斯的小说,他就被深深吸引,从此,他只读杜拉斯一人的书。

连续五年,扬·安德烈不间断地给杜拉斯写信。杜拉斯只是从众多的读者来信中留意了这个人,但从未回信。直到有一天,她拿起电话,对他说:“来”。扬·安德烈就放弃了工作,离开家,心甘情愿地成为她的写作帮手与生活伴侣,直到杜拉斯离开这个世界。

面对她长眠后的遗容,他说:“……我知道,我们已永远分离。我爱你。”他陪伴了杜拉斯人生中最后的15年。

杜拉斯的一生,爱了很多,得到很多,失去很多,伤害很多。她曾多次与两个男人同时生活,而且是公开的。无论何时何地,她都不会错过任何偷情的机会,情人多到数不过来。她离婚的原因是和另一个男人有了孩子,她一辈子都处在非道德的状态,挑战这个世界的底线。只要有激情和欢愉,她就可以过活,就可以写作。

杜拉斯的心仿佛有一个黑洞,无论怎样填,用多少爱,都无法填满。情欲的渴望要把她吞噬,酗酒、纵欲,她的自残来自于一种与生俱来的毁灭感,而这种毁灭感源于她的原生家庭。

杜拉斯去世前明确地承认道:“我非常爱我的母亲。”这个她曾经否认过多次的事实,最终还是说了出来,甚至在与死神抗争时,她也叫道,“我的母亲,我的母亲!”

在杜拉斯心里,永远都没有忘记母亲。这一次,死亡让她就要与母亲见面了。在她的所有作品里,都有一个母亲,一个女儿。

女儿不断地索取,想要母亲给她一点点爱。杜拉斯想要和母亲之间最亲密的关系,可是母亲已经把这种关系给了长子。她嫉妒,她恨,但太迟了,她无法得到自己的位置,必须去别的地方寻找,于是有了她的小说,有了她混乱的一生。

杜拉斯一直在疯狂地找寻爱。她只要一种爱,完全的爱,没有一丝缝隙的占有,一种委身,不离不弃,可以为之死去的爱。这爱,是她拼命要,但母亲不想给,也无法给的。她甚至在成年以后,还在争取这份爱。她把对母亲的恨、爱、怜惜、不解、依赖、渴求、敬佩、失望……都写进了她的小说里,她期待母亲去读,读懂自己的女儿,读懂女儿心里的渴求;她渴望着母亲温暖的怀抱,和关注的眼神,哪怕只有一瞬……但母亲回应她的始终是讽刺、否定和冷漠。

杜拉斯说:“我母亲从未爱过我,我热爱她,情人就是她……”她疯狂去寻找的爱,一直都是一种在母亲那丢失了的爱。