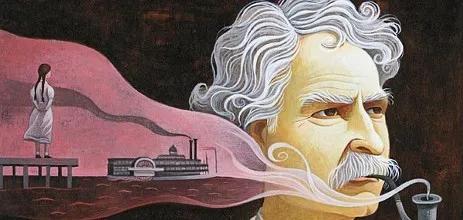

马克·吐温的真面目

文/林达

从小就熟悉马克·吐温,喜欢读他的作品。可是,我有点不记得是什么时候开始读的了。其实读他的书,对我只是瞎猫碰上死耗子的偶然事件。

美国孩子都能讲出自己是在哪年读了哪个作家的作品。他们课堂上有文学史的学习,从希腊神话、荷马史诗,到现代文学。一个年级、一个年级读下来,孩子们的知识结构很完整。

文学课本和参考书目,都是文学史的学者在做,也在不断更新。运作却是市场化的,他们之间有激烈竞争。上市教材有好多套,老资格的文学教师,挑书时一个个目光犀利。老是落选的教材,就被淘汰了。

到上世纪中叶,美国新思潮逐步兴起,在六十年代开始猛烈地冲击传统。虽然对制度和观念的挑战始终存在,这套老的教育观却纹丝不动。可见美国是个很保守的国家。

如何教孩子,美国学校靠自己拿主意,和政府无关。有个别学校就宣布说,不能让孩子读马克·吐温了。理由是,马克·吐温是种族主义者。最典型的例子,是我也读过的《哈克贝利·芬历险记》。

不服气吗?证据确凿。

书中的一个场景是,雪莉姨妈听到一艘蒸汽船爆炸的消息:

“乖乖!伤着人了吗?”

“没有,太太,”有人回应。“就死了个黑人。”

“哦,还算运气,因为有时候这种事故真会伤着人呢。”

一场争论开始了。

一方说,你看看,在马克·吐温的眼睛里,黑人根本不算人。

另一方说,你看到哪里去了?恰恰相反,这本书描写的是南方奴隶制的时代。马克·吐温通过文学手法,生动描写了一些过着好日子的上层白人,对黑人的生命境遇是如何冷漠。作品表达了对黑人的同情,也在唤起人们的良知。

可是,能不能处处译作“黑鬼”,我有点怀疑。词语是很微妙的东西,不同时代,不同人,在不同的场合,传达的意味并不相同。

一百五十年前的南方,白人提到黑人,黑人称呼自己,都普遍使用这个词。现在,这个词在公开场合完全消失,人们对种族议题变得敏感。所以,人们今天对这个词的感受,肯定和一两百年前是不一样的。

另一方于是辩解说,那写的是一百五十年前的南方啊。这样一本书,如果看不到“nigger”这个词,书的真实性才是有问题。

他们进一步认为,书的主题是在呼唤自由。马克·吐温写了一个黑人奴隶,他冒着生命危险,只是为了赢得自由、与家人团聚。他笔下的白人男孩成了黑人逃奴的朋友,还帮助他逃亡。

这个黑人的尊严和教养,使得这个白人孩子从此相信,奴隶制度并非理所当然。故事展现了孩子内心的挣扎。在紧要关头,小孩决定,哪怕自己将来要下地狱被火焰烧烤,也不能出卖黑人朋友。

写惯了讽刺幽默的马克·吐温,在描写这个逃奴时,笔调变得严肃沉稳,黑人逃奴充满勇气而且高贵,成为整本书的道德中心。为了自己的白人小朋友,他的生命和自由都承受了极大风险。

持以上看法的也有不少是黑人,其中包括美国著名黑人作家艾利森。艾利森认为,马克·吐温将这位黑奴的“自尊和能力”融入了整本小说之中。

可是辩论之后,谁也没有说服谁,双方仍然固执己见。

于是撇开书本,人们开始研究,马克·吐温在生活中究竟是怎样一个人,是种族主义者,还是有人道关怀的人?

除了公开发表的三十多本小说和散文集、通信集等等,人们查看了马克·吐温的所有信件、日记等私人记录。在马克·吐温的时代,小说、戏剧和歌曲中,充斥了对黑人粗俗的嘲讽和贬损。可是人们发现,生活在那个时代的马克·吐温,在私人文字中,却几乎没有对黑人的不恭。相反的证据却比比皆是。

他写道:“假如我资助了一个寻求陌生人帮助的白人学生,我不见得就感觉兴奋,可是资助一个黑人学生会令我有如此感受。他们曾被置于非人状态,那不是他们的羞耻,而是我们的羞耻。我们应该为此支付代价。”

马克·吐温为黑人学生麦克昆,支付了他在耶鲁求学期间的全部食宿。毕业后,麦克昆成为巴尔的摩市的名律师。他还是全美有色人种协会在当地的领袖,1917年他挑战这个城市居住区的种族隔离,获得成功。在马克·吐温的余生中,他们始终保持了深厚友谊。

麦克昆并不是马克·吐温资助的惟一黑人。他至少还帮助了另一名黑人艺术家,使他完成去欧洲求学的心愿。

对马克·吐温来说,这是很自然的事情,没有想到要张扬。因此,直到一个世纪之后,这些故事才浮出水面。1985年,《纽约时报》公布了马克·吐温资助黑人学生的全部细节材料。

说实话,如此“政治审查”,对一个作家来说,已经过于苛严。可是,这样的研究和发现,仍然没有能给这场漫长的争论画上句号。迄今为止,争论仍在进行中。

这使我想起人们常常提到的一句话:人是很难被说服的。因此,不要以为通过“摆事实,讲道理”,通过说服,就能够解决人与人之间的分歧。

可是一个正常的社会,应该容许不同意见的双方,充分地表达,也容许他们保留自己的意见。在公开争论的过程中,像我这样的旁观者,也就有机会全面了解一个有争议的公众人物、一个事件、一个地方、一段历史的全面真相了。

设想一下,如果只准单方面表述,如果断章取义就下定论,如果下了定论就要“一棍子打死”,那么,就算是如马克·吐温般的大作家们,也只能一个个像老舍一样去投河了。