作者叶克飞

“在苏联,他(帕斯捷尔纳克)惨遭批判与辱骂,因为他写了一部绝大多数苏联人并没读过的长篇小说。而在西方,他获得众口赞誉,则是因为他写了一部与他一生所为毫不相干的长篇小说。”——米沃什

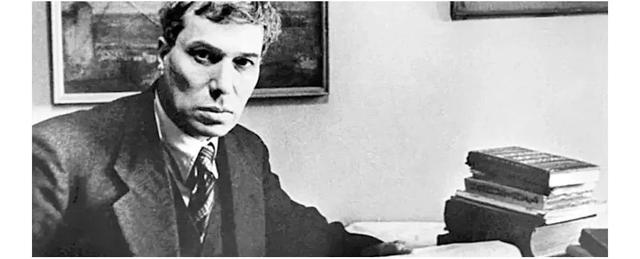

1960年5月30日,诺贝尔文学奖得主帕斯捷尔纳克在癌症和抑郁症的双重摧残下黯然离世,当时的苏联官方并未举行任何追悼仪式。直到1982年,前苏联政府才陆续为其恢复名誉。

帕斯捷尔纳克于1958年获得诺贝尔文学奖时,在前苏联引发轩然大波,不但作品遭遇批判,本人也被作协开除。他只能被迫拒绝诺奖,成为诺贝尔文学奖历史上唯一因获奖反遭屈辱的作家。

关于这段历史,后人已说得太多,或是当作警示,或是充当呐喊。但六十多年后的我们,如果仅仅将一位历史人物幻化为符号,将一段历史当作参照,固然理性,却多少漠视了当事人——当帕斯捷尔纳克因为人生跌宕成为某种象征时,人们往往忘记了他只是一个需要一张安静书桌的写作者。

何况,后人提起前苏联知识分子,往往直接置于大时代之下考量,从未跳出“前苏联”和“冷战”这两个范畴。对于帕斯捷尔纳克来说,这远远不够,甚至无法寻得其精神源头,也无法理解他对一张安静书桌的极度渴望。

记得那年在德国马尔堡,寻找格林兄弟的母校——马尔堡大学的某栋建筑。在老城中兜兜转转,遍寻不获,便问路于人。对方刚好是马尔堡大学的学生,一手向我指路,另一只手还拿着本书。我虽不懂德文,却认得封面上《日瓦戈医生》的电影剧照。

对方见我留意他手上的书,临走时还不忘竖起大拇指说上一句,听发音,正是帕斯捷尔纳克的名字。在德国排名并不靠前的马尔堡大学,为世界贡献过十余位诺贝尔奖得主,半数为生理学或医学奖获得者,还有几位化学奖获得者,唯一文学奖获得者正是1958年的帕斯捷尔纳克。

19世纪与20世纪之交的东欧知识分子,往往有深厚的德国情结。他们有德国教育背景,在德国哲学、文学和艺术的浸淫中成长,但许多人的记忆都停留在一战前的那个昨日世界,也有人幸运得见魏玛共和国的短暂光辉,但所有对未来的美好憧憬,都被随后的纳粹德国击得粉碎。

帕斯捷尔纳克就是如此,他出身于莫斯科的知识分子家庭,父亲是大学教授、知名画家,母亲是钢琴家,父母又与托尔斯泰、里尔克等人交往密切,因此他从小便不乏艺术熏陶。但他自己也曾说过,在德国马尔堡大学研究新康德主义学说,虽只短短两年,却是真正奠定其思想的时光,也是一生中难得的宁静时光。

但1914年,一切戛然而止。帕斯捷尔纳克被迫回国,虽然在短短两年时间里出版了两部诗集,但随之而来的便是1917年的十月革命。他的知识分子家庭无可避免受到冲击,父亲一度被流放。1921年,帕斯捷尔纳克的父母带着两个女儿流亡国外,只剩他一人留在苏联。

他并非没有离开的机会,1923年,他前往德国柏林与家人一起生活,但很快回到莫斯科。即使今天,也很难判断帕斯捷尔纳克的选择是对还是错。回到苏联,等待他的是我们已知的人生,而若留在德国,等待他的又会是什么?

回到莫斯科的帕斯捷尔纳克,不但是优秀诗人,也是出色的译者。但与此同时,面对作协体制,他显得笨拙与不合群。

因为才华,他会成为体制眼中可栽培的对象,早在1934年苏联第一次作家代表大会上,他便被捧为诗人样板。但也因为才华与体制本就不可能兼容的现实,他很快被弃用。

他始终拒绝像其他体制内作家那样,去参观建筑工地和集体农庄,然后去写那些歌功颂德式的文章,自然是人性上的正确,却是所谓“做人”的失败。若不是他幸运地翻译过格鲁吉亚诗歌,得到斯大林的赞赏,他连大清洗都逃不过去,当时他已被关押和审讯,离死亡一步之遥。

当一个纯粹的写作者,面对并不纯粹的文艺机制时,他将何去何从?确实有人如鱼得水,但代价是放弃真正的写作。如果不放弃呢?那么不合时宜都是一种罪。

帕斯捷尔纳克就是这样,他选择继续写下去,就必须承受无止境的打压和批判,《日瓦戈医生》如此杰出的作品,也被拒绝出版。

1957年,意大利出版商费尔特里内利抢先出版了《日瓦戈医生》的意大利文版,引起轰动。1958年,帕斯捷尔纳克获诺贝尔文学奖。

但帕斯捷尔纳克显然高估了自己身处的社会,在他致电瑞典文学院,表示自己“无限的谢意、感动、安慰、惭愧”时,前苏联政府已经展开对《日瓦戈医生》及其本人的批判。

就在那一年的11月6日,帕斯捷尔纳克的“悔过书”在《真理报》发表,一个月后,他登上美国《时代》周刊封面,这也让苏联国内对他的抨击愈发猛烈。

正如米沃什所说:

“在他人生的最后几年,帕斯捷尔纳克可以说失去了他的人格的权利,他的名字成了某个事业的标签。帕斯捷尔纳克的俄罗斯同僚们的可耻行为——那些作家站在权力一边,反对一个仅以一支笔武装自己的人——创造了一种莎士比亚式的局面;如果在西方人们的同情都给了哈姆雷特,而不是给艾尔西诺的朝臣们,那是一点也不奇怪的。”

但作为甘愿放弃既得利益,选择流亡的波兰诗人,米沃什懂得帕斯捷尔纳克的内心世界和思想源头,认为“他的性格形成期早于第一次世界大战,他的技艺仍遗留着那个时代的某些习惯。”

换言之,如果没有早期在德国所接受的教育,如果没有“昨日世界”的熏陶,帕斯捷尔纳克就不会成为在前苏联显得格格不入的那个人,《日瓦戈医生》也不会成为“只讲人性不讲阶级立场”的被批判文学作品。

前苏联乃至前东欧世界不乏帕斯捷尔纳克这样的作家,正是因为这种旧日价值观的影响。在他们的成长经历中,人道主义关怀是无法绕过去的认知。《日瓦戈医生》的困惑与迷茫,正是一个旧时知识分子在新时代的困惑与迷茫。

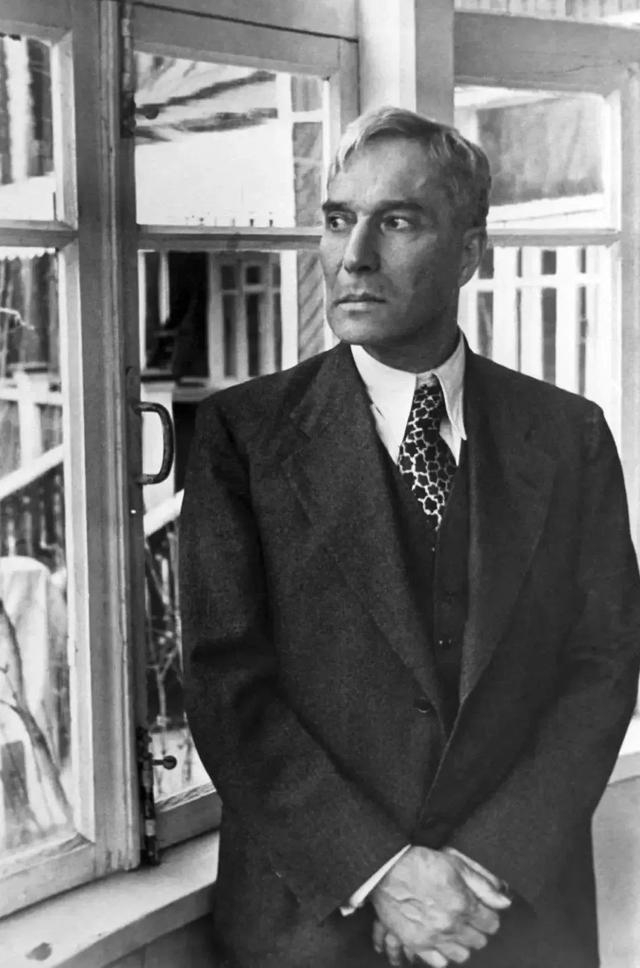

帕斯捷尔纳克跌宕大半生,始终无法抛弃昔日的价值观,无法放弃对人性的尊重。在他56岁那年,流亡半生的父亲在英国去世,他也察觉自己的衰老,开始有时不我待的觉悟,因此才不顾严重的政治后果,决心将《日瓦戈医生》完成。

这样的觉悟,即使在《日瓦戈医生》遭遇批判,他被迫拒领诺贝尔文学奖之后,仍然没有丝毫改变。据说帕斯捷尔纳克在油尽灯枯之时,还曾对朋友说:

“我已经老了,也许很快就会死去,但也正因为这样,我再也不能放弃自由表达自己思想的机会。”

只是,一个大半生都在追求消极自由的诗人,本不该成为无力的抗争者。一个写作者需要一张安静的书桌,也不该是奢侈的要求。