▲ 弗朗西斯·斯科特·基·菲茨杰拉德(Francis Scott Key Fitzgerald,1896 — 1940)

01

“所有的人生都是一个垮掉的过程。”

毫无疑问,所有的人生都是一个垮掉的过程,但那些引发戏剧性场面的打击——那些来自或似乎来自外界的巨大而突然的打击——那些被你存在记忆里,承担着你的怪罪,你在脆弱的时刻会向朋友们倾诉的打击,其效果的显现倒并不突兀。另一种打击来自内心——那些打击,直到你无论怎么做都为时晚矣,直到你断然意识到,在某些方面你再也不是那样好的一个人了,你才会感觉得到。第一种破坏似乎来得很快——而当第二种发生时你几乎浑然不觉,却会冷不防发现端倪。

开始讲述这段简史之前,容我先笼统地发几句议论——测试智力是否一流,就要看头脑在同时容纳两种相反意见的情况下是否仍能运转。比方说,你既能看清事情已经毫无希望,却又打定主意要改变这种局面。这种哲学与刚成年时的我颇为合拍,那时我眼看着无法实现的事,难以置信的事,通常是“不可能的事”,居然成真。只要你有可取之处,生活就是某种听凭你主宰的东西。生活轻易就会向智力与努力,或者将二者结合的某种比例缴械投降。

当一个成功的文人看起来是件挺浪漫的事——你永远也不会像电影明星那么出名,但是你的名望可能会更持久——你永远也不会像那种在政治或者宗教上怀有强烈信念的人那样呼风唤雨,但是你无疑会更独立。当然,干这一行你永远都不会满足——不过拿我来说,除此之外再不愿意选别的了。

▲ 《午夜巴黎(Midnight in Paris)》(2011)电影截图,图为抖森饰演的菲茨杰拉德

二十年代已然消逝,而我自己二十多岁的那段时光消逝得更早一些,随之而来的是我青少年时代的两大遗憾——一是个子没有高大到(或者说技术没有好到)能在大学里打橄榄球,二是没能在战争时期远赴海外——终于凝固成孩提时承载英雄主义假想的白日梦,这些梦美好得足以让人在烦躁不安的夜里安枕入眠。人生的重大问题似乎已一一解决,既然解决这些问题的过程是如此艰辛,那人也就累得无法思考更高远的问题了。

人生,十年前的人生,大体上是件私事。

我必须在“努力无用”和“务必奋斗”这两种感觉之间保持平衡;明明相信失败在所难免,却又决心非“成功”不可——不仅如此,还有往昔的不散阴魂与未来的高远憧憬之间的矛盾。假如我做到这点需要经历那些司空见惯的烦恼——家里的,职业的,个人的——那么“自我”就会像一支箭一样,不停地从虚无射向虚无,这股力量是如此之大,唯有重力才能让它最终落地。

十七年来——其中有一年是故意虚掷光阴、游手好闲的——事情一直就是这样,接手一项新任务只是为了把美好的希望寄托在明天。我也活得举步维艰,然而:“到了四十九岁一切都会好,”我说,“我就指望这个啦。对于像我这样过日子的人而言,你能要求的也就只有这个了。”

——于是,距离四十九岁还有十年光景,我突然意识到,我已经过早地崩溃了。

▲电影《天才捕手》(2016)中酗酒的菲茨杰拉德,由盖·皮尔斯(右)饰演

02

“太多的怒火,太多的泪水了。”

如今人的崩溃方式多种多样——头脑会崩溃——在这种情况下,你的决断能力会被别人夺走!身体会崩溃,此时人只能屈从于白色的医院世界;或者神经会崩溃。威廉·西布鲁克在他那本冷酷无情的书里,用某种傲气的电影结尾式的语调,讲述他是怎么会沦落成政府救济对象的。他之所以酗酒成性或者说与酒精扯上瓜葛,是因为他的神经系统衰竭了。尽管笔者并不贪杯——近六个月连一杯啤酒都没尝过——但我的神经反射系统也在失控——太多的怒火,太多的泪水了。

非但如此,回到我的论点——人生之烦扰有多种花样,等察觉到自己已经崩溃,就不是单凭一次打击造成的,那是一种缓期执行。

不久前,我坐在一位出色的医生的办公室里,聆听一道庄严的判决。之前,怀着某种——现在回忆起来似乎是某种镇定,我唠唠叨叨地谈起我在当时居住的那座城市里要处理多少事务,我并不怎么在意,也不怎么考虑有多少活儿还没干,要在这头那头担负多少责任——就像书里那些人一样;我本人有良好的保障,可是不管怎么说,对于我手头的大部分事情,我都只能勉强应付,即便在经营我的天分时也是如此。

但是,突然间我冒出一个强烈的直觉,我得一个人呆着。我再也不想见谁谁谁了。我这辈子实在是见了太多人啦——我在社交方面水准一般,但我有个很不一般的倾向:老是想让我自己、我的观念、我的命运跟那些我所结识的来自各个阶层的人保持一致。我总是在拯救或被拯救——单单一个上午的时间,我就能体会威灵顿在滑铁卢桥上的那番心潮起伏。我所生活的那个世界,既有莫名其妙的敌意,也有不离不弃的朋友和拥趸。

然而,现在我就是想彻底孤独,所以安排了某种隔绝措施,避开日常关注。

▲ 菲茨杰拉德手稿

这并非郁郁寡欢的时光。我到别处去,那里人少。我发现我情绪很好,身体疲劳。我到哪里都能躺下,而且很高兴有时候一天睡觉加打盹统共能有二十个钟头,在间歇时我努力让自己决不思考——而是列单——列出单子再撕碎,几百张单子:骑兵领袖,橄榄球选手,城市名称,流行歌曲,棒球投手,快乐时光,嗜好,住过的房子,退伍后穿过几套正装几双鞋子(我没算上在索伦托买的那件缩水的,也没算那些多年来我一直随身携带但从来不穿的帆布鞋、礼服衬衫和领结,因为帆布鞋泛潮,表面发花,衬衫和领结上的浆粉发霉泛黄)。还一一列出我喜欢过的女人,列出有多少次,我被那些从来没有在人格或能力上胜过我的人故意冷落。

——然后,突然间,出人意料地,我感觉好点了。

——一听到新闻,我又像一个旧盘子那般碎裂。

这就是这个故事真正的结局。

究竟该怎么办?

这个问题只能搁置在昔日所谓的“时间的子宫”中。只消说明一点:我孤零零地抱着枕头过了约莫一个钟头,渐渐意识到这两年我一直都在榨取那些并不属于我的资源,我一直在将自己的身心完完全全地抵押出去。相形之下,生活回赠我的小礼物又是什么呢?——一度,我曾为了追求并相信我始终能够独立自主而深感自豪。

我发觉,在这两年里,为了留住某些东西——一份内心的宁静,也许是,也许不是——我已经对所有我曾喜爱的东西敬而远之——从早晨刷牙到晚餐会友,其间的每一个行动都成了一桩费劲的事。我发觉我已经有好久不曾喜欢过什么人什么东西了,只是跟着别人老气横秋装腔作势地“喜欢”。我发觉即便是我对至亲的爱,如今也成了一种“试图去爱”的努力,至于那些本来就不太热络的关系——一位编辑,一个烟草商,一个朋友的孩子,只不过是鉴于前情往事,我记得我“应该”去应付的人而已。就在同一个月里,诸如收音机里的声音、杂志上的广告、火车的嘶鸣、乡间的死寂统统让我心烦——我看不起人们温和心软,我动不动(尽管是暗地里)就想吵架,蛮不讲理——憎恨夜晚,因为晚上我睡不着,也憎恨白天,因为白天之后就是晚上。

如今我睡在壁炉边,因为我知道,我越是早点精疲力竭,即便只是有点儿累,那个幸福的做噩梦的时刻就会越早到来,噩梦就像是一种宣泄,能让我更好地迎接新的一天。

▲ 《了不起的盖茨比(The Great Gatsby)》(2013)电影截图

03

“崩溃的真正标志是不近人情、萎靡不振。”

有那么一些地方,一些面孔是我乐意看见的。

如同大多数中西部人一样,我只有一丁点种族偏见——我总是偷偷地觊觎着那些可爱的斯堪的纳维亚金发女郎,她们坐在圣保罗饭店门廊上,但她们的抛头露面不够节制有效,进不了所谓的社交界。她们太正派,当不了勾人的小妞,她们离乡背井、到这片阳光底下来讨生活,这举动也太仓促,不过,我总记得要绕过几个街区,只为了瞥一眼那亮闪闪的头发——领略一个我永远都不会结识的女孩带来的光彩照人的、撼人心魄的魅力。这话题挺都市化的,引不起多少人的兴趣。

而且有点离题——先前说到的事实是:在近来这些日子里,我无法忍受看到凯尔特人、英格兰人、政治家、陌生人、弗吉尼亚人、黑人(浅黑深黑都一样)、猎人,或者店员、广义上的“中间人”,外加所有的作家(我小心翼翼地避开作家们,因为他们有别人干不了的绝活,能让麻烦永垂不朽)——所有被冠以某某阶层头衔的某某阶层,以及某某阶层里的大部分成员……

为了好歹有个依靠,我喜欢上了医生、约莫十三岁以下的小姑娘和教养良好、约莫八岁以上的男孩子。我只能和这区区几类人和谐而愉悦地相处。我忘了补充一句,我也喜欢老头儿——七十岁以上、脸庞看起来饱经风霜的老头。我喜欢银幕上凯瑟琳·赫本的脸,无论别人怎么议论她的装腔作势,还喜欢米丽娅姆·霍普金斯的脸,也喜欢那些一年只见一回、往日身影能出没在我记忆里的老朋友。

▲电影《午夜巴黎》(2011)剧照

一切都那么不近人情、萎靡不振,不是吗?可是,崩溃的真正标志,孩子们,就是这样的。

这可不是一幅美丽的画。它难免会给人嵌进画框,运到各处去展览给各色评论家过眼。其中有一位,我只能这样描述:她活着就是为了让别人的生活看起来像死了一样——甚至这一回,当她作为那种通常难以打动别人的“职业安慰家”角色出现时,情况也是如此。

虽然这个故事已经结束,但请允许我再添上一段我们俩之间的对话,权当某种后记吧:

▲ 泽尔达与菲茨杰拉德

接着,她说起她自己的旧创伤,在她的叙述中,她的创伤似乎比我的更痛苦,她讲了自己是如何遭遇创伤,又是如何被它们压倒,如何战而胜之。

她的话激起了我的某种反应,但我头脑迟钝,而且与此同时,我突然想到,在所有的自然力中,生命活力是无法传递的。

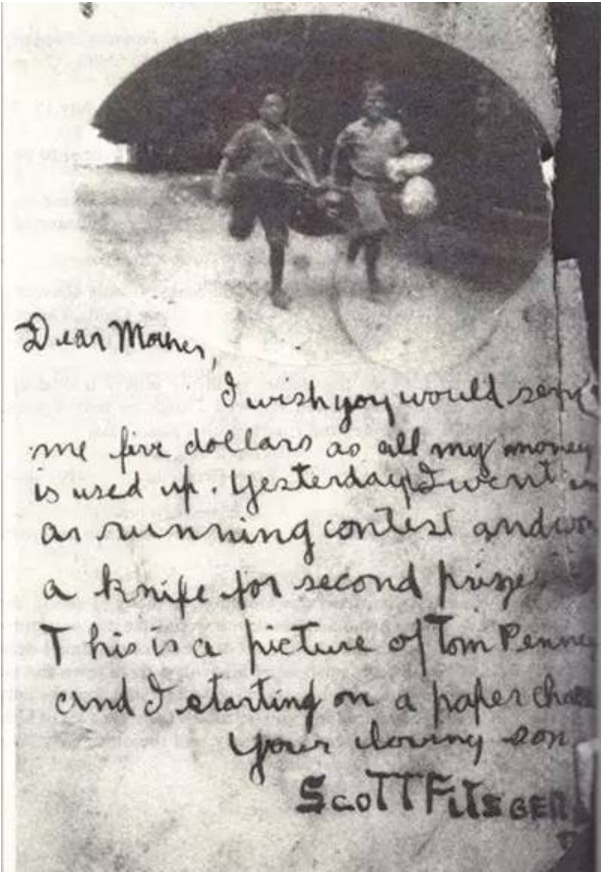

▲1935年11月,为了避寒,菲茨杰拉德从巴尔的摩一径去了北卡罗来纳州的亨德森维尔。在这里他创作了《崩溃》(The Crack-Up)。在《崩溃》系列中,菲茨杰拉德剖析了他的“情感破产”,描写了一个作家由于对身边的人和事不再像过去那样感于心,发于情而才思枯竭。颇具反讽意味的是,作家在描写这种无力感时却是妙笔生花。

在那些你毫不费劲就能拥有充沛活力的岁月里,你总想把这些活力分发给别人——却总是无功而返;将这些比喻进一步嫁接,则活力这玩意是永远不能“拿来”的。你要么拥有它,要么就没有,这就跟健康啦,棕色的眼睛啦或者荣誉啦一条男中音嗓子啦,没什么两样。

我也许可以问她讨点活力,漂漂亮亮地包装一下,准备带回家好好烹调、慢慢消化,可我根本不可能得到它——即便我端着自怜自哀的罐头等上一千个小时,也无济于事。我只能从她门前走开,小心翼翼地把我自个儿像碎裂的陶器一般捧起来,走进那个悲苦的世界,在那里,我能就地取材,给自己造个家——离开她之后,我对自己引用了这句话: