自由就是对生命的关爱(节选)

当纯粹的精神与灵魂已经将自己与身体和日常生活剥离开来,成为只能进行抽象的分析和对权力欲望的僵死追求,从而导致人性的整体堕落时,终于在19世纪,经过唯意志论者和生命哲学家的激烈批判,从哲学和人性的高度,终于使得倍受压抑、凌辱、残害和欺骗从而麻木不仁的身体在少数人那里率先觉醒,继而到了20世纪,在法国新尼采主义者那振聋发聩的有关“解放身体”的呐喊声中,推动人类进入肉体和灵魂、身体和精神辩证统一,并真正进入显示人的自然性和肉体性的新时代。在这个时代,萨特不仅身体力行地推动了人类对身体的性质和价值的认识,也以自己的婚姻实践树立了一种新的性爱观。比如他和西蒙·波伏瓦的性爱关系,从一见钟情到相敬如宾、白头偕老、相伴终生,其间50多年,既未登记结婚、举行婚礼、组建正式家庭,同时能够各自保持情感和性爱上的自由开放,甚至两度实践惊世骇俗的“三人家庭”。这实质上证明萨特正是在利用自己的生命经历和生活实践来试图摧毁以往陈腐的婚姻观、家庭观、性爱观和道德观。他要把人变成纯粹的灵和肉,把爱情变成赤裸裸的情和爱,以消除身体和灵魂的分离,情感和性爱的分离,避免精神的自欺。为此,萨特不仅一直都是生活在好几个女人之中,而且非常重视培养与女人之间的丰富感情。这正如他自己所言:“我与女人的关系一直很好,因为狭义的性关系更容易使主观和客观一起被给予。与一个女人的关系,即便你不和她睡觉,也比与一个男人的关系要丰富。如果你和她睡过觉,或者你本可以这么做,那么你与她的关系就更丰富了。首先有一种语汇,不是语言,而是手的语汇,面部的表情的语汇。我且不说狭义的性语汇。至于语言本身,当你在一种爱情关系里使用它的时候,它便发自内心最深处,发自性器官。人们与女人在一起的时候,便把他们自己整个儿都交出来了。”[23]

那么萨特究竟为什么十分关注人的性和爱呢?当然在于这两样东西,说到底也是一样东西,是一切生命,特别是人类生命最本质的属性、最高级的存在。无视这两样东西,只抽象地或理性地谈论人性,那是纯粹的空谈。人类的一切文明、一切文化和全部历史,以及人本身都是来自人类特有的爱和性。没有哪种高级动物拥有人类如此复杂、持久、坚韧、朦胧、暧昧、深不可测和几乎要耗费全部生命能量的爱和性。然而,对于萨特来说,既有理论上对于以前生命哲学家、唯意志论者、弗洛伊德主义等学说、观点的继承,也有他特殊的人生经历和自幼就培养起来的特殊的生命激情。这种生命激情就表现为他对个体的人、具体的人,以及人的身体、性和爱的特别兴趣。他说,“我的热情就是去理解人们”,就是去爱他人。而爱和热情都是来自我的身体。身体既是我的存在的物质基础,也是我和他人进行交往的主体和载体。而在交往中,性和爱则是人与人之间的一种无需任何中介的直接关系。其中包含着人际关系中的一种最基本的类型:冲突与共在。因为在人与人之间的相处中或共在中,“一切对我有价值的,也都对他人有价值。”所以爱或两性关系,或人对异性的追求,说到底都是相互冲突的表征,都是一种欲占有他人的从而要求合二为一的努力,一种要求克服与他人相互冲突的努力,其中包含着欲实现爱情和满足性欲两种生命的本能与冲动。

当然,爱情并不意味着肉体的占有,爱的最高目的是爱和被爱,这就意味着爱和被爱的双方都必须是自由的或者说是自觉自愿的,都必须是互为主体和对象,而不能把双方的爱变成一种强制,把被爱者变成一种物化的对象。因为这种爱实质上就像暴君对臣民的奴役一样,是和被爱对象根本对立的。暴君不在乎爱,他只满足于占有和肆虐,而在爱情中,任何奴役行为的出现都是对爱情本身的践踏和扼杀。他说:“若被爱者被改造成自动木偶,那爱者就处于孤立之中。于是恋爱者不想向人们占有一个物件那样占有被爱者。他乞求一种特殊类型的化归己有。他想占有一个作为自由的自由。”[24]

因此萨特的爱情观显然具有一种爱情至上主义的倾向,甚至赞美古希腊哲学家恩培多克勒所提出的“爱是万物统一的原则”,认为能使万物亲和的爱也能够扎根在人体中,使人具有爱的思想,做着和睦的工作;使爱能够像阳光一样,热烈地温暖着对方,同时又给对方以充分的自由。因此仅就爱的存在就证明“人是不可能孤立地存在的”,他必须与他人共在,体现出人的本质就是为他的存在。孤独者注定要陷于生存危机,这也就意味着孤独者只有变成一个介入社会的人,才能真正地领悟到人作为他人存在的重要性;才能真正地意识到,一个人是无法孤立地存在的。他只有在对象的映照下才能够确认自己的存在;只有在他人的关系中才能够使自己的存在显现出来;只有通过他人才能够证明自己存在的价值。

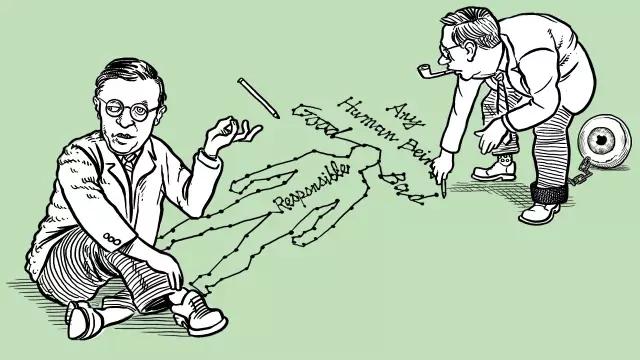

不过,这样一来也就必然使人处在相互注视、相互暴露、相互矛盾和相互冲突中。这表现在现实生活中,人们相互之间争权夺利、尔虞我诈、互相折磨、互相利用,或是彼此拆台,把自己的成功和幸福建立在别人的失败和痛苦之上。由此形成“他人就是地狱”的悲观主义人生观。但是这并不表明人们在任何时候都是相互敌视,互不合作,彼此像狼一样凶神恶煞地相互撕咬,从而表现为一种极端地冲突和对立,因为相互间的冲突和对立也辩证地包含着关联和统一。比如普遍存在于人们相互间的爱慕、欣赏、赞美、友谊、信任与协作也是相互遭遇和冲突的结果。这种冲突和协作、对立与统一也正好反映是源自人的存在结构,源自人的精神和肉体整体化形式;从而证明人既是一种个体性的存在,也是一种社会性的存在。以致,在谈论人的自由的时候,既不能否定个体人的自由、人的权利,也不能否定人之自由和权利的社会性,完全陷入个人主义和绝对自由主义或无政府主义。而且要足够地重视:正是人们相互间存在的共在关系,塑造了自己,培养了自己和发现了自己。否则“自我”就永远不可能变成“我们”,“个体”就永远不可能结合成“整体”,将主体变成客体,将自我变成对象。当然也就不会有关爱、责任、义务、正义,以及由此产生的公平与美德。

由此,萨特强烈反对20世纪政治家群体的行为和实践,认为那是一个道德上可悲的群体和可悲的时代,应该受到人们的普遍谴责;认为不论是纳粹主义,还是法国左派宣传的马克思主义的教条或极权主义所主张的都是一种犬儒主义或奴隶主义,它们所散发出的都是一种臭肉般的、令人恶心的气味。由此,他主张人的存在必须体现在身体所投入的社会行动上,并坚持终生而乐此不疲。几乎是哪里有独裁者对人的自由侵害,有统治阶级造成的不公,有反人道的行径,有反种族的罪恶,哪里就有萨特的抗议和踪影。他认为这是一个存在主义者应当担负起的捍卫自由的责任,维护社会正义和公德的职责。为此,他说,人活着就应该行动,而且应该参加直接的行动。尤其是一个人要想“阻止一场人民运动蜕变为暴政的话,就首先应该参加他们的战斗;如果想试图改变一些东西,道德应该接受许多东西”。任何人如果只想坚持抽象的原则,直接达到抽象的自由,结果只能是事与愿违,因为人生就是战斗。特别是一切具体的自由,本质上都是对限制的挑战,对暴力的反抗,都是一种不屈不挠的斗争。这是存在主义的、也是人道主义的生命观、价值观和道德观。