请在A和B中选择你更愿意过的生活:

请在A和B中为你的朋友选择一种生活:

重视并追求良好的教育是关于追求的社会叙事。因为有关教育的权威研究都涉及多年制的学校教育和入学资格,所以本章讨论的“教育”是指在学校里的正式学习。这样的定义可能有点儿狭隘,但如果把“学校”的范围扩大到整个社会,那就很难收集数据了。

如今,人们拥有的教育资源比以往任何时候都要好。1945年全世界大约有500所大学,而现在有超过10000所大学。在我读大学的20世纪80年代末,只有约1/7的英国人上过大学,而现在几乎是1/2。美国人口普查局的数据表明,现在约1/3的美国人拥有四年制大学学位。很多人认为这是好事。基础教育确实能带来幸福,但从“适可而止”的理念来看,其效果仍然值得怀疑。

是否学历越高越幸福

从经济回报上看,大学毕业生比没有上大学的人在整个职业生涯中平均能多挣约20万英镑。这一差距在过去的几十年里不断扩大。具体差距主要受专业、学校和成绩的影响,尤其是专业。总之,约5万英镑的教育费用还是值得的,毕竟工作以后能赚回来,而且工资还决定了毕业生的还款率。(与信用卡等无担保债务相比,学生贷款更像是一种所得税。)

教育不仅是对未来的投资,也是消费收益或消费成本。换句话说,教育本身既可以让人感觉良好,也可能让人觉得更糟糕。我上大学完全是因为我觉得这很有趣,特别是与每天需要早起的工作比起来。我当时选学校时只选有特定校园的学校,感觉会比较酷,还有那些距离伦敦至少有150英里的学校,这样父母就不会随时来找我。最后我选择了斯望西大学,度过了愉快的大学时光。但如果我当时觉得上大学比工作更糟糕的话,那我肯定不会上。

并不是每个人的大学时光都很美好。实际上,在牛津大学这样的顶尖大学里上学是极具挑战性的。牛津大学学生会最新的一项调查显示,2/3的学生曾因睡眠不足而缺课。有人说是开派对导致的,但44%的学生表示他们在大部分时间甚至每时每刻都感到有压力。剑桥大学的情况也不容乐观。2014年,剑桥大学英语专业的学生中有40%被诊断患有抑郁症。如果你从牛津大学、剑桥大学毕业后找到一份理想的工作,那一切都是值得的,但你得冒着心理健康受损的风险,这实在不值得提倡。

把所有问题都归咎于顶尖大学是不厚道的。这些学生可能刚进入校园的时候压力就比较大。我在伦敦政治经济学院遇到的很多学生都承受着巨大的压力,希望表现优秀。这些压力一部分来源于自己,但很大一部分来源于父母,他们在孩子身上投入了很多,对他们有着很高的期望。学生和父母被“教育成就人生”的社会叙事冲昏了头脑,以至于忽略了教育本身的价值。讽刺的是,这可能会适得其反,因为高压会产生负面影响。

把大学当作对未来幸福的投资值得吗?就像我们判断“幸福”一样,人们所理解的教育对人的影响大多来源于对自己生活的评估。但这绝不是衡量幸福的唯一标准,因为它受到了我们该如何生活的社会叙事的影响,并不是我们真实的生活体验。各种研究之间存在很多差异,但总体而言,教育对生活满意度的直接影响虽然很小,但很关键。然而,由于教育对决定生活满意度的其他决定因素(如收入)产生了积极影响,所以其总体影响力有所增加。

我和凯特·拉凡、阿莉娜·维利亚斯研究了生活最悲惨的1%人口(来自英国国家统计局的数据),我们发现,考完A-levels(英国高考)之后是否继续接受教育基本对这1%人口的命运没有影响,但女孩接受基础教育确实能改变命运。这1%中的女性有1/3没有上过大学,而剩下99%中的女性只有4%没上过大学。而教育对男性的影响要小很多。

一项研究分析了英国家庭状况调查的数据,将样本根据人们的生活满意度分成不同组。结果显示,教育对生活满意度较低的人有积极影响,而对生活满意度较高的人有消极影响。如果你对自己的命运不满意,那么教育可能是你飞离痛苦的翅膀;但如果你对生活非常满意,那么教育可能会对你的生活起到反作用。

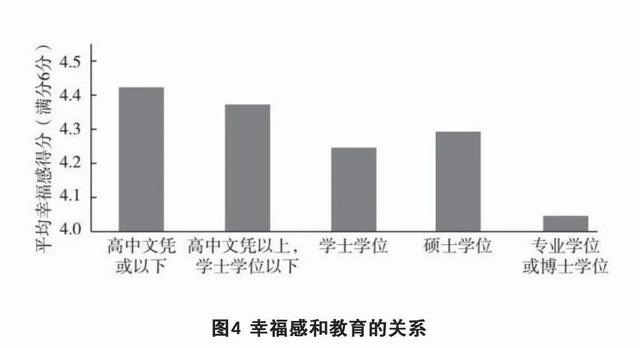

我们最终关心的是教育在帮助人们逃离痛苦的同时是否真正给我们的生活带来了幸福和意义,可以参考美国人时间利用情况调查。图4显示了受教育程度和幸福感之间的关系。

总体上看,幸福感随着受教育程度的升高而下降。其中受教育程度较低的不同群体的幸福感都比较接近,并且比其他群体更幸福,拥有学士学位的群体比拥有专业学位或博士学位的群体更幸福。拥有专业学位或博士学位的群体是最不幸福的,他们的幸福感比受教育程度最低的群体还要低0.35个单位(量表为0~6)。

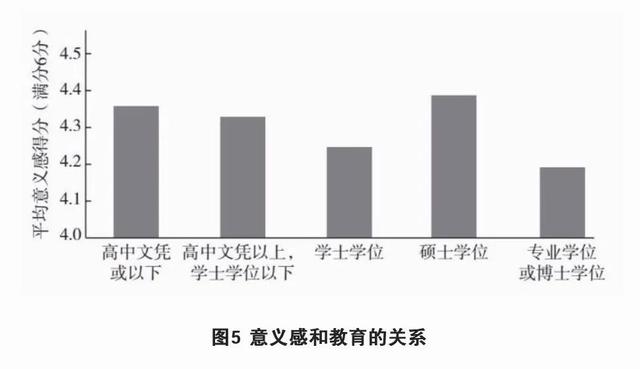

那么意义感呢?即使教育没有增加人们的幸福感,它也能让人感到充实、能丰富人们的体验吗?希腊哲学家亚里士多德认为答案是肯定的,他将智力活动与他提出的“幸福”相联系,提倡道德、善良和有意义的生活。但他可能会对下面的数据感到疑惑。

图5显示,意义感总体上随着受教育程度的提高而降低,尽管拥有硕士学位的人的表现要好一些。我对此想不通,有人想通了吗?

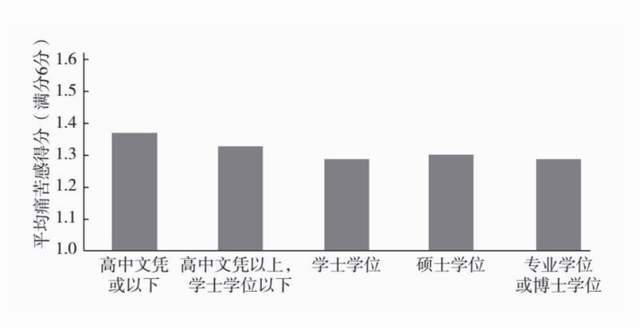

正如“富有”一章中所说,即便高收入没有增加人们的幸福感,至少也减少了痛苦。那教育也有同样的效果吗?从图6来看,似乎并没有。高等教育并没有很好地让人们免受痛苦。高中及以下学历的人痛苦程度最高,但并没有比其他群体高多少。

他人收入的增加会对我们造成负面影响,而关于相对受教育程度对幸福感影响的研究则较少。这说明教育中没有那么明显的社会比较,但已有证据还不足以证明这一点。

一项研究分析了来自英国、德国和澳大利亚的数据,结果发现,在根据地区、年份和年龄划分的不同参照组别中,生活满意度与受教育程度为负相关。也就是说,如果在你提升自身学历的同时,别人的受教育程度也有所提升,而且比你更高,那你还是不会对生活感到很满意。似乎一切都是相对的,至少在生活满意度方面是这样。

阶层跃迁

人们没有注意到幸福感与教育之间的紧密联系,可能是因为从教育中获益最多的工人阶级在受到高等教育后,就失去了他们原有的社会网络和身份认同。价值观在同一阶级中相似,在不同阶级间有别。如果有人想融入某一阶级,但又不符合其价值体系,那他可能会面临很大的困难。为了适应环境,经历了社会流动的人很可能会在攀爬社会阶梯的路上失去自我认同感。努力向上跃升还意味着他们对所处背景不满意,这催生了他们的耻辱感。

慈善家郎埃圳表示,当身边同学也获得同样的奖学金时,来自工人阶级的学生就更有可能继续接受教育。经济学家乔治·阿克洛夫也表示,社会网络和自己在其中的角色对学生来说是难以割舍的。这就解释了郎埃圳的说法,因为他们可以继续与身边的同学保持相同的行为和价值观。

定性研究表明,社会经济地位较低的学生在从高中过渡到大学时更加艰难。比如,一些关于来自低收入家庭的学生的个人报道和专访中都提到,他们在大学期间很难与他人保持一致的身份,经常会感到孤独和自卑。这些学生在大学中的归属感也较低。而在社会群体中的归属感对学习成绩和幸福感又至关重要。这就是为什么在获得同样奖学金的学生中,来自贫困家庭的学生不如富裕家庭的学生幸福,并且在学业成绩方面处于劣势。

根据社会支配理论,工人阶级价值观向中产阶级转变可能会威胁到大多数中产阶级。如果前者很容易跃升到后者,那么中产阶级特权的稳定性将受到威胁,这种向上流动的威胁给中产阶级提了个醒。因此,为了维护中产阶级的价值体系,高等院校就有理由在工人阶级的学生之间加深并强化疏离感。

通过遵守规则,工人阶级个人被同化进中产阶级群体,这样可以防止中产阶级的价值体系受到影响和挑战。接受中产阶级的价值观并遵循其行为方式,让社会认同“要成为知识分子,就必须言行都有知识分子的样子”。如果与之相悖,那么就有可能被拒绝或被排挤。难怪那些想要保持身份认同的工人阶级的大学生会觉得痛苦。所有这些看似微不足道的心理冲突逐渐累积,最后就成了让出身于工人阶级的学生惧怕大学的理由。

我现在的一位大学同事兼朋友的谈吐听起来好像具有优越的家庭教养,而让我震惊的是,他以前有很浓厚的北方口音。刚上大学时他因为口音而被导师和同学嘲笑,所以他努力改掉了。虽然他客观上成功了,但他仍然讨厌那种必须改变自己才能融入学术界的感觉。有的人可能除了没上大学之外在其他方面都跟我同事很像,但他们甚至会比他更幸福,尽管收入相对较少。

英国家庭状况调查进行的一项纵向研究也证实了工人阶级在阶级跃升的过程中会失去社会网络、价值观和身份认同。向上的阶层流动被发现与孤立感、敏感心理、心理健康问题以及较低的生活满意度有关。记者、学者和其他行业中的工人阶级也经常感觉自己是局外人。因此,我们就有必要注意,几乎所有关于社会流动影响的研究都聚焦于经济上的提升,却忽略了阶级跃升过程中被牺牲的幸福感。

阶层中的教育

现在来讨论一下不同社会阶层中的教育。如果我们的教育遵循科学的方法,那学校中应该采用的是协作互助的学习方法,这有利于提高成绩。然而,在英国和美国,各个阶段的教育都更鼓励竞争和独立学习。工人阶级的价值观更多是基于集体主义而非个人主义,因此可以说,低效的中产阶级价值体系的发展是以牺牲高效的工人阶级价值体系为代价的。

以耶鲁大学网站上的申请指南为例:“追求你内心所爱并用其来打动我们,做你自己。”这些话都强调了“脱颖而出”的能力。这些品质都与中产阶级的价值观和理念相符,但却对工人阶级不利,因为他们的价值观更侧重于团队合作。所以耶鲁大学可以考虑换一种说法,比如“请说出一件你与他人合作完成并令你感到骄傲的事情”,或者“请说出一次你发现某一社会问题并通过行动改变它的经历”。

美国的妮可·斯蒂芬斯和她的同事们研究了文化规范对大学的影响以及如何解决相关的问题。他们先对大学的管理层进行调查,让他们判断某些陈述与大学价值观的匹配程度。在这些陈述中,一些更侧重于独立,而另一些更侧重于互助。结果发现这些大学都更侧重于独立,而非互助。斯蒂芬斯在后续研究中还发现,与中产阶级学生相比,工人阶级学生更有可能被集体目标激励,这预示着他们也很难有突出的学业表现。

现在到了有趣的部分。研究人员先向不同私立大学的新生介绍了大学的教育理念和使命,或偏向个人主义,或强调集体主义,然后让他们填纵横字谜。在强调集体主义的大学里,中产阶级和工人阶级学生都表现得很好;在强调个人主义的大学里,中产阶级学生也做得很好,但是工人阶级学生填出来的字谜明显更少。

现在真正有趣的来了。斯蒂芬斯及其同事让学生们进行小组讨论,并观察他们的表现,也发现了类似的情况。在研究中,学生被随机分配到两个讨论组中。一组(背景组)的讨论内容关于学生阶级背景对大学经历的影响,例如,请列举你在学校遇到的一个困难以及你是如何解决的。另一组(普通组)的讨论与学生背景无关,例如,如何才能在你的阶级里取得成功。在期末考试上,背景组第一代学生的成绩高于普通组的第一代学生。对于父母上过大学的人来说,情况也没有什么不同。我们需要更多的重复实验来验证这些结论的可靠程度,但令人难以置信的是,如此小的干预可以产生如此大的影响。

这强烈表明,如果大学在教育理念和使命中更强调团结协作,工人阶级学生将会受益,而中产阶级学生也不会有所损失。我们的教育体系应该允许工人阶级的孩子表达自己的价值观,用自己的口音说话。这适用于所有年龄段的学生,而不仅仅是接受高等教育的成年人。

我们还需要警惕人们印象中的阶级差异,它还在刻板印象下被不断加深。也就是说,人们对一些阶级层面的思考和行为方式有些负面的印象,比如工人阶级学生智力较低。确实有研究表明,工人阶级学生在智力上的表现比中产阶级学生差,例如考试中的口头表达部分。然而,这种差异仅仅存在于学习任务上,而非智力能力诊断上。这种负面印象会导致阶级差异进一步扩大。英国最新的一项研究表明,学校里中产阶级学生和工人阶级学生(以享有学校免费餐食资格的学生为准)的学年成绩差异为27%。

值得庆幸的是,在我们自己的一些研究中,以“自我肯定型任务”的形式进行的简单干预有助于缩小这些差距。自我肯定能促使学生思考一些具有重要的个人价值的事情,从而减少刻板印象。我们从一所具有文化多样性的综合性中学里选了两组年龄为11~14岁的学生,该学校接受免费餐食的学生比例高于平均水平。第一组(自我肯定组)被要求写一篇作文,写下三个对自己很有价值的事情(例如家庭),并说明原因。第二组(对照组)也被要求写一篇作文,但是要写三个对他们来说不重要但对其他人很有价值的事。

之后我们评估了这些学生在该学年的三次数学测验中的表现,并且分析了其学年末的压力水平、受到刻板印象的影响情况、自我完整性和学业适应情况。结果发现,自我肯定型写作任务仅对工人阶级学生有帮助,显著提高了他们的数学成绩,在一年内将两组的成绩差距缩小了50%,且使学年末压力水平显著下降。因此,仅仅是让学生表达对他们重要的价值观,就可以有效地提高工人阶级学生的表现并减轻其压力。

教育造福社会

除个人利益(和成本)之外,受过良好教育的劳动力也能赚得更多、贡献更多税收、更具生产力、创造新的就业机会并推动经济增长。我们相信更多的教育对社会是有益的。伦敦政治经济学院最近的一项研究在分析了1950—2010年78个国家1500个地区的15000所大学的分布情况后发现,一个地区的大学数量与未来人均GDP的增长之间存在强烈的正相关关系。如果某地区的大学数量增加一倍,那么该地区未来人均GDP将增长4%,全国GDP将增长0.5%。这种区域性增长跟学生人数增加有关,他们会刺激地区消费。而且大学教育还有正面溢出效应:为公司提供高技术人才以提高其生产力,通过科研推动创新(根据专利注册数量可知)。

大学还可以带来其他好处。最明显的就是,随着整体受教育程度的提高,入室盗窃、偷窃和刑事损害等犯罪行为大量减少。大学中的国际学生也能让人体验到多元和差异,从而鼓励新思想并减少偏见和歧视。

当然,我们并不知道将同样的资源投入到其他方面会不会有更好的效果,例如补贴教师、护士等职业培训。艾莉森·沃尔夫提出了一个有说服力的观点:大学为学生贴上了一个“聪明人”的标签。所以,毕业生能赚更多的钱不一定是因为他们的工作效率更高,可能只是因为他们证明了自己能通过考试。这么说并不是没有依据,近1/3的毕业生表示他们的工作不需要拿到学位也可以做。

虽然大学教育确实对各方面的增长有利,但这些增长是否真的对人有利呢?我们太过于关注有关经济增长和教育的叙事,而忽略了它们不利的一面,包括环境破坏、企业腐败和逃税、白领犯罪的增加。温室气体排放是追求经济增长的必然结果,在某种程度上,高等教育的负面影响助长了温室气体排放。如果大学教育确实带来了增长,我们不能想当然地认为这些都是有益的增长,尤其是在美国、英国这样的发达国家。至少,必须考虑其造成的环境破坏。正如戴维·皮林所言:“无穷无尽的扩张只有在经济学中才被看成是好事,而在生物学中,它被称为‘癌症’。”

小结

受教育程度与幸福感的联系微乎其微。正如对待许多其他问题一样,我们必须要小心因果关系,受教育程度最高的人有可能从一开始就不快乐。这种不快乐甚至可能导致他们通过教育来寻求某种形式的认可,如果没有这种认可,他们可能感觉更糟糕。财富和成功亦是如此,但就像对待其他有关“追求”的叙事一样,我们至少可以看看“适可而止”对于教育是否也有积极影响。

总的来说,在“适可而止”的教育体系下,政府会在幼儿教育上投入更多。而让人遗憾的是,英国目前在高等教育上的投入是在五岁以下幼儿教育上的投入的两倍。来自工人阶级的孩子在上学之前就明显表现出比中产阶级同龄人更低的认知发展水平。早期干预是由詹姆斯·赫克曼首先提出并建立的著名理论,其效果显著,尽管随着跟踪调查时间的推移也有所减弱(赫克曼本人也这么认为),但早期干预确实消除了社会阶层之间存在的部分教育不公平。虽然英国对幼儿园到高中阶段的人均教育投入确实高于大学阶段(2000年的情况竟然恰恰相反),但按实际价值计算,过去十年中,英国在校学生人均教育支出却一直停滞不前。

我们需要打破“教育是通向美好生活的唯一道路”的观念——这主要是由拥有大学学位且认为没有就不能活的人宣扬的。我们需要合理地考虑没上过大学的人,而非过多地为上大学的人投入。出于效率和公平的原因,我们需要将重点和资源转向继续教育,比如以职业培训和师徒结对的形式为希望从事特定职业(如会计和工程)的人提供机会。有趣的是,很多青少年更愿意去职业学校,但他们的父母却很希望他们上大学。人们认为,16岁后不将你送入大学继续接受教育是一种耻辱,削减继续教育的开支也是如此。

脱贫的真正途径是向数百万的护理人员、助教、清洁工和劳动者支付能够养家糊口的工资,并且根据他们对社会的影响和价值,为他们提供应有的社会地位。这些都是未来经济增长最依赖的职业,但因为人们对毕业生所从事的工作过于痴迷,所以其报酬过低且被社会低估。或者说,现在的工作要求至少是大学毕业生。

总体而言,大学教育确实产生了明显的社会效益,但还不至于像大家口中所说的那样“有百利而无一害”。通过促进社会发展、公民参与等方面的创新,重新设计大、中、小学教育体系,完全有可能以更低的公共成本产生类似的效益,而个人的钱包和银行账户也能少一些不必要的支出。

我们的教育体系还有很多需要改进的地方,比如让它更能接受不同的文化和学习方式。在现行的教育系统中,工人阶级的白人男孩尤其会感到被疏离,被强迫接受中产阶级的价值观和行为模式。这非常不公平,也十分低效,甚至根本没必要这样做。我们必须给予接受高等教育的人不同的经历,为没接受高等教育的人创造更好的叙事。但与此同时,我们需要知道教育应该在何时“适可而止”,尤其是在关乎幸福方面。毕竟生活在痛苦中并不是什么好事,也不是明智的选择。