本文由综合整理,部分内容来自网络相关文章。

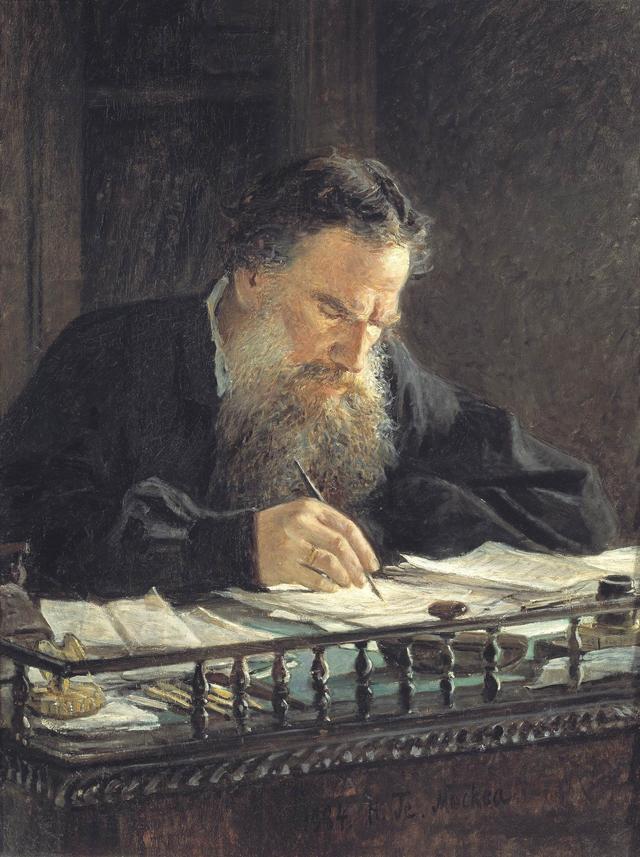

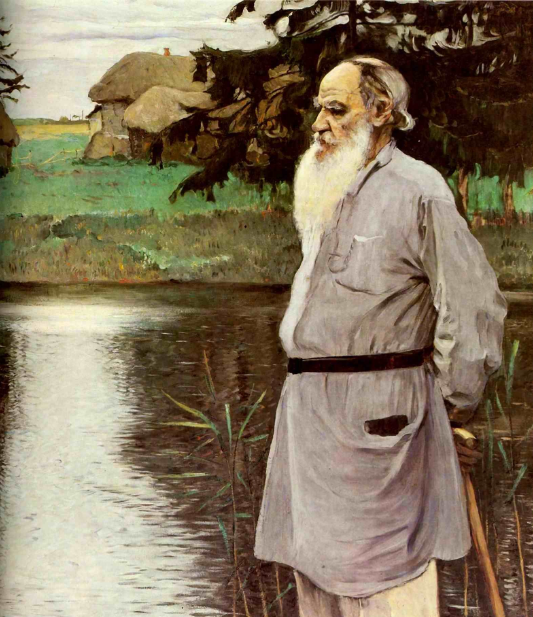

提到列夫·托尔斯泰,我们都知道他是俄罗斯享誉世界的大文豪,即使你没读过他的《战争与和平》《安娜·卡列宁娜》《复活》等鸿篇巨制,起码也有所耳闻。相比之下,他的中短篇小说没有那么知名,但仍然是世界文学瑰宝,尤其是他的中篇《伊凡·伊里奇之死》,被认为是人类文学上描写死亡的巅峰之作,连“短篇小说之王”、法国作家莫泊桑读后也深深折服:“我看到,我的全部创作活动都算不上什么,我的整整十卷作品分文不值。”

无论文学、医学、心理学、死亡关怀等角度,似乎都不足以说明这个中篇小说的伟大,它就像一面镜子,反射出托尔斯泰式的哲学思考:我为什么而活?生命的目的是什么?生命去往何方?如果死亡终将带走一切,那有什么东西能超越死亡,使我的生命具有永恒意义?

《伊凡·伊里奇之死》描写的是伊凡·伊里奇从生病到死去这一段时间里所经历的一切,重点描述了他在肉体病痛和精神困惑的双重袭击下的挣扎和反思。作者使用现实主义手法,通过对主人公具体言行的描述,形象而深刻地刻画出濒死者内心的感受,写出了人肉体毁灭与灵魂觉醒共同发生的情形,揭示了人类在生死问题的一些普遍表现,读来给人震撼。

01

生病前的伊凡·伊里奇

一听到伊凡·伊里奇的死讯,办公室里在座的人首先想到的就是,他一死对他们本人和亲友在职位调动和升迁上有什么影响。

……每个人都暗自庆幸:“还好,死的是他,不是我。”

“三天三夜极度的痛苦,然后死去。这种情况也可能随时落到我的头上,”他想,刹那间感到毛骨悚然。但是,他自己也不知道怎的,一种常有的想法很快就使他镇静下来,“这种事只有伊凡伊里奇会碰上,我可绝不会碰上。”

丧失礼拜开始了:又是蜡烛,又是呻吟,又是神香,又是眼泪,又是啜泣。

伊凡伊里奇不像老大那样冷淡古板,也不像老三那样放荡不羁。它介于他们之间:聪明、机灵、乐观、文雅。他在法学院里就显示了后来终生具有的特点:能干、乐观、厚道、随和,但又能严格履行自认为应尽的职责。他从小不会巴结拍马,成年后还是不善于阿谀奉承,但从青年时代起就像飞蛾扑火那样追随上层人士,模仿他们的一举一动,接受他们的人生观,并同他们交朋友。

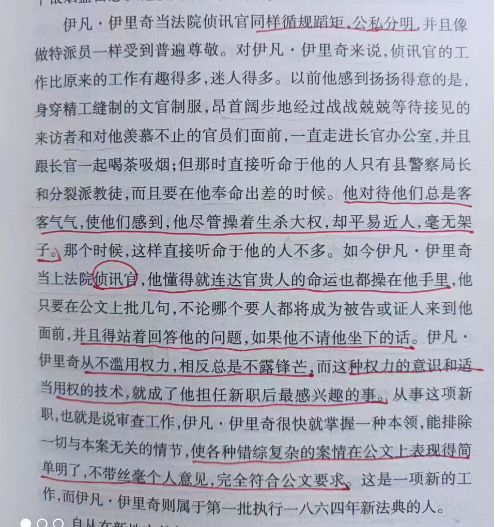

伊凡伊里奇奉公守法,兢兢业业,生活得欢快而又不是体统。

伊凡伊里奇并没有明确想到要结婚,但既然人家姑娘真的爱上了他,他就问自己:“是啊,那么何不就结婚呢?”……伊凡伊里奇结婚是出于双重考虑:娶这样一位妻子是幸福的,而达官贵人们又都赞成这门亲事。

伊凡伊里奇认为妻子完全出于任性破坏快乐体面的生活,莫名其妙地动辄猜疑,要求他更加体贴她。不论什么事她都横加挑剔,动不动对他大吵大闹。

伊凡伊里奇借口公务繁忙来对付妻子,他发现这种方法很有效,因此常常用它来保卫自己的独立天地。

妻子的脾气越来越暴躁,要求越来越苛刻,伊凡伊里奇也越来越把生活的重心转移到公务上。他更加喜爱官职,醉心功名。

他们在爱情的小岛上临时停泊一下,不久又会掉进互相敌视的汪洋大海,彼此冷若冰霜。

他的目标就是尽量摆脱家庭生活的烦恼,而表面上又要装得若无其事,保持体面。

总之,伊凡伊里奇的生活过得合乎他的愿望:快乐而体面。

其实,房子的摆设无非显示那种不太富裕、却一味模仿富裕人家的小康之家的派头,千篇一律地尽是花缎、红木家具、盆花、地毯、古铜器、发亮铜器,等等。一定阶级的人总是拿这些东西表示他们一定的身份。

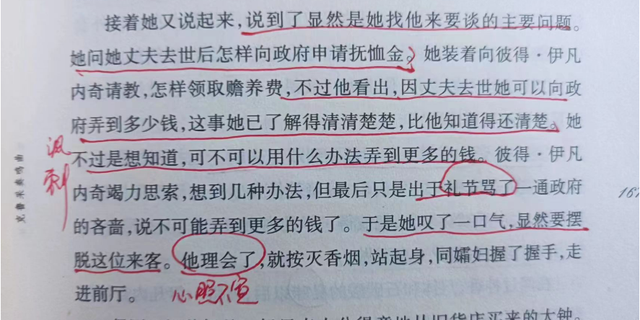

分清法律和人情,这种本领伊凡伊里奇已经达到登峰造极的地步,而且凭着天赋的才能和长期的经验,他有时故意把法律和人情混淆起来。他之所以敢这样做,那是因为他自信总有能力划清两者的界限,如果需要的话。

身居要职的乐趣在于自尊心的满足,社会活动的乐趣在于虚荣心的满足,但伊凡伊里奇真正的乐趣却在于打牌。

02

生病后的伊凡伊里奇

家里人个个身体健康。只有伊凡伊里奇有时说,他嘴里有一种怪味,左腹有点不舒服,但不能说有病。

他乘车去了。一切都不出他所料,一切都照章办事。又是等待,又是医生装出一副煞有介事的样子——这样子他是很熟悉的,就跟他自己在法庭上一样——又是叩诊,又是听诊,又是各种不问也知道的多余问题,又是那种威风禀禀的神气,仿佛在说:“你一旦落到我手里,就得听我摆布。我知道该怎么办,对付每个病人都是这样。”一切都同法庭上一样。医生对待他的神气,就如他在法庭上对待被告那样。

现在他最关心的是疾病和健康。人家一谈到病人、死亡、复原,特别是谈到跟他相似的病,他表面上装作镇定,其实全神贯注地听着,有时提些问题,把听到的情况同自己的病作比较。

在这样的生死边缘上,他只能独自默默地忍受,没有一个人了解他,没有一个人可怜他。

是啊,有过生命,可现在它在溜走,而我又留不住它。……他们玩得可乐了。他们若无其事,可他们有朝一日也要死的。都是傻瓜!我先死,他们后死,都免不了一死。

伊凡伊里奇看到自己快死了,经常处于绝望之中。

他试图用原来的一套思路来对抗死的念头。但奇怪得很,以前用这种办法可以抵挡和驱除死的念头如今却不行。有时他对自己说:“我还是去办公吧,我一向靠工作过活。”

伊凡伊里奇生病第三个月的情况怎样,很难说,因为病情是逐步发展的,不易察觉。但妻子也好,女儿也好,儿子也好,用人也好,朋友也好,医生也好,主要是他自己,都知道,大家唯一关心的事是,他的位置是不是快空出来,活着的人能不能解除由于他存在而招惹的麻烦,他自己是不是快摆脱痛苦。

伊凡伊里奇觉得最痛苦的事就是听谎言,听大家出于某种原因都相信的那个谎言:他只是病了,并不会死,只要安心治疗,一定会好的。他感到痛苦的是,大家都知道、他自己也知道他的病很严重,但大家都讳言真相而撒谎,还要迫使他自己一起撒谎。谎言,在他临死前夕散步的谎言,把他不久于人世这样严肃可怕的大事,缩小到访问、挂窗帘和晚餐吃黄鱼等小事。

说也奇怪,好多次当他们就他的情况编造谎言时,他差一点大声叫出来:“别再撒谎了,我快要死了。这事你们知道,我也知道,所以大家别再撒谎了。”但他从来没有勇气这样做。

他看到,谁也不可怜他,谁也不想了解他的真实情况。只有仆人盖拉西姆一人了解他,并且可怜他。

“我们大家都要死的。我为什么不能伺候您呢?”盖拉西姆说这话的意思就是,现在他不辞辛劳,因为伺候的是个垂死的人,希望将来有一朝一日轮到他的时候也有人伺候他。

他周围的这种谎言和他自己所作的谎言,比什么都厉害地毒害了他生命的最后日子。

早晨也好,晚上也好,星期五也好,星期日也好,反正都一样,反正没有区别:永远是一刻不停的难堪的疼痛,意识到生命正在无可奈何地消逝,但还没有完全消逝;那愈益逼近的可怕而又可恨的死,只有它才是真实的,其他一切都是假的。

“老是那个样子,老是那没完没了的白天和黑夜。但愿快一点。什么快一点?死,黑暗。不,不!好死不如赖活!”

她(妻子)坐下来,问他身体怎么样,不过他看出,她只是为了敷衍几句才问的,并非真的想了解什么,而且知道也问不出什么来。

直到清晨三时,他一直处在痛苦的迷糊状态中。他仿佛觉得人家硬把他这个病痛的身子往一个又窄又黑又深的口袋里塞,一个劲儿地往下塞,却怎么也塞不到袋底。

他开始可怜自己。他等盖拉西姆走到隔壁屋里,再也忍不住,就像孩子般痛哭起来。他哭自己的无依无靠,哭自己的孤独寂寞,哭人们的残酷,哭上帝的残酷和冷漠。

他开始回忆自己一生中美好的日子。奇怪的是,所有那些美好的日子现在看来一点也不美,只有童年的回忆是例外。

离童年越远,离现实越近,那些欢乐就显得越无足轻重,越可疑。这是从法学院开始的。在那里还有点真正美好的事:还有欢乐,还有友谊,还有希望。但读到高年级,美好的时光就越来越少。后来开始在官府供职,又出现了美好的时光:那是对一个女人的倾慕。后来生活又浑浑噩噩,美好的时光更少了,越来越少,越来越少了。

结婚……死气沉沉地办公,不择手段地捞钱,就这样过了一年,两年,十年,二十年——始终是那一套。而且越是往后,就越是死气沉沉。我在走下坡路,却还以为在上山。就是这么一回事。大家都说我官运亨通,步步高升,其实生命正在我的脚下溜走……如今瞧吧,末日到了。

“是不是我的生活有些什么地方不对头?”他忽然想到。“但我无论做什么都是循规蹈矩的,怎么会不对头?”他自言自语,顿时找到了唯一答案:生死之谜是无法解答的。

他忽然想,以前说他这辈子生活过得不对头,他是绝对不会同意的,但现在看来可能是真的。他的职务,他所安排的生活,他的家庭,他所献身的公益事业和本职工作,这一切可能都不对头。他试题为这一切辩护,但忽然发现这一切都有问题,没有什么可辩护的。

早晨看到仆人,后来看到妻子,后来看到女儿,后来看到医生,他们的一举一动,一言一语,都证实他夜间所发现的可怕真理。他从他们身上看到了自己,看到了他赖以生活的一切,并且明白这一切都不对头,这一切都是掩盖着生死问题的可怕的大骗局。

他(伊凡·伊里奇)觉得他的痛苦在于他正被人塞到那个黑窟窿里去,而更痛苦的是他不能爽爽快快落进去。他所以不能爽爽快快落进去,是因为他认为他的生命是有价值的。这种对自己生命的肯定,阻碍了他,不让他走,使他特别痛苦。

死是什么样的?他一点也不觉得恐惧,因为根本没有死。

没有死,只有光。

“死过去了,”他对自己说,“再也不会有死了。”

他吸了一口气,吸到一半停住,两腿一伸就死了。