1

公元前六世纪左右,在希腊殖民的伊奥尼亚地区有两个最著名的城邦,一是米利都,一是爱菲索。这两个城邦都地处繁荣的港口,盛产商人。然而,它们之所以青史留名,则是因为出产了一个比商人稀有得多的品种——哲人。米利都向人类贡献了最早的哲学家泰勒斯、阿那克西曼德和阿那克西美尼,史称米利都学派。比较起来,哲学家在爱菲索就显得孤单,史无爱菲索学派,只有一位爱菲索的赫拉克利特(公元前535-475)。

这倒适合赫拉克利特的脾气,他生性孤傲,不屑与任何人为伍。希腊哲学家讲究师承,唯独他前无导师,后无传承,仿佛天地间偶然蹦出了这一个人。他自己说,他不是任何人的学生,从自己身上就学到了一切。他也的确不像别的哲学家那样招收门徒,延续谱系。他一定是一个独身者,文献中找不到他曾经结婚的蛛丝马迹。世俗的一切,包括家庭、财产、名声、权力,都不在他的眼里。当时爱菲索处在波斯帝国的统治下,国王大流士一世慕名邀他进宫,他回信谢绝道:“我惧怕显赫,安于卑微,只要这卑微适宜于我的心灵。”其实他的出身一点儿也不卑微,在爱菲索首屈一指,是城邦的王位继承人,但他的灵魂更是无比高贵,足以使他藐视人世间一切权力,把王位让给了他的弟弟。

在赫拉克利特的人际关系中,我们只知道他有过一个好友,名叫赫谟多洛。赫谟多洛是一位政治家,在城邦积极推进恢复梭伦所立法律的事业,结果被爱菲索人驱逐。这件事给赫拉克利特的刺激必定极大,使他对公众的愚昧和多数的暴力产生了深深的厌恶。针对此事,他悲愤地说:“应该把爱菲索的成年人都吊死,把城邦交给少年人管理,因为他们驱逐了他们中间那个最优秀的人。”也许在这之后,赫拉克利特与全爱菲索人决裂了,过起了离群索居的生活,成了一个隐士。

在爱菲索城郊有一座阿耳忒弥斯神庙,供奉月亮和狩猎女神。赫拉克利特在世时,神庙处在第二次重建之中,这项工程历时一百二十年,最后建成为早期伊奥尼亚式最壮丽的建筑,到那时为止全希腊最大的神殿,被后人列为世界七大奇观之一。这座神庙就是赫拉克利特的隐居所。可以想象,当时由于正在施工,它实际上是一片工地,孩子们便常来这里玩耍。我们的哲学家也和孩子们一起玩耍,玩得最多的是掷用羊跖骨做的骰子。在爱菲索人眼里,一个成年人不干正事,成天和孩子们一起扔动物骨头,不啻是疯子的行径。于是,全城的人都涌来瞧热闹,起哄,嘲笑。这时候,疯子向喧嚣的人群抛出了一句无比轻蔑的话:“无赖,有什么可大惊小怪的!这岂不比和你们一起搞政治更正当吗?”阿耳忒弥斯神庙建成后六十余年即毁于火灾,不复存在,而这一句警语却越过岁月的废墟,至今仍在我的耳边回响。

后来,赫拉克利特越发愤世嫉俗,竟至于不愿再看见人类,干脆躲进了深山,与禽兽为伍,以草根树皮为食,患了水肿病,在六十岁上死了。

2

哲学家往往和世俗保持相当的距离,站在这距离之外看俗界世相,或者超然而淡漠,或者豁达而宽容。古希腊哲人大多如此,他们生活在自己的世界里,懒得与俗人较真。苏格拉底虽然在最后时刻不向俗人屈服,从容就义,但平时的态度也十分随和,最多只是说几句聪明的挖苦话罢了。哲学家而愤世嫉俗,似乎有失哲人风度。在古希腊,常有城邦驱逐哲学家的事发生,然而,像赫拉克利特这样自我放逐于城邦的情形却绝无仅有。纵观西方哲学史,也能找出少数以愤世嫉俗著称的哲学家,例如叔本华和尼采,但都远没有弄到荒山穴居做野人的地步。在古今哲学家中,赫拉克利特实为愤世嫉俗之最。

赫拉克利特显然是一个有严重精神洁癖的人。他虽然鄙弃了贵族的地位和生活,骨子里却是一个贵族主义者。不过,他心目中的贵族完全是精神意义上的。在他看来,区分人的高贵和卑贱的唯一界限是精神,是精神上的优秀或平庸。他明确宣布,一个优秀的人抵得上一万人。他还明确宣布,多数人是坏的,只有极少数人是好的。他所说的优劣好坏仅指灵魂,与身份无关。“最美丽的猴子与人相比也是丑陋的。”我从这句话中听出的意思是:那些没有灵魂的家伙,不管在社会上多么风光,仍是一副丑相。

赫拉克利特生前有诸多绰号,其中之一是“辱骂群众的人”。他的确看不起芸芸众生,在保存下来的不多言论中,有好些是讥讽庸众的。他说:“如果幸福在于肉体的快感,那么牛找到草料吃的时候便是幸福的”;“驴子宁要草料不要黄金”;“猪在污泥中取乐”。通常把这些话的含义归结为价值的相对性,未免肤浅。当他说着这些话的时候,他显然不只是在说牛、驴子和猪,而一定想到了那些除了物质享乐不知幸福为何物的人。庸众既不谙精神的幸福,亦没有真正的信仰。他们的所谓信仰,不过是世俗的欲望加上迷信,祭神时所祈求的全是非常实在的回报。即使真有神存在,也决不会如俗人所想象,能够听见和满足他们的世俗欲望。看到人们站在神殿里向假想的神祈祷,赫拉克利特觉得他们就像在向房子说话一样愚蠢可笑。他是最早把宗教归于个人内心生活的思想家之一,宣称惟有“内心完全净化的人”才有真信仰,这样的人摈弃物质的祭祀,仅在独处中与神交流。

最使赫拉克利特愤恨的是庸众的没有头脑。“多数人对自己所遇到的事情不作思考,即使受到教训后也不明白,虽然自以为明白。”人们基本上是人云亦云,“相信街头卖唱的人”,受意见的支配,而意见不过是“儿戏”。更可悲的是,在普遍的无知之中,人们不以无知为耻,反以为荣。常常可以看见这样的人,他们脑中只有一些流行的观念和浅薄的常识,偏喜欢在大庭广众之中当作创见宣布出来。仿佛是针对他们,赫拉克利特说:“掩盖自己的无知要比公开表露好些。”理由不言而喻:无知而谦卑表明还知耻,无知而狂妄则是彻头彻尾的无耻了。

在赫拉克利特看来,多数人的灵魂是蒙昧的。不过,公平地说,他倒并不认为先天就是如此。他明确地说:“理性能力是灵魂所固有的”,“人人都有认识自己和健全思考的能力”。然而,人们不去发展灵魂中这种最宝贵的能力,运用它认识世界的真理,反而任其荒废,甘愿生活在内部和外部的黑暗之中。灵魂蒙昧的人如同行尸走肉,用一句谚语来说,便是“人虽在场却不在场”,在场的只是躯体,不在场的是灵魂。没有灵魂的引导,眼睛和耳朵就成了坏的见证,只会对真理视而不见、听而不闻了。“他们既不懂得怎样听,也不懂得怎样说”,“即使听见了,也不理解,就像聋子一样”。上帝不给你头脑倒也罢了,可恨的是给了你头脑而你偏不用,仍像没有头脑一样地活着。赫拉克利特实在是恨铁不成钢。铁本来是可以成为钢的,所以才恨铁不成钢,没有人会恨废料不成钢。可是,看来许多铁已与废料无异,不可能成为钢了。赫拉克利特经常用醒和睡作譬。举目四望,他是唯一的醒者,众人皆昏睡,唤也唤不醒。最后,他终于绝望了,抛弃了这些昏睡者,也抛弃了人类。

3

赫拉克利特不但蔑视群众,还蔑视在他之前和与他同时的所有哲学家。倘若他活到今天,我相信他还会蔑视在他之后的绝大多数哲学家。在他眼里,希腊自荷马以来几乎没有一个智慧的人。在说出“博学不能使人智慧”这句名言之后,他把赫西俄德、毕达哥拉斯、塞诺芬尼举做了例子。听了许多同时代人的讲演,他断定其中没有一个人知道何为智慧。那么,究竟什么是智慧呢?他说就是“认识那驾驭并贯穿一切的思想”,简要地说,就是“认识一切是一”。这听起来好像一点儿也不新鲜。寻找多中之一,原是哲学的题中应有之义,自泰勒斯以来,包括被他举作不智慧典型的毕达哥拉斯、塞诺芬尼在内,哲学家们都在做这件事。赫拉克利特的独特之处在哪里?

一切皆变,生命无常,这是人类生存所面临的一个基本事实。这个事实给人类生存的意义打上了问号,而人类之所以需要哲学,正是为了摆脱这个问号。绝大多数哲学家的办法是,在变易背后寻找一个不变的东西,名之为本原、本体、实体、本质等等,并据此把变易贬为现象。正是在这一点上,赫拉克利特显示了他的与众不同。他对变易极其敏感,任何静止的假象都骗不了他,他眼中的世界是一条永不停息的河流,人不能两次踏进去,甚至不能一次踏进去,因为在踏进的瞬间它已发生变化。他不但只看见变易,而且相信感官的证据,也只承认变易。即使从整体上把握,世界也仍是一个无始无终的变化过程。变是唯一的不变之事,在变的背后并不存在一个不变之物。所谓“一切是一”中的“一”,不是一个超越于变化的实体,而就是这个永恒的变化过程。当赫拉克利特用“永恒的活火”来称呼这个过程时,应该说是找到了一个确切的象征。火不是实体,而是燃烧和熄灭,作用和过程。“永恒的活火”就是永恒的变易,无始无终的创造和毁灭。总之,变易是世界的唯一真理,除了变易,别无所有。

可是,对于人类来说,这样一种世界观岂不太可怕了一些?如果变易就是一切,世界没有一个稳定的核心,一个我们可以寄予希望的彼岸,我们如何还有生活下去的信心?一个人持有这样的世界观,就不可避免地会厌世,看破了一切暂时之物的无价值。赫拉克利特也许就是这样。我听见他说出了一句冷酷的话:“时间是一个玩骰子的儿童,儿童掌握着王权!”如此看来,当他在阿耳忒弥斯神庙旁和孩子们一起玩骰子时,他哪里是在游戏,简直是在从事一种“行为哲学”。我仿佛看见他以鄙夷的目光望着围观的爱菲索人,又越过围观者望着人类,冷笑道:人类呵,你们吃着,喝着,繁殖着,倾轧着,还搞什么政治,自以为是世界的主人。殊不知你们的命运都掌握在一个任性的孩子手里,这孩子就是时间,它像玩骰子一样玩弄着你们的命运,使你们忽输忽赢,乍悲乍喜,玩厌了一代人,又去玩新的一代,世世代代的人都要被他玩弄,被他抛弃……

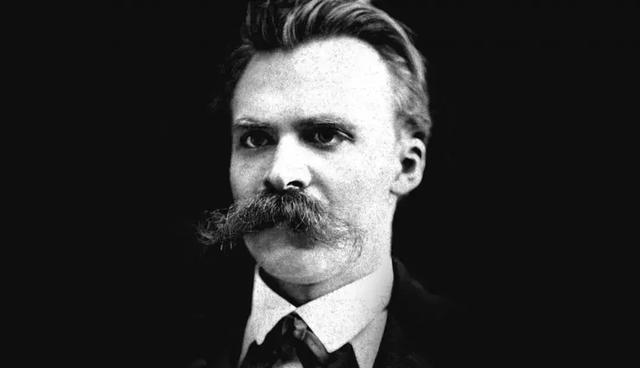

尼采

然而,对于这同一句话,有一个哲学家听出了另一种全然不同的意思。跨越两千多年的时空,尼采在赫拉克利特身上找到了他的唯一的哲学知己。他相信,当赫拉克利特和顽童们游戏时,心中所想的是宇宙大顽童宙斯的游戏。作为永恒变易过程的宇宙,它就是一个大顽童,创造着也破坏着,创造和破坏都是它的游戏,它在万古岁月中以这游戏自娱。我们如果感受到了它的游戏的快乐,就不会为生存的短暂而悲哀了。一切暂时之物都是有价值的,按照尼采的说法,即是审美的价值,因为孩子在游戏时就是艺术家,游戏的快乐就是审美的快乐。

有道理吗?也许有一点儿。永恒的活火对于我们的生存既是判决,又是辩护。它判决我们的生存注定是暂时的,断绝了通往永恒的一切路径。同时,正因为它废除了彼岸,也就宣告无须等到天国或来世,就在此时此刻,我们的生存已经属于永恒,是宇宙永恒变易过程的一个片段。然而,即便如此,做永恒活火的一朵瞬间熄灭的火苗,这算什么安慰呢?事实上,我在赫拉克利特身上并没有发现所谓的审美快乐,毋宁说他是冷漠的。他超出人类无限远,面对人类仿佛只是面对着幻象,以至于尼采也把他比喻为“一颗没有大气层的星辰”。对于我来说,赫拉克利特的世界观是可信而不可爱的,因为我不可能成为玩骰子的宇宙大顽童本人,又不甘心只在它某一次掷骰子的手势中旋生旋灭。

4

“那个在德尔斐庙里发布谶语的大神既不挑明,也不遮掩,而只是用隐喻暗示。”赫拉克利特如是说。其实他自己与阿波罗神有着相同的爱好。

赫拉克利特著述不多,据说只有一部,不像后来的希腊哲学家,几乎个个是写作狂,作品清单一开百把十部。流传下来的则更少,皆格言式,被称为残篇,但我相信那就是他本来的写作形式。大约因为料定无人能读懂,他把作品藏在阿耳忒弥斯神庙里,秘不示人。身后不久,这些作品流散开来,使他获得了晦涩哲人的名号。苏格拉底读到过,承认自己只读懂了一部分,但意识到了这是一个宝藏,对欧里庇得斯说,若要领会其中妙处,就必须“像一个潜水探宝者那样深入到它的底部去”。亚里士多德也读到过,他的严格的修辞学头脑却接受不了这些神谕式的文字,抱怨读不懂甚至无法断句。

从保存下来的文字看,其实不可一概而论。其中,有一些十分通俗明白,例如:“不要对重要的事情过早下判断。”“获得好名誉的捷径是做好人。”“在变化中得到休息;服侍同一个主人是疲劳的。”有一些言简意赅,耐人寻味,例如:“我寻找过我自己。”“性格就是命运。”还有一些就很费猜测了,例如:“灵魂在地狱里嗅着。”“凡是在地上爬行的东西,都被神的鞭子赶到牧场上去。”其间明晦的差别,显然是因为话题的不同,本来简单的就不要故弄玄虚,本来深奥的就无法直白。不过,无论哪一种情况,我们都看到,共同的特点是简练。第欧根尼•拉尔修辑录的赫氏言行是后世了解这位哲学家的最主要来源之一,他虽也谈及了人们对其文风的非议,但仍赞扬道:“他的表达的简洁有力是无与伦比的。”这是公正的评价,在相当程度上至今仍然适用。我们至少可以把赫拉克利特看作西方哲学中格言体的始祖,而把奥勒留、帕斯卡尔、尼采等人看作他的优秀的继承者。

就哲学写作而言,我认为简练是一个基本要求。简练所追求的正是不晦涩,即用最准确因而也就是最少而精的语言表达已经想清楚的道理。无能做到简练,往往是因为思想本来不清晰,或者缺乏捕捉准确语言的能力,于是不得不说许多废话。更坏的是故弄玄虚,用最复杂的语言说最贫乏的内容,云山雾罩之下其实空无一物,转弯抹角之后终于扑了一空。然而,在不动脑子的读者眼里,简练很容易被看作晦涩。这也正是赫拉克利特的命运。简练之所以必要,理由之一恰恰是要让这样的读者看不懂,防止他们把作者的深思熟虑翻译成他们的日常俗见。一个珍爱自己思想的哲学家应该这样写作:一方面,努力让那些精致的耳朵听懂每一句话,另一方面,决不为了让那些糙的耳朵听懂——它们反正听不懂——而多说一句不必要的话。如此写出的作品,其风格必是简练的。

在涉及某些最深奥的真理时,晦涩也许是不可避免的。赫拉克利特说:“自然喜欢躲藏起来。”这句话本身是隐喻,同时也阐释了隐喻的理由。我从中听出了两层含义:第一,自然是顽皮的,喜欢和寻找它的人捉迷藏;第二,自然是羞怯的,不喜欢暴露在光天化日之下。所以,在接近自然的奥秘时,一个好的哲人应当怀有两种心情,既像孩子一样天真好奇,又像恋人一样体贴小心。他知道真理是不易被捉到,更不可被说透的。真理躲藏在人类语言之外的地方,于是他只好说隐喻。