- 我变成了作家

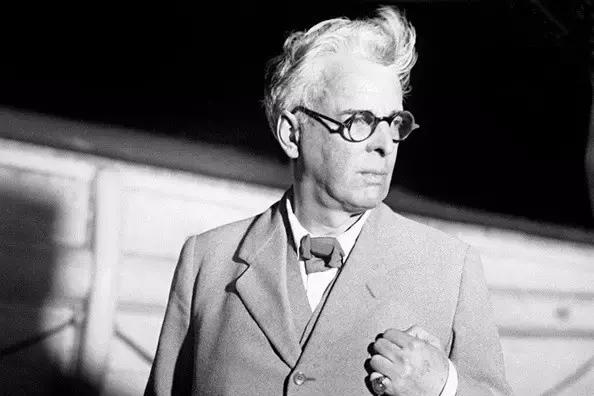

文/W·B·叶芝

我是如何开始写作的?我谈不出什么可以帮助青年作者们的内容,我只希望他们不要像我那样开始。在学校的时候我用于预备第二天功课的时间要比大多数学生多,然而却什么都学不会。我的学习成绩在班上总是垫底,只有一两门功课我根本不用学。我父亲会对我说:“你对你没兴趣的事总是不能集中精神,可我送你去上学就是为了让你学习那些不感兴趣的东西。”我不曾受过什么“诗歌气质”的折磨,我写作是出于某种心理缺陷。当不了大学者就当更大的诗人。

即使在今天,当我置身常人之中,我依然要和缺乏自信做斗争,这种缺乏自信来自日常的羞辱,因为别人知道的事情我不知道。我可以费劲地读一点法语诗歌,但我曾努力学习过希腊语、拉丁语,德语却已被我忘得一干二净。关于我的学生时代,只有一个回忆能带给我快乐;尽管我在英国和爱尔兰的学校读书时,我在班上总是叨陪末座,但我的朋友们却名列前茅,因为那时,一如现在,我讨厌傻瓜。当我想知道某人是否值得信任。我就要看他是否品学兼优。在爱尔兰的学校里我最好的朋友是查尔斯·约翰逊,他的父亲是奥兰治的领导人。在中考中他成了整个爱尔兰的状元。数年后我在美国碰到他时,他说:“我什么都一学就会,可什么都不想学。”某种本能使我们两人走近,我只对他才朗诵我的诗作。那都是些诗剧——除了有一首以斯宾塞诗节写成的长诗,长诗写到一位今已淡忘的女人,她是否漂亮,是否从哪儿抄来的,是否在购物时走丢了,这一切我都记不清楚。我记得那三个剧本,没有任何价值,其中之一有一种模模糊糊的伊丽莎白时代的风格,场景是日尔曼森林;另一个剧本是对雪莱的模仿,场景是月亮上的一个火山口;再一个剧本源自某人从梵文翻译过来的作品,其场景为一座印度寺庙。查尔斯·约翰逊太喜欢这些诗的某些段落了,我怀疑他是否想过我已将这些剧本写到了家。那出印度剧的一个片段,或整个剧本,被我放在了我的《诗合集》的开头部分,我这样做是因为当时查尔斯还活着,而如今这剧本还在书中是因为我忘了将它撤出来。

有时我怀疑我写诗是不是为了医治我的精神不安,就像猫在便秘时吃缬草一样。但这样也不行,因为在我变得深深的谦卑以前,我已经对骄傲、自信的人感兴趣了。有人说我举止矫揉造作,如果真是这样,或许的确如此,这是因为在我十一二岁时父亲带我去看过厄文的著名的《哈姆莱特》。多年以后我漫步在都柏林街头,无人看我,我也不认识任何人,我摆出一副高视阔步的样子,被戈登·克莱格比作舞蹈中的动作,我让我塑造的人物用厄文那种沉思的沮丧的野蛮腔调说话。两个月前,在描述基督重临时我写下这样两行诗:

不应认为一个青年诗人必定忧郁而孱弱,或他必有过孤独的挣扎。我想某些功成名就的老人会认为他们在学生时代就获得了令人愉快的声望;我那时也有一小帮人欣赏我那些一钱不值的作品,他们的欣赏给了我巨大自信的理由。

我在十八九岁时写了一出田园剧,这出剧受到济慈和雪莱的影响,也受到约翰逊《悲哀的牧羊人》的左右。我的一个朋友把它拿给三一学院的某些大学生看,当时他们正出版着《都柏林大学评论》这样一份雄心勃勃的政治和文学期刊,这份期刊办了几个月。我不记得是谁拿给他们看的,肯定不是查尔斯·约翰斯顿,他那时已通过印度民事机构的考试去了印度,并且在那儿一直等到他厌倦了那里的生活为止。那时我进了美术学校,因为美术是我的家庭专长,而且因为我认为我无法通过三一学院的入学考试。那些大学生们喜欢我的诗,并且邀请我把诗读给一个比我们都大四五岁的人。这人是巴里,后来成为古代史的专家和吉本著作的编者。我很兴奋,不只是因为他将决定接受还是拒绝的剧本,而且因为他是一位中学校长。我以前从未在我的私人生活中遇到过一位校长。上中学时有一次被校长爱德华·多登喊去,我太紧张了,脸上红一阵白一阵,多登只好把我带入另一个房间。也许我可以让巴里对我解释一下我为什么要学那么多我无法集中精神关注的东西。

我想一个人应该对他做的每一件事深信不疑。有一次我对一位摆弄马蹄铁形块,让我把头摆正位置的摄影师说:“由于你只用黑白像纸而不能拥有光和影,所以你不能再现自然。一个艺术家就可以做到这一点,因为他使用某种象征。”令我吃惊的是他并未因为我对他的攻击而愤怒,他回答说:“照像是技术工作。”即使今天我依然有如此思考的习惯,但只是针对那些默默无闻的人。几天前,我读到有关某大学会议的报道。当有人说“今天没有人再相信个人的魔鬼”时,阿克顿勋爵说:“我相信。”而我知道由于在他所计划出版的《牛津宇宙史》中并未包括个人魔鬼对于具体事件影响的内容,所以阿克顿勋爵是一个活生生的说谎者。由于我记不清的某种原因,后来单独和巴里在一起时,我曾花大力气克服了我的羞涩,对巴里说:“我知道你会维护普通的教育制度,说它强化了意志力,但我相信这只是表面上如此,因为它弱化了冲击力。”他笑了,看上去有些尴尬,但什么也没说。

我的田园剧《塑像之岛》在《评论》上发表了,有好多年我没再看过它,但那里我所做的一切都未取得成功。我的《诗合集》收入了田园剧中两首抒情诗,不是因为我喜欢它们,而是因为我在收入它们的时候,与它们有关的朋友都还活着。这本书一出版,或还在出版之前,有两位将要对爱尔兰知识分子运动产生深远影响的人物影响了我,他们是老约翰·奥莱里和斯坦底什·奥格雷第。奥莱里是芬尼运动领导人,在他的图书馆里我找到了“青年爱尔兰”的诗人们的作品,而奥格雷第则用茁壮的浪漫的英语重写了某些古代爱尔兰的英雄传说。由于和这两个人交谈,由于其中一个借给我的书和另一个所写的书,我不再津津乐道于异国题材,我意识到种族比个人更重要,并开始写作《奥依幸的漫游》。这首诗和其他许多短诗一起以订购的方式出版,由约翰·奥莱里找来几乎所有的订购者。因此我成了崛起的诗人之一。我呆在伦敦,有许多朋友,如果我每周挣不到一个男人或一个男孩食宿所需的20先令,我就去和我的家人或亲戚住在一起。在这一点上我比伊莎多拉·邓肯幸运得多。邓肯在描述她早期的伦敦生活时说:“我拥有名望和王子们的热爱,但没有足够的食物。”作为一名职业作家我既笨拙又拘谨又懒散。当我写一篇书评时我不得不写出我自己的激烈想法,因为我不知道如何从主题引发出思想;当我写一首只有六行的诗时我要花差不多六天的时间,因为我在自然语序中使用自然平易的词汇。在我的想象领域依然充满了诗学辞令,这不是我在学校读书时的老问题,唯一不同的是我现在有的是时间。

(西川 译)