- 李国文《不娶少妇》(节选)

“不娶少妇”这句话,出自一位外国大作家的口中,是对那些一心想讨个年轻太太的老年男士,所做出的发自肺腑的忠告。

直截了当,明确无误,很有点当头棒喝的意思。

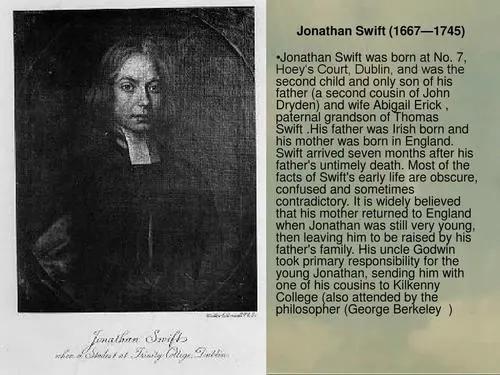

说这话的江奈生·斯威夫特先生(1667-1745),是大家都知道的童话故事《格列佛游记》的作者。《简明不列颠百科全书》称誉他为“英国最杰出的讽刺作家和古往今来屈指可数的讽刺大师之一”。一个作家在他死后二百多年,还能得到这样的评价,可以说是真正的不朽了。现在文坛上那些自以为或被捧为传世的作品,二百年后能否被人记住,恐怕是大有疑问的。新时期文学至今不足二十年,许多大红大紫过的作品,除了符号意义外,至于写了些什么,大家差不多都忘得精光了。

乔纳森·斯威夫特(Jonathan Swift,1667-1745),18世纪英国作家、政治家。

由于斯威夫特写作的讽刺风格,加之英国人天性中的幽默感,对他这份看似语重心长,肯定而又恳切的经验之谈,是不是带有某种反讽意义在内,不禁怀疑。这位17世纪到18世纪的居住在都柏林的神职人员,把“不娶少妇”列入他老年自勉十七条的首条位置,言简意赅,开宗明义,人进老年,千万别娶二三十岁的女人当太太。大概他是总结了相当多的老夫少妻的例子,认识到太年轻的太太对于太年老的丈夫那种害多益少的作用,才特别强调的。

斯威夫特也活到了七十八岁,他是否有娶过少妇的痛苦体验,便不得而知了。

人是要衰老的,正如一年四季的转换,生命进入冰封万里的冬天,例属正常,秋风萧瑟,寒冬已至,就不宜总做春光乍泄时候的美梦了。少妇对于高龄男士来讲,是否克化得动,看来斯威夫特先生是持异议的。这种考虑有些类似法国的卢梭先生论述自由时的看法,他认为:自由是一剂峻泻的诸如巴豆霜一类的药物,对于肠胃不好的民族,未必合用。青春焕发的少妇,也许能催发老男人的一些性激素的残渣余沥,但不一定是一剂良药。

让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau,1712—1778),18世纪法国启蒙思想家。

可以不服老,或者不承认老,也可以做美容,把脸皮熨平,甚至改填履历表,使自己晚出生两年。但新陈代谢,是宇宙间的生存发展的规则,衰老是谁也不能逃避的现实。其实,老有何怕?怕就怕在老而糊涂,老而张狂,老而失态,老而不识时务,与人笑柄耳!小猫爱跳跳蹦蹦,时不时地闯个祸,老猫就爱在沙发上打瞌睡,发出匀称的呼噜声,大家视这为正常的现象。倘若老猫也跳上蹿下,撞倒瓶瓶罐罐,疯疯癫癫,作出种种丑态,那就该觉得这只老猫,不知哪根神经出毛病了。

新陈代谢的规律是永恒的,也是严峻的,长江后浪推前浪,一浪更比一浪高,是历史发展的总趋势。包括文学,也是这样一个道理,不能例外。海明威在《非洲的青山》里,就一点也不客气地论说三十年代的美国作家,说他们男的老了以后,就成了婆婆妈妈,唠叨不休的碎嘴子,女的变成圣女贞德,看什么都不顺眼,都是离经叛道。海明威的言语虽然尖刻,但却是那些刻薄后进,雌黄新秀,看不上新生代的老年作家的通病。任何人头顶上都不可能有万世辉煌的光圈,要敢于承认才力不逮,要给年轻人腾出位置,要退出舞台甘于寂寞。绝不能因为风光不再,总耷拉着一张脸,像鲁迅先生笔下的九斤老太,呼天抢地的大喊一代不如一代,那就难免像贝利一样要挨嘘了。

斯威夫特在《格列佛游记》里,写到了一个叫“拉格奈格”国度里,有一种叫“斯特鲁布鲁格”的人,在他的笔下,这些无论如何死不掉的,也就是老而不死的人,无论对于自己,对于他人,都是一种可怕的负担,恐怕是嘘也不能解决问题的了。

他写道:他们活到八十岁的时候(在这个国家活到这么个岁数就算到了极点了),不但具备一般老年人所有的缺点和荒唐行为,并且还有许多别的缺点,因为他们对于自己永远不死感到恐怖。他们不但性情顽固、暴躁、贪婪、沮丧、虚荣、多嘴,而且丝毫不讲友谊和情爱,即使有,顶多也只能对儿孙还有些感情。嫉妒和妄想是他们的主要情欲。但是引起他们嫉妒的事情主要是年轻人的不道德行为和老年人的死亡。他们嫉妒年轻人因为他们觉得自己已经没有寻欢取乐的可能。同时当他们看到送葬的行列时,他们又感到惋惜,抱怨只有别人才能得到休息,而他们自己却永远不能希望得到。他们除了在青年和中年时期得到的一些经验和知识以外,就什么也记不得,而这一点点东西也是很不完全的,关于任何事实的真相或者细节,我们最好还是相信传统的说法,而不要相信他们的记忆。在他们中间最幸福的人倒是那些年老昏聩、记忆全失的人。因为他们不像别人那样有许许多多的恶习,所以他们还比较能接受人的怜悯和帮助。

他们活到九十岁,头发、牙齿全部脱落,这时他们已经不能辨味,有什么就吃什么、喝什么,胃口不好,吃什么也不香。他们时常患病却经久不愈,病情不会加重也不见好转。他们谈话时连一般事物的名称、人们的姓名都忘掉了,即使是至亲好友的姓名,他们也记不起来。由于同样的原因,他们再也不能读书自娱,他们已经不能看完一个句子,看了后面忘了前面。这种缺陷使他们失去了惟一还可能有的乐趣。

最后,斯威夫特叹息:“读者们不难相信,自从我亲自听到,亲眼看到这种人以后,我的长生不老的欲望为之大减。”

所以,在没到四十岁的时候,斯威夫特就如是说法:“当我老时,愿望如下……”一共十七条,表达了他对将来步入老年后的基本生存原则。除第一条需商榷外,其他诸条,即使在二百年后的今天,也还具有现实意义。

以上这十七条老年自勉之词,出自梁锡华先生的文章《一点子史(原文如此)斯威夫特》,原刊香港《大公报》1996年10月9日。因为这张报纸未必都能看到,所以抄录下来,以飨同好。我记得同时也看到此文的W先生和Z女士,在电话里交谈时,都极赞其棒。尤其一条一条边读边议下来,忍不住发出会意的笑声。这就应了《红楼梦》里的薛姨妈的一句名言:“笑话不在好歹,只要对景就发笑。”因第一条“不娶少妇”,由于乐此不疲,跃跃欲试的老年男士太多,似欠群众基础外,其他各款,不也是我辈年纪一把之人的写照,和特别值得清醒的地方嘛!

于是相约,要切记切戒的,到了豁牙拌齿,说话漏气,眼神欠佳,迎风掉泪的年纪,就不要捏住小女子的玉手或玉臂不放,从脸看到胸,从头品到脚,而真是应该“尽量避之则吉”的自我珍重。既然是过气之人,桑榆晚景,明日黄花,风光不再,大可不必穿牛仔裤,着露脐装,剃小平头,贴假胸毛,混在年轻人队伍里头,与年纪小一大截子的新生代或后生代搅在一起,像羊群里的骆驼那样碍眼害事。即使学有一点所成,受人稍许尊敬,也无须乎对年轻入耳提面命,声严色厉。

一代人有一代人的活法和追求,你不是钦定的标准样板,后人无必要都得以你为范本。即使有些老先生,到了自成一派,门徒甚多,自树一帜,追随者众的地步,也用不着对不合己意的人,水火不容,非己者诛;尤其要谨防围绕在身边的无赖之徒和蔑片小人们的煽动和挑唆,有人冒犯一下你,也没有什么了不起,你也不是皇上。

人老了,应该懂得尊老是中国人的传统,让到为礼,适可而止。大可不必逢会必到,逢酒必喝,逢主席台必坐,逢麦克风必讲。更不宜追逐浮名虚荣,争排座次前后,在乎掌声多寡,计较出镜长短,为得到什么而兴高采烈,为没得到什么而嗟叹哀怨。既不要“老夫聊发少年狂”,让观众大跌眼镜,也不要当老爷子自以为是,惹人厌烦。所以,第十二条所言,有一两个敢向你说真话的朋友,当你背后有人对你啐唾沫的时候,提醒你检点一下自己的言行,恐怕是最重要的了。

斯威夫特的这些托己而劝喻他人的睿智箴言,对上了年纪的人来说,真是越琢磨越有道理啊!

封建社会里的中国人,平均寿命较低,人活七旬者少,所以称之日“古稀”。就以同姓的文人为例,唐代诗人中著名的三李,李白稍长,活了六十一岁,李商隐短些,活了四十五岁,李贺则近乎夭折,只活了二十六岁。南唐两位写词的帝王,后主李煜活了四十一岁,就被赵匡胤毒杀。如果不是这种意外死亡,他寿命也不会长,因为中主李景,也只是活了四十五岁。比之古人,我们就幸福得多。“人活七十古来稀”,在现如今,已不是什么了不起的事。但人总是要老,这是不可逆转的事实。而且还应该承认,宇宙万物,谁也难逃新陈代谢的规律,老是一种正常现象,不要不服老。

有一次,朋友们聚在一起,梁晓声叙说他的感慨,他还不到半百年纪,坐在车上,有人为他让座,使他受宠之余,也颇惊愕自己竟被人视作老者,不胜唏嘘。最具刺激性的一幕,是他某天上班,走到路上,碰到一对母女,甚至还有点面熟。那妈妈对小女孩说,看你调皮的样子,也不怕老爷爷见笑。他还以为指的不是他,可四周一看,只有他自己。于是,很悲哀,也很惶惑,不禁怀疑地问我们,我真的老到这种程度了吗?

作家梁晓声

接下来,彼此也互问:人,究竟从什么时候开始老的?如果说,发白为老,我被打成右派,真如伍子胥过昭关那样,很短时间内头皆霜雪。其实,那时,我才二十几岁。如果说,牙掉为老,张贤亮因龋齿屡屡为患,伤透脑筋,遂斩草除根,全部消灭。没牙佬可谓老矣,但他虽六十出头而风流依旧,心总不老,也真是令我钦佩。

上了年纪的朋友们聚在一起,常常觉得自己吃得下,走得动,身子骨硬朗,还不到廉颇“一饭三遗矢”的不堪地步,总不大甘心自己的老。人说发白为老,我可以染;人说牙掉为老,我可以镶;人说老从腿起,步履蹒跚日老,我一息尚存,锻炼不止;人说常跑医院,百病丛生日老,我并未卧床,离死尚远,怎么算老呢?所以,颇不服气,常要较劲。其实,这样强撑的话本身,说明在生理的老之前,心理的老,早就开始了。

后来,大家一致认为,人之老,应该是先从心上老起来的。我记得,年轻时读《堂吉诃德》,笑得我昏天黑地,前仰后合。但如今我偶翻书架,拿起这部名著,想再找回早年的那种欢乐,竟不可得,顶多,莞尔一笑而已。所以,随着年龄的增长,笑声渐渐少了,绝不要以为是严肃和成熟的表现,很可能是心灵老化的结果。若是总在不厌其烦地重复同一话题,而且总以为是第一次对人家讲述,听的人也不好意思不听你老人家津津有味地讲,那就意味着真的老了。感觉迟钝,是心理衰老的早期表现。我也生怕沦落到这一步,每对朋友讲什么之前,都要问一声对方,你是不是听到我说过?其实,这句问话本身,正说明自己老了,惟其老,记忆才不灵光,若绝对有把握,灵光依旧,会用得着忐忑嘛!

小孩子盼过年,盼长大,因为未来对他来讲,是一张可以无限透支的支票。老年人怕过年,是由于离终点站不远的缘故,过一年,少一年。这种心理障碍,就是老态的表现。所以,女人到了一把年纪,就要往脸上多打粉底霜,遮住皱纹。若谁不识相地向她打听年华几许,她会很不开心的。男士也同样,若碰上机关领导班子调整,在这样一个敏感时期里,当着组织部派来的干部,千万别问某人多大年纪,那是很犯忌的。所以,发现某位同志,原来属马,忽然成了属羊的,或者属大龙、小龙的,千万不要面露大惊小怪的样子,而影响人家的仕途。打探年龄,固然属于触犯隐私,但怕老、畏老,不肯老、不想老,正是心理上已经老了的表现。

洋人很少好奇地询问别人的年龄,尤其对女士,这种礼貌行为,值得我们学习。因此,“您老高寿”,少说为佳,“小姐芳龄”,免开尊口,便是起码的修养了。但不问不闻,年龄就会停滞在那里吗?当然不会,即使做整容手术,即使再修改档案,该老照样老,那是毫无办法的事。其实,当我们对一切一切都感到习惯、泰然、无所谓,不再具有浓厚的新鲜感的时候,也就意味着心灵已经在老化之中。若是总在重复同一话题,车轱辘话来回翻,而且总以为是第一次讲述,那么,这种感觉的迟钝,记忆的失灵,那可就是百分之百的衰老了。

所以,人过花甲,应该追求一种成熟的美。进入古稀之年,更应该体现出一种智慧的美。但实际上,要做到这种程度,又是谈何容易。所以,最难得者:六十岁时清醒,七十岁时更清醒,八十岁时彻底清醒,这就达到至善至美的境界了。但通常情况下,即或不是早老性痴呆症,六十岁时开始糊涂,七十岁时更加糊涂,八十岁时完全糊涂,也是大有人在的。

因此,朋友们约定,老了以后,互相提醒,一定要做到以下几个不要:

说实在的,回到文学这个话题上,也是同样道理。作家的清醒,或许更为重要,文学是一代一代承接下来的事业。所以,“江山代有才人出,各领风骚数百年”,除极少数的大师外,谁也不可能永远风光。从文学史上来看,作家诗人,长寿者众,但还能坚持写到生命的最后一刻,并不多的。学到老,写到老,有这种可能。但写到老,还写得好,那是十分稀有的现象。我们知道,得过诺贝尔文学奖的美国作家斯坦贝克,最后江郎才尽,写出来的作品,竟到了令人不忍卒读的程度。

约翰·斯坦贝克(John Steinbeck,1902-1968),20世纪美国作家。

所以,美人迟暮,作家也不例外,都会有在创作上老态龙钟这一天的。

我们也看到并领教过的,个别作家,一旦到了写不出什么作品的时候,便像妇女失去生育能力,进入更年期,开始不安生地折腾了。折腾自己不算,还要折腾别人。这种折腾,便表现在文学的嫉妒上。诸如嫉妒来日方长的年轻人,诸如指责年轻人的变革尝试,诸如反感文学上出现的一切新鲜事物……

老不是罪过,老而不达,则让晚辈讨厌了。

因为年龄不是资本,可以对后来者做一个永远的教师爷。在荒原上,毛色苍黄的老狼,总是离群而去,孑然独行。而在热带雨林中的大象,最后的结局,是不知所终。所以,俄罗斯的文学大师托尔斯泰,已经是风烛残年,还要在一个风雪夜里独自出走。也许,他希望自己像丛林中的大象一样,大概打算从这个世界消失吧?我一直是如此忖度的。

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(Лев Николаевич Толстой,1828-1910),19世纪俄国作家、思想家、哲学家。

在我们的前面,有过前人;在我们的后面,还会有后人。我们做过了我们应做和能做的事,我们走过了我们应走的和能走的路,老是再自然不过的,坦然面对,相信未来,便是自己的座右铭了。

我一直觉得日本一个大作家,川端康成在他作品《临终的眼》里说的话,是值得牢牢记取的。他说:“我以为艺术家不是在一代人就可以造就出来的。先祖的血脉经过几代人继承下来,才能绽开一朵花。”

当想到这朵花里,有自己曾经尽过的一份心力,老又何足畏哉?