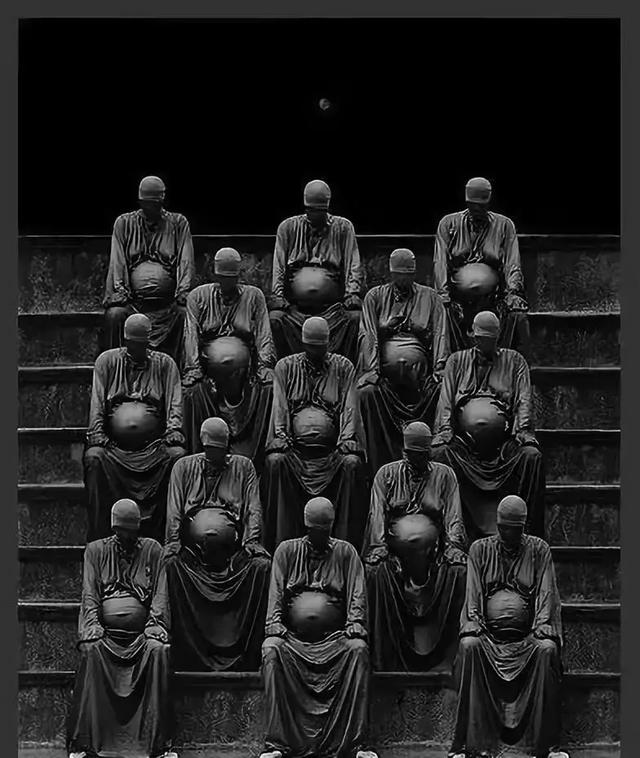

一个阶级的奢侈全靠另一个阶级的贫苦来维持。

没有比善良变质更难闻的气味了,就像人或神的腐尸臭味一样。

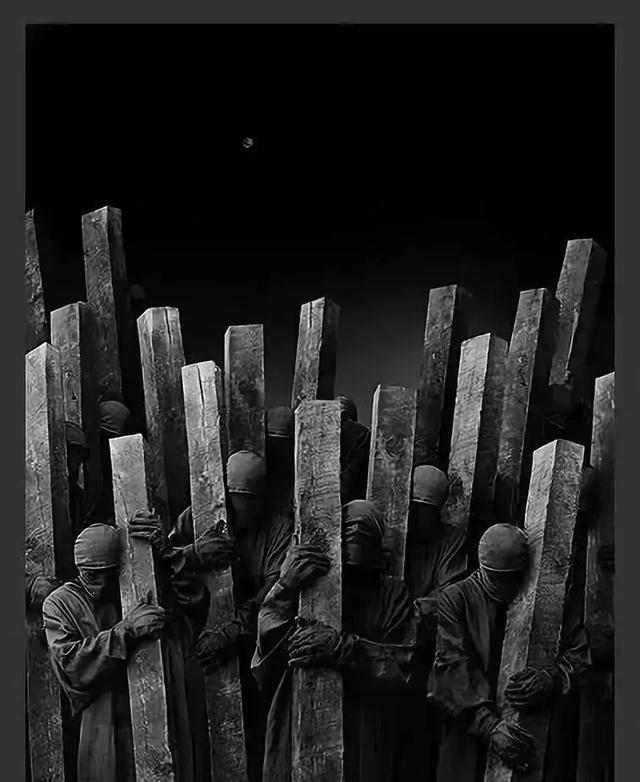

我本来也可以“像杀人狂似的”反对社会;但我宁可让这个社会“像杀人狂似的”来反对我,反正这个社会已是绝望的一方了。

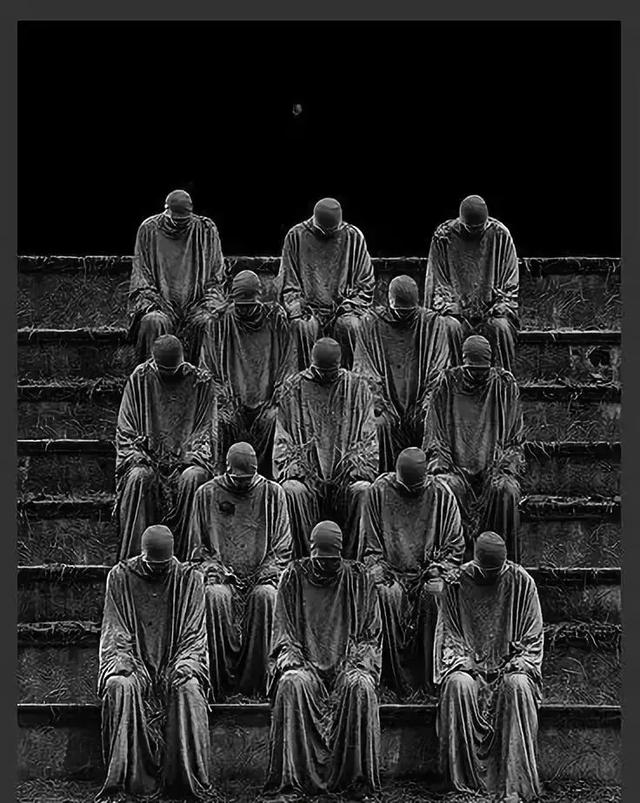

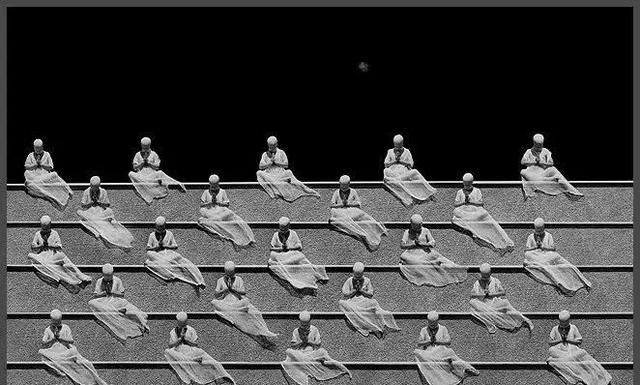

大多数人都默默地过着一种绝望的生活。说白了,所谓的听天由命就是深深的绝望。你从绝望之城走向绝望之乡,还得拿水貂和麝鼠的勇气来安慰自己。

公众舆论同我们的个人意见比较起来只不过是个软弱的暴君。

人们赞赏并被认为成功的生活,也只不过是生活的另一种罢了。我们为何要夸大一种生活,贬低另一种生活呢?

当文明改善了房屋的时候,它却没有同时改善了居住在房屋中的人。文明造出了皇宫,可是要造出贵族和国王却没那么容易。

毒药未必有毒,创伤也未必致命。同情是非常经不起推敲的,它必须是转瞬即逝的,它的各种诉求不可能被类型化。

醒着就是活着。

除非我们迷了路,或者换句话说,除非我们失去了这个世界,我们这才开始发现我们自己,认识到我们的处境,以及我们各种联系的无限内涵。

唯有我们觉醒之际,天才会破晓。破晓的,不止是黎明。太阳只不过是一颗晨星。

每一个人都是一座寺院的建筑师,这寺院就是他的身体,按照纯属他自己的方式向神顶礼膜拜,即使他去雕琢大理石,也离不开自己的寺院。我们都是雕刻家和画家,我们使用的材料就是我们的血肉和骨骼。崇高的品行使人的风貌立时变得高雅,而卑劣或者淫荡则又会使人立时沦为禽兽。

有一个人曾切中要害地说,他们失败的很大部分并不是真正的金钱上的亏损,而只是由于手头不便而没有能够履行约言;也就是说,垮掉的是诚信。

虚假和欺骗被奉为最可靠的真理,而真实却被视为谎言。

政府同我没多大关系,我尽量不考虑它。我不常生活在政府之下,我甚至不常生活在这个世界上。如果一个人思想自由,幻想自由,想象自由,那么不自由的东西在他看来就不会长期存在。