古书至博,遍读为难。畏其难而不事也则安陋;知其难而循序也则有功。不有启迪,曷由问径?径又多歧,使无指示,则旷时日,敝精神,四稔蒇业,如坠云雾,终无得也。今与诸君约:竭四年之力,熟读十书;卷少者年诵二种,多者分年治之,务蕲贯达。以此治基,基固,则日进缉熙光明矣。

今诸君既入大学中文系矣,在学四年,日有讲授,夜有温习,须知此皆通诠纲领之粗说耳,去学实远。盖此为研治专学之途径,非谓终日徘徊此途径中,便谓已到目的地也。欲达目的地,即可由此截断众流,扬帆直薄,如王濬以楼船趋建业本领,直捣腹心,踞石头以瞰长江,则收获多矣。《四库》著录,何一非重要之书?然有源之水,只有此数,而此有数之源头,又分别其源头之源头,则书更少,更易为力,守此几部源头书,锲而不舍,虽约必博。反之,目罢坟籍,鲜窥根柢,犹之身处大江下流,徒駴其汪洋灏瀚,而欲与之谈汶阜氐道之滥觞,夔巫西陵之湍急,宁非梦呓?所谓虽博而仍陋也。今姑就此源头书,略举其最切要者数种,加以说明,俾先从事。源头书不只此,但此为必读而又须急读者。若更求益,愿以异日。

一、说文解字

清朱筠曰:“士必先治经,治经必先通文字训诂。周公作《尔雅》,《释诂》居首。保氏教六书,《说文》仅存。”故宜先诵习。

二、毛诗正义

三、礼记正义

张广雅曰:“治经次第,先治《诗》,次治《礼》。”此确论也。《诗》取讽诵,视它经为易。传笺多以《礼》说《诗》。读注疏既久,即知《礼》为群经关键。此节不打通,则经无由治。《周官》、《仪礼》、《礼记》称《三礼》。今但取《礼记》者,以《礼记》发明礼意,且多汉初经师旧说,视二《礼》为易明,先其所急,非有轻重也。

四、荀子

五、庄子

季刚尝言:“不读《荀子》不知礼,不读《庄子》不知理。”此为至言。盖儒家孔孟而外,惟荀子隆礼人治,切于实用,其义核,其文玮,本末具备,故先之。漆园解老,旨远文高,玄学之宗也。子家大辏,未之或先。

六、汉书

七、资治通鉴

班书为纪传之正宗,《通鉴》为编年之极则。读史不先从事于此,无当也。《太史公》自属奇作,视班尤高,然其书秦以前可证经,汉以后为班书取裁,姑舍是,以待他时专力,非初学所能遽通也。《通鉴》体用赅备,删述伟业,非惟文系必读,即它系诸生亦必读也。读《汉书》时,宜附看《史通》。读《通鉴》时,宜浏览《读史方舆纪要》。

八、楚辞

九、文选

十、杜诗

此治文学必读之书也。治文先以《骚》《选》,则托体必高,摛词必雅,精者求气韵,粗者猎藻缋,皆可名家。读此书时,最宜取刘勰《文心雕龙》、钟嵘《诗品》同时读之。杜诗上承八代,下开唐宋,为诗家转变一大枢纽,百世不祧,万古常新,取此一家,庐牟万族矣。或有杜、韩并称者,余谓昌黎虽高,其真实本领,只须从经子、孟坚、扬云求之,已盬其脑,未足俪杜也。

此约之又约者也。数书在前人皆可于十五岁以前诵毕,至迟亦可于二十岁诵毕,今则虽大学中文系,亦视为高文典册矣。

或曰:今既知某书宜读矣,然则读之之法奈何?余应之曰:综合古今人读书之法有四,即口到、目到、手到、心到是已。耳到似要,惟不可专恃,验以目到,乃可恃耳。《宋书》:“沈庆之曰:众人虽见古今,不如下官耳学。”《颜氏家训》曰:“尝见谓矜诞为夸毗,呼高年为富有春秋,皆耳学之过也。”庆之武人,宜有此语,颜介所讥,则士大夫不学之过也。今学校风尚,纯任耳学,故章太炎先生极言其失。余谓耳学为听官,听固不可失,惟既听之后,必当发箧陈书,关出出典,始为可信。颜介所谓“谈说制文,援引古昔,必须眼学,勿信耳受”也。此即验以目治之说也。诸君必深明于此,耳受方有作用。否则道听途说,强为饰辞,自误误人,谬种流传矣。

四到之显然易见而用之极有功效者,略举于下方:

1

诵读

诵读者,古今人读书不易之法也。诵读有二,即背读、熟读是也。背读,如《魏志》:“王粲与人共读道旁碑,人问曰:卿能暗记乎?曰:能。因使背而诵之,不失一字。”明杨基诗云:“九龄六经已毕读,掩卷背诵无掣肘。”是古人读书,固尚背读矣。即就近代言,清季学童入学伊始,识字千余,即授以四书五经,塾师必责以背诵;稍长,看经疏,经文多能随口举读,了无违差,即其效也。故上列十书,如《诗经》、《礼记》全文,及《汉书》、《庄》、《荀》、《骚》、《选》、杜诗名篇,皆宜背读。且不仅背读也,更宜时时温习而背诵之,则终身用之不尽矣。至于熟读,或疑与背读无殊,实则不然。背读,必随口举其全文,一字无误。熟读,在深晓篇章大义,了无疑滞。苏轼诗云:“旧书不厌百回读,熟读深思子自知。”又楼钥诗云:“新诗熟读叹微言。”朱子语录云:“书贵熟读,读多自然晓。”此皆为熟读二字注脚。盖书无论新旧,文无论古今,往往初读一过,只得其粗,再读则别有理解,三四读则喻其深微,故贵多读。多读,即熟读之谓也。今日学子有一通病,书未终卷,辄动谓无足观;略览一过,即奋臆论得失,刊布虽多,几何不令通人齿冷乎?故上列诸书,如《汉书》、《通鉴》之类,当非一读便能了事,宜时时读之,岁岁读之,一二遍之后,继以三遍四遍,久则微言妙绪,窥见真际,如此,方谓之熟读。此又不仅指诸书而言,即他书在学术上有永久价值者亦准此,不可忽也。

2

阅读

有背读之书,有熟读之书,有阅读之书。背读熟读,既于诵读言之矣。然此犹别标阅读者,即前人所指为涉猎之书也。经史诸子文翰之源头书,最要者宜背读,次要者宜熟读。惟文籍既广,学术至博,以古人言,则有羽翼经传之群书,殚见洽闻之雅记,何莫非学者阅读之书?以今日言,则有殊方异域之译籍,近代名贤之造述,不可自封,且或有与古书古学互相印证者,乌可弃置?唐杜牧为一代诗文宗匠,而语侄阿宜,必读李、杜、韩、柳四家诗文。宋晁说之最为穷经笃古之士,尝勉其侄公武读《欧阳文忠集》,谓不可去手。而明末顾亭林、夏存古,皆日读邸钞。清陈沆得龚自珍文,闭户三日,不见宾客。此前人不薄今人之明征也。凡此皆宜阅读之书。惟阅读之书,必有择别。漫无择别,随意阅读,则猥琐冗滥之小品,空洞无实之议论,一知半解之考证,浅学薄植之短书,非惟无益,害且立见。然古今人书,至多且滥,惟欲定一标准,何书宜阅读,何书宜屏绝,其事大难。亡已,姑将余曩年日记中所定条例,略加增订,移录于此,以供参考:

- 经学书有家法有师承者,可看。无家法无师承者,而其说为有家法有师承者所征引,且每见不一见者,亦可看。否则屏绝。小学书准此。

- 史书有鉴裁有体例有宗旨者,可看。

- 杂史有来历有独到且翔实可据者,可看。

- 史学书有通识有别裁有断制者,可看。

- 地理书宜取其最古者数种,如《禹贡》、《河渠书》、《汉书·地理志》、《水经注》之类,昕夕精研,以明其沿革迁流。唐、宋则《元和郡县志》、《太平寰宇记》,可资佐证。最近者姑以《嘉庆重修一统志》为准。余则缓看。

- 政书有专著有通载,专著,如《周官》、《唐六典》、《唐律疏义》是也;通载,如《通典》、《文献通考》是也,并宜看。凡发策决科之《兔园策府》,宜屏绝。

- 目录书以《汉书·艺文志》、《隋书·经籍志》为正宗。而宋晁公武、陈振孙之书亦佳。盖一为史志,一为私家著录也。宜先看。余则后看。

- 子书本有古子近子之分。凡古子虽残佚,一字不容放过。近子亦不失古法,但文采丰缛耳。宜看。宋后子家歧出,儒家必入理学语录,杂家必入笔记丛谈。理学不腐,笔谈不妄,且有关于经史文翰考证者,可看。否则屏绝之,因看不胜看也。

- 诗文最多最滥。唐以前人集,可看。宋元则宜严择,其学有本源者,可看。否则缓看或不看。清人集中,凡多经史考订名贤志状金石题跋者,可看。诗家有独到无习气者,可看。否则不看无害也。

- 总集博大者,可看。选集除《文选》已列入上十种外,余如《玉台新咏》、《古文苑》可看。唐人选集,存者不多。宋元而后则滥矣。其学有宗主者,则强古人以就我;其学无深诣者,则随目论为高下。此类选本总集,终身不看可也。

- 丛书包罗较广,有用之书亦多,本无别择。但为治学计,《龙溪精舍丛书》,收汉魏六朝人书,最多最要。而近时流行之《四部丛刊》、《四部备要》,其中古书至多,皆可看者也。

- 古逸书在唐以前,而后人有辑本者,可看。其见于唐以前注本,如《汉书注》、《三国志注》、《世说新语注》、《水经注》、《文选注》者,一字不可放过。

- 类书品格最下亦最滥。但唐如《艺文类聚》、《初学记》,宋如《太平御览》、《玉海》,收古书最多,今并无存,赖此数书以传,可看。明以后,此类书宜屏绝。

- 书钞在六朝唐初最盛,但钞而不类,故与类书不同。今存者如《群书治要》、《意林》,皆可看,亦因其保存古书至多也。宋人《太平广记》,虽以类别,但多唐宋间古本小说,文亦瑰丽,可看。曾慥《类说》亦准此。余皆可不看。

- 官书冗滥恶劣,且成于众手,谬误太多,最宜屏绝。清代御撰中,惟《全唐诗》、《全唐文》、《大清一统志》、《四库全书总目提要》差可看。知其得,亦当知其失也。

- 邸钞,即今政府颁行令告也。官吏有关国计民生大政大典呈文亦准此。宜看。

- 近贤译著,凡博大精深见解独到者,可看。其摭拾剿袭理解谬妄者,宜屏绝。近时出版较易,决不可以刊行与否为断,要以书之内容精审与否为断。至于妄言谬解,一见即宜弃去,再无此闲工夫看下去也。

以上十七条,姑定为阅览书条例。准此,不致漫无择别矣。大抵诵读阅读两项,初学最宜判别,而先后各殊。书之应诵读者,必为基本之基本书。应阅读者次之。惟初学必宜先有数种精读熟读之书,为之根柢,然后从事阅览,方有择别,获益自宏。曾湘乡尝言:“应读之书,宜缓宜熟;应阅之书,宜速宜多。读书如守城,深堑高垒,效死勿去;阅书如攻城,轻骑剽悍,所向无前。”此语得之。愿学者三思也。

3

钞读

古代书极难得,人皆钞读。唐末板刻始行,而钞读之功遂废。然宋如宋祁、洪迈,明如顾炎武,亦尝钞而读之;学者固未尝废也。藏书家如毛钞、叶钞,更无论矣。钞书之有益于学,齐衡阳王钧数语尽之。《南史》:“齐衡阳王钧尝手自细书,写五经,都为一卷,置于巾箱中。贺玠问曰:殿下家自有坟索,复何须蝇头细书,别藏巾箱中?答曰:巾箱中有五经,于检阅既易,且一经手写,则永不忘。诸王闻而争效。”此即巾箱本五经之由来也。至言钞书之乐者,如王筠云:“余少好钞书,老而弥笃,虽遇见瞥观,皆即疏记,后重省览,欢兴弥深,习与性成,不觉笔倦。”远者不论,以余所亲见言之,伯祖殿撰公(上鸣下相,道光癸巳科)及古愚公,皆有手写十三经、《尔雅》、《说文》,至今世世宝藏。而友好如黄季刚晚年,余亲见其每日恭楷写经文三页;张阆声(名宗祥,海宁人)手写书几逾五千卷。黄、张二先生庋藏甚富,而必手自钞写者,盖以书非写不能精读也。今者东祸日亟,海寓云扰,荒鸢所肆,烈于嬴灰,坟籍日少,即习见者亦不易得。于此时而提倡钞书,一则免购求之繁难,—则广副本之流布,皆事之不可缓者也。况书经钞写,易记易得,如萧钧所云云者乎!

窃以钞书亦有六等:

一曰全钞,基本书全钞全读,如巾箱五经是也;

二曰节钞,读书时随所嗜而节钞之,如《群书治要》、《意林》是也;

三曰撰钞,每阅读一书将其书中精要,撰次而钞之,如《九经要义》、《文选》、《理学权舆》、《说文段注撰要》是也;

四曰比钞,两书皆有相当地位,比合钞之,如《班马异同》、《新旧唐书合钞》是也;

五曰摘钞,随所阅览,摘其字句而钞之,如《两汉博闻》、《两汉蒙拾》是也;

六曰类钞,与摘钞略同,但分类隶属,以便挦扯,如《文选类林》、《楚骚绮语》是也。

钞书至此,似为最下,然取便记忆,本无不可,出以示人,则贻讥饾饤矣。以上六种钞书法,惟三四两项,等于著书,非别具手眼,明于条例,不可轻言。其他四种,一二为读书人所必致力,五六则为博览与词章家所从事,各有效用,未可相非。今余所谆谆于诸君者,为读书而钞书,如是则一二两种之钞书法,在今日尤亟亟也。

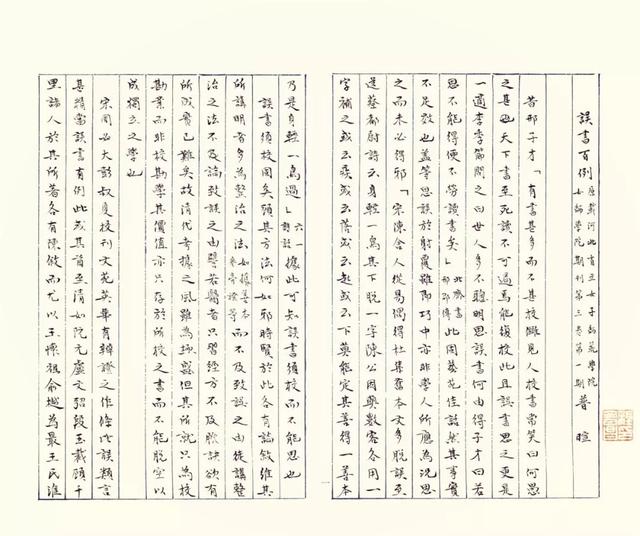

程千帆先生钞读《误书百例》

4

参读

诵读、阅读、钞读之外,尚有参读之法焉,斯其尤要者也。盖诵读口到,阅读目到,钞读手到,而参读则心到也。以一为主,而三者辅之,各程其用,非谓主一而废三也。参者,即参伍错综之谓,或三或五,以相参合,而后古今之情得,蕴藏之义昭。孔氏之举一反三,《春秋》之属辞比事,虽不尽指此,然研读之士,亦尝窃取斯义,以尽读书之法。昔韦谀雅好儒学,于群言秘要之义,无不综览。而潘岳之诔杨仲武云:“子以妙年之秀,固能综览义旨,而轨式模范矣。”此所谓综览,盖亦参合比勘之义。读书者能明乎此,则群言秘要,前人义旨,不难玩索而得矣。

窃以参读之法,亦有数等。

一曰有因意同而参读者。例如徐幹论名物大义之得失,与班《志》六艺序论略同;抱朴子论文章今胜于古,与《论衡》案书之说正合,取以相参,义旨愈明。

一曰有因事同而参读者。例如三代秦汉之古事,而经典与百家,详略互见;六朝唐宋之大典大事,而官书与私家,是非不同,比类并参,情伪斯得。

一曰有因文同而参读者。例如昌黎改玉川月蚀之诗,而读玉川诗者,必读昌黎;义山改《会昌一品》之序,而读郑亚序者,必及义山,两两比勘,瑕瑜自见。

一曰有因人同而参读者。例如同一人也,而史书之前后互见,状志与正史不同;其不见于史传者,而众家所记,出入亦多,博采旁搜,神智焕发。

一曰有因地同而参读者。例如同一华山也,而读《御览》之记华山,宜取《三水小牍》之记华山同读,奇趣自生;同一蜀峡也,而读《水经注》之摹写三峡,宜取陆游之《入蜀记》、范成大之《吴船录》、王士祯之《蜀道驿程记》同读,厥味无穷。

然此五者但就参读略发其凡耳。尚有因书同而参读之一法,余早年用之,获益良多,今更为诸君告之。夫所谓经子文翰之源头书者,既为百代常新之作,吾人之所钻研,亦即古人之所钻研。古人于研读之余,举其所得,或校正其音读;或详注其名物;或疏说其大义;或发明其条例;或由本书以求与他书之关连;或由他书以证本书之旨趣。吾人只须留意目录,即见本文上列诸书,而目录簿籍中,往往于原书之下,缕列前人有关本书之著作,不下数十余种,即知此为必读之书,亦即必参读之书。

惟此参读之书,亦宜别择。盖时有今古,故闻见互殊,学有浅深,斯良楛各别。且书既繁多,一时难致众本;说尤厖杂,创获贵于因仍,是必有别裁焉。故于读《说文》时,段玉裁《说文解字注》、冯桂芬《说文段注考正》、严可均《说文声类》必须参读,而桂馥、王筠、朱骏声之书次之;读毛诗时,《吕氏家塾读诗记》、严粲《诗缉》、陈奂《毛诗传疏》、马瑞辰《毛诗传笺通释》、王劼《毛诗读》必须参读,而朱子、何楷之书次之;读《史记》时,司马贞《史记索隐》、张守节《史记正义》、梁玉绳《史记志疑》必须参读,而杭世骏、尚镕、张文虎、沈家本之书次之;读《文选》时,余萧客《文选音义》、《文选纪闻》、汪师韩《文选理学权舆》、张云璈《选学胶言》、梁章钜《文选旁证》、朱珔《文选集释》、薛传均《文选古字通疏证》、胡绍煐《文选笺证》、胡克家《文选考异》,必须参读,而陈景云、何焯、朱铭、许巽行、李详之书次之。他如读《戴记》,宜参以卫湜、杭世骏之书;读《荀子》,宜参以王先谦之书;读《庄子》,宜参以王夫之、郭庆藩之书;读《汉书》,宜参以王先谦之书;读《通鉴》,宜参以袁枢之书;读《楚辞》,宜参以朱子、林兆珂之书;读杜诗,宜参以钱谦益、仇兆鳌之书,此举其荦荦者也。至短书雅记,尤难更仆,依类求之,依书求之,博极一书,兹其发轫也。

参读之法,余尝取古本或白文本为读本,同时即尽力搜求关于此书之注释考证诸书,悉置几案,日诵白文一卷或一篇既毕,然后将几案所备诸家校注,逐篇检阅,遇有文句歧异、考证纠纷者,摘记于册,若已别有所见出于诸家之外者,别纸疏记之。如是,则某一书读毕,同时亦将诸家之书读毕。闻见既博,理解亦增,其效可操券也。余幼时,尝疑天下书不能遍读,而耆年宿学,随所叩鸣,罔不条举得失,心尤异之。继乃知其下帷伊始,即用参读之法,积以岁月,守以恒心,曲达旁通,纤细备照,记丑学博,非无故也。

或曰:参读洵善矣,今世难方殷,寻常读本,尚不易得,安从得此多书以供参读耶?曰:此亦视其志向坚定与否而已,苟立志坚定,多方访求,书非奇僻,不难立致。昔郑樵论求书之法有八:一曰即类以求,二曰旁类以求,三曰因地以求,四曰因家以求,五曰求之公,六曰求之私,七曰因人以求,八曰因代以求。求书之道,此为昭析。余曩时搜集郦道元《水经注》诸本,不下五十余种。抗战西迁,悉弃之金陵。侨渝五载,或购或假,陆续所获,已逾半数,而杨守敬、熊会贞之《水经注疏》稿本,沈炳巽之《水经注集释订讹》,沈钦韩之《水经注疏证》,反逾旧藏之外,皆用夹漈求书之法而得之者也。若本文所举必读之几部源头书,关于诸书应参读之本,更属寻常,但须从学校及私人所藏求之,咄嗟立办,是在好学者勉力赴之耳。凡此皆读书法之最切实而有效者也。

最后更有二事为诸君告者。

其一事,读书时必要伏案。盖读书不伏案,则不能聚精会神,全力贯注。阙此工夫,则书义本不深微,相失即在交臂。余见现代青年,不乏颖异,惟展卷攻读,或息偃匡床,或徘徊户闼,至于临流踞石,借草拈花,在古则为雅人深致,在今则觉栖栖不遑。欲做一真正读书人,此病必当痛戒。

其一事,读书时必要点读。古书本难句读,句读必有师传。汉人传经,即传句读。盖句读不明,文义即失,差之毫厘,谬以千里。今日青年绝不措意,而惟恃书局之标点,囫囵读过,谬误百出,贻笑通人。揆厥原因,皆由未能亲加点读耳。至点读形式,可用逗句二法。《宋史·何基传》:“基所读书,无不加标点,义显意明,有不待论说而自见者。”基所用标点,今不得见,恐亦用逗句及他种符号也。此非细事,慎无忽焉。

书至此,因忆儿时,先君口授欧阳文忠《读书》一诗。年十二,先母饶太夫人卧疾梁园,每夜问寝之余,必命余兄弟口诵一过,以资慰藉。今忽忽四十年矣!此乐胡可得?所难忘者,一灯明灭,双髻绕床,炉烟缭袅,琅琅歌声。偶一念及,肝肠凄断。今再录欧诗以殿吾文者,甚愿诸君以余之蹉跎岁月为戒;而欧公中年以宦情坐失研摩,又不可执一而论也。停笔感叹,有泪连丝!