下文为《边疆即中心:一个小人物的辛亥政治变局》,孙江著。摘自《新史学(第16卷)——历史的尘埃:微观历史专辑》,由王笛主编。

边疆即中心:一个小人物的辛亥政治变局

孙江

历史即事件,围绕事件的研究通常会关注“大人物”的思想和行动,这种研究因忽略事件背后的社会结构而每遭诟病。确实,即使处在事件中心的“大人物”,其身上的光环也并非其独有,毋宁说是特定社会政治结构变化的表征。而一些被“大人物”遮蔽的“小人物”的智慧和作用,亦非无关紧要,后者有时能展示出超越时代和“大人物”的面相。

1943年版日文版《支那论》书影

(图源网络)

1911年10月10日武昌起义爆发,在不到两个月的时间里有14个省先后宣布独立,帝制迎来了最后时刻。当新时代的序幕拉开,“大人物”围绕未来国家政体和权力分配进行博弈之际,有个名叫盛先觉的“小人物”心系边疆——蒙古、西藏和新疆,思考现代国家主权如何与治权相契合,以防止边疆在英国和沙俄两个帝国主义的阴谋下脱离中国。二十年前,笔者在阅读内藤湖南《支那论》时,曾为如下一段话所吸引:

支那目下所遭遇的问题中,最为棘手的一个是领土问题。当革命军初起之时,那些居于中心的人物尚无暇关注此问题之时,有一个年少的学生,很早对此予以关注,此人即湖南出身的盛先觉,札幌农科大学留学生。

“年少的学生”——盛先觉是谁?检索常见的史料集,有两则材料出自盛先觉之手:一则收录在丁文江等编《梁启超年谱长编》,是1911年12月17日盛先觉致梁启超的信函;另一则是收录在《孙中山藏档选编》中的《理藩策》,系1912年初盛先觉呈孙中山的条陈。从盛先觉给梁启超的长信可知,他是康有为、梁启超的学生。1911年12月,盛先觉乘船从日本回国,代表康、梁联络章太炎,摸索革命派与保皇派在“虚君论”上合作的可能性。此后,盛去了南京,向中国民国临时政府大总统孙中山呈递了《理藩策》,诉说保全边疆的方略。从“虚君”到“理藩”,二者之间存在怎样的关联?仅凭两个文本的字面信息——“历史材料”,人们是无法重构“历史”的。

2020年春,笔者再次阅读《支那论》,获知在关于大谷光瑞西域探险队的一本论文集里有一篇文章涉及盛先觉。这篇文章罗列了两则关于盛先觉的上述史料,没有给出任何解释,但提到1909年(明治42年)6月17日盛先觉给东北帝国大学提交的入学申请书,笔者阅读之余,激起了探讨盛先觉是谁的欲望。

在历史的关键时刻,“小人物”如彗星般闪现,转瞬而逝,难觅所终。即使在检索手段发达的今日,能够得到的有关盛先觉的信息仍然零碎而缺乏关联,对了解其生平有价值的仅1898年《时务学堂第二期取准学生榜》一条:“内科生三十名之一:盛先觉”。根据前述盛先觉的入学申请书,盛先觉生于1885年,湖南长沙市善化人。而据盛先觉《理藩策》自述,他是在18岁那年——1903年赴日留学的。将这些信息综合起来,盛先觉的留日经历大致如下:

1903年时务学堂毕业,赴日留学;1904年12月入东京工艺学校;1905年9月入东京第三高等学校特别预科,次年6月毕业;1906年9月入鹿儿岛第七高等学校造士馆,1909年6月第二学年结业;1909年6月,申请入东北帝国大学农科分校学习。

这一履历告诉读者,盛先觉志在实用科学。鹿儿岛留学三年,仅两年在校。进入东北帝国大学后,从1909年入学到1911年中断学习,也仅在籍两年,没有完成学业。盛先觉为什么要不断变换留学地?内藤湖南的回忆给出了一条线索:

从清朝末开始,(盛先觉)即已留意支那的异族统治,自学蒙语。在革命之乱时回到支那,但是革命军尚未成功,很快又再次回到日本,来访问我,就如何处理领土问题听取我的意见。

鹿儿岛是西乡隆盛的家乡,是日本开启明治维新、告别“前现代国家”的出发地;东京是日本“现代国家”的中心;北海道是日本开疆拓土迈向“现代帝国”的前奏。盛先觉不断变换留学地,观察日本的成长之路,显示出其明确的意图;而他最后自学蒙语,则表明其关注的焦点乃为中国边疆。

历史是对过去的表象,上述信息仅仅是有关过去的“史料”,而“史料”只有被置于特定语境中并被赋予“时间性”后方能成为“历史”。基于这一理解,以下笔者尝试诠释盛先觉留下的两则史料的意涵。

盛先觉与内藤湖南

1911年11月某日,京都。一个看似不到二十岁的青年敲开了京都大学内藤湖南研究室的门。来者操一口流利的日语,叫盛先觉,中国湖南人,东北帝国大学留学生。由记者转型为帝国大学教授的内藤湖南,于授课之余,主要精力在给报章撰稿,面向大众讲演,能抽时间接待一个无名的中国青年很不寻常,想必与来者自报是梁启超的弟子有关。梁启超和内藤为中日言论界的骄子,内藤的中国认识里有着深隐不显的梁启超的影响。

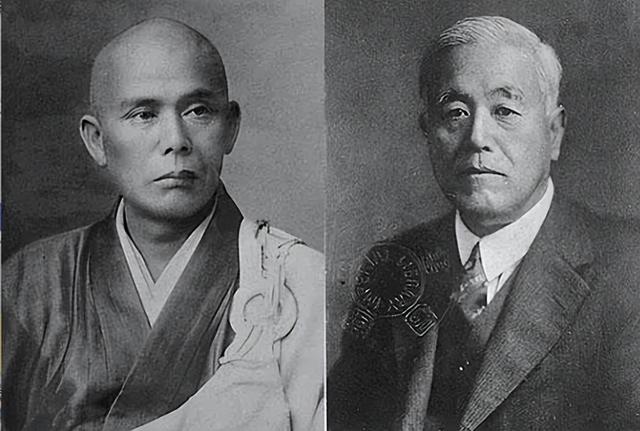

内藤湖南像(图源《支那论》)

寒暄过后,盛先觉述说在报章上经常读到内藤的文章,称赞文笔雄健,见识深刻。以往内藤与中国知识人的来往是没有声音的“笔谈”,而今一个中国留学生能用日语与自己交谈,让内藤不禁心生好感。交谈中话锋一转,盛先觉称刚从中国返回日本,武昌起义及其余波可能导致清朝的覆亡,新疆、蒙古和西藏有可能在英国、沙俄的阴谋下脱离中国,果真如此,则不仅中国领土完整受到损害,日本在中国的利益也会受到影响。盛先觉希望内藤写一封短笺介绍其认识大谷光瑞,通过后者与达赖喇嘛十三世的交谊,规劝达赖喇嘛离开印度。大谷光瑞即日本西本愿寺的法主,不爱坐修爱探险,组织“西域探险队”,属意边陲。因援助受困于英属印度的达赖喇嘛,与达赖建立了友善关系。

盛先觉像(1939)

明白盛先觉来意后,内藤仔细端详眼前似乎还称不上“青年”的盛先觉,难掩内心的震撼。不久前,他在报章上撰文畅谈清朝君主立宪,向大阪商民演讲清朝宪政改革的前景,和几乎所有“支那通”一样,在其中国认识里没有“革命”的位置,直到武昌起义的意义彰显出来后,内藤才重新思考中国的来路和去向,匆匆撰写了《清朝衰亡论》等文章。两年后,内藤撰述《支那论》,回忆起与盛先觉的交谈,不无感叹地写道:

无疑,此人考虑的是,因为革命之乱,以往支那拥有的异族辽阔的领土可能令人遗憾地土崩瓦解,想继受清朝的统辖权,为此需要与西藏的达赖喇嘛建立关系,为了用自己的力量解决西藏及蒙古问题,想见达赖喇嘛,因此,希望得到西本愿寺法王的介绍(信)。这原本是支那人的立场,特别是在革命之乱还没有成势的时候,即能如此关心此事,非同一般。

清朝覆灭后,维系边疆的“支那人的立场”成为《支那论》第二部分讨论的主题——“领土问题”;正是在这部分,内藤提到了盛先觉。

内藤认为,中国的领土是由“民族”来区隔的。自秦汉以来,中国历史是在汉族与“异种族”对立和融合中展开的。及至清代,从山中走出来的满洲人进入汉土,“不像蒙古时代对所有文明的民族一视同仁,较之西域等文明,似乎有不重视支那文明的倾向,但是,缺乏了断的思想。于是在满洲人统治支那的二百余年间,渐渐浸染支那文明,最后拥有了与支那人完全一样的感情”。内藤进而认为,辛亥革命后中央政府的要员皆为汉人,以汉人为中心的中华民国必然会引起其他民族的反抗,因为蒙古、西藏、新疆原本服从的是“满洲的天子”,不是汉人建立的国家。在这种“异种族间感情”离心作用下,“五大民族共和”这种口号作为权宜之计虽然很有意义,但结果还是无法实行。回顾历史,秦汉以降的统一王朝都是靠自身实力——财力和兵力,来完成“异种族间”的统合的,革命后的政府没有这种统合能力。“支那的领土问题,从政治上的实力考虑,今日应该缩小。不应为五族共和这样的臆想议论所左右,应考虑实际的实力,宁愿一时失去领土而专注于内部的统一。”这是赤裸裸地否定中华民国合法性的言论,与盛先觉的想法背道而驰。在自叙里,内藤说《支那论》构思于1912年夏秋之际,也即他与盛先觉会面大半年后。回到谈话现场,二人至少在一点上是有共识的:不希望蒙古、西藏、新疆为沙俄和英国所攫取。因此,面对盛先觉的请求,内藤提笔写了一封介绍信。

盛先觉与大谷光瑞

拿到内藤的介绍信后,盛先觉踏上了西行的路途。在此之前,盛先觉曾与居住在兵库县须磨的梁启超、康有为告别,梁启超交给他一封致章太炎的长信。

盛先觉西行抵达山口县见大谷光瑞的情形,在12月17日从上海致梁启超的信中是这样描述的:

11月28夜9时,抵下关,大谷尊由。渠因有客,命部下某之深通我国情形者相周旋,言次并突问觉旅费充实否,意欲馈赆,觉乃重谢其厚意而婉却之。“甚矣哉!日人用心之深也。”

11月29日旁午。访大谷光瑞于光明寺,尊由亦在焉。交谈约时许,光瑞善谈,且关于我蒙、藏事颇有所陈,受益不少。谈毕,敬致南海及先生意;光瑞亦屡致意于南海及先生焉,遂互道珍重而别。

11月28日夜抵达下关后,盛先觉立即前去拜访大谷光瑞。大谷光瑞弟大谷尊由令手下接待了盛先觉。根据西本愿寺《教海一澜》记载,是日下午大谷光瑞出席了当地准备建造的西本愿寺“清国布教”据点——“镇西别院”开工仪式,在五点半左右即已回到旅馆休息。次日近午,盛先觉如愿见到了大谷光瑞。盛对见面的结果非常满意:“光瑞善谈,关于我蒙、藏事颇有所陈,受益不少”。“互道珍重而别”。关于会面情形,盛先觉在呈孙中山《理藩策》中有较多文字涉及,如下:

不佞游学日本,前后九年,专攻拓殖、农桑,涉猎蒙藏历史、宗教、文字、语言,颇能识日本名家,而与本派本愿寺法主大谷光瑞善。光瑞以佛教传家,尝游我新疆,入印度,屡遣人窥我蒙、藏,日本有心人也。又以同教之故,素识达赖喇嘛,相与交好甚密。及达赖喇嘛窜居印度,交通之消息尤勤。据云我国更始以还,居恒函电交驰,力阻达赖嘛喇入藏,劝其待命安居。不佞之归也,侦知之,责以同文同种,当效力于东亚和平,以谋人道幸福,求符佛家普渡众生之义,而后可。光瑞曰诺,并说不佞迎归达赖喇嘛于上海为最善之策,自愿效绍介之劳,一面遣其徒青木氏伪装喇嘛,前赴印度为我说合焉。

盛先觉很清楚大谷光瑞的动向——“屡遣人窥我蒙、藏”,认为可以利用日本与英国、沙俄的矛盾,用“同文同种”来说服大谷光瑞——“遣其徒青木氏伪装喇嘛,前赴印度为我说合”,最终将达赖喇嘛接到上海居住。耐人寻味的是,此次会面并不见于西本愿寺《教海一澜》或其他记载,盛先觉对大谷光瑞的野心有一定的警觉,但强烈的主观诉求使之没有注意到精明的大谷光瑞虚与委蛇,更进一步说,即使大谷有心按盛先觉的设想为之,也未必能够做到。

僧人时代和还俗后的大谷光瑞(图源网络)

20世纪初,英国和沙俄觊觎清朝治下的西藏,分别支持班禅和达赖。达赖密谋脱离清朝。1903年12月,英军侵入西藏,占领拉萨。达赖奔走库伦,意欲仰仗沙俄力量。滞留库伦日久,达赖的威望致使其与蒙古活佛哲布尊丹巴关系恶化,1908年9月离开蒙古,前往北京朝觐中央政府。达赖滞留北京期间,除为修复关系而与英国公使秘密往来,更与日本公使林权助相往还,大谷光瑞门人多田等观在《入藏纪行》中如是回顾道:

在北京的日本公使馆也逗留了一周。当时的林权助公使热情地接待了达赖。后来当达赖再次见到我,回忆起当时的情形说,在日本公使馆逗留的几天,犹如回到了自己的家。看来实在是意味深长的回忆。这时大谷光瑞大师曾通过林公使向达赖提出了希望彼此作为佛教徒,能建立交往的要求。当时正值日俄战争结束后不久,由于外交的中心在北京,达赖喇嘛的行动受到了各方面的注意,即使日本人是佛教徒,但要见达赖喇嘛也并非一件易事。于是便乘达赖喇嘛赴山西五台山之机,派遣大谷光瑞的弟弟大谷尊由师去会见达赖。

在五台山,大谷光瑞的代表大谷尊由见到达赖,自此双方建立了联系。

1910年2月,达赖回藏不到两个月就背弃清朝,逃亡英属印度,被英印当局旁置在大吉岭。正在印度巡访佛教遗迹的大谷光瑞的弟子青木文教获知后,立刻前往大吉岭。这是大谷光瑞一派与达赖的第二次会面。青木辞别达赖,前往英国游学,一年后接到达赖方面的来信,要求与大谷光瑞一派互派留学生。于是,青木离开英国,在印度又一次见到达赖。不久,青木带达赖指定的两名僧人(察瓦提托为达赖特使),一行四人悄悄抵达日本,时在1911年春夏之交。

大谷光瑞及其门人与达赖方面的往来是在秘密中进行的,盛先觉不知从何处得到了相关消息,不难想见大谷光瑞知道盛先觉了解自己与达赖关系时的震惊。盛先觉的目的旨在说服大谷光瑞“为我说合”,这一机会在等待近三个月后的一天到来了,但却是另一番光景。1912年1月,达赖突然急召在日本的两名僧人回印度。24日,青木文教、多田等观等一行6人离开日本,长途航行后抵达印度,青木第三次见到达赖。其时,达赖正在英国的支援下密谋回藏,“对达赖非常想知道的支那革命的混乱状况”,青木“通过僧正的翻译,不厌其烦地予以详细说明”。大谷与达赖双方的关系仅止于此,不可能出现盛先觉所期待的结果。

盛先觉与章太炎

却说11月29日见过大谷光瑞后,盛先觉继续西行。11月30日晨抵达长崎,同日午后4时登上开往上海的客船。12月2日9时抵达上海。

盛先觉即刻开始工作。午饭后,走访章太炎,不遇。前往吴淞拜访军政府司令李燮和(李柱中),不遇。夜回上海,再访章太炎,又不遇。继而访宋教仁,亦不遇,但巧遇李燮和,二人各道十余年来契阔,寒暄数语后,李以次日7时要去南京,匆匆离去。此时南京已经光复。

12月3日晨,盛先觉再访宋教仁,不遇。三访章太炎,章尚未起身。待章出门,盛即迎上自我介绍。恰巧汤寿潜至,交谈被打断片刻。谈话重新开始后,盛询问章:是否仍认为可以让满人和清帝自立?章答称:“昔诚有此议,今已知其不可而作罢矣。”又问,是否坚持共和政府成立后立清帝为大总领?章对曰:“昔亦诚有是,然今大势已粗定,清廷万无能为力,且革命党势甚嚣嚣,再作此言必大受辱,吾今亦不敢妄谈矣。”盛先觉后来给梁启超的信中写道:“由是观之,章不主张虚君共和。”接着,盛先觉转达康有为和梁启超的致意。章答曰:“今也两先生心迹盖昭昭然于天下矣,吾何慊焉。”闻后盛拿出梁启超亲笔信。事涉“虚君共和主义”,章阅后道:“曩余致书任公,盖未知其隐衷故尔,今知之矣。”进而表示想了解更详细的内容,盛“因出先生所属携长书示之,章请俟三数日略行研究而后相答”。这里的“长书”和刚才的信函不一样,当为阐述虚君共和主旨的文章。至此,盛先觉完成了康、梁交给的信使的任务。最后,盛先觉向章太炎讲起自己关于未来中国的构想——“私意三策”。章听后道:“今兹有赵竹君者,曾居张之洞幕下,亦尝主张此策,君盍往访,余当为君介。”

赵凤昌像 摄于上世纪二十年代

(图源网络)

赵竹君即赵凤昌,在义和团时期曾串联东南各省督抚进行“东南互保”。此时在租界,赵凤昌成为众人的中心,南北各方信息的中转。持着章的介绍信,盛往访赵凤昌,听完盛的来意,赵引荐正在其住处的张謇。盛详细给二位讲解“私意三策”,张、赵皆赞成。但是,张謇认为当务之急在军事和民政,现在还无暇顾及边疆,“异日苟有机会,必唯君是赖,君幸好自为之”。

租界是个各色人等杂处的地方。12月3日下午,盛先觉拜访湖南同乡熊希龄。熊问“今归来意欲何居?”盛答道:“闻民党中有宁弃蒙、藏而求本部独立之说,私意极不谓然,今之归国,实为谋统制蒙、藏、回之故。”熊闻后极表赞成,并为盛筹划如何落实。12月4日,盛移居上海新租界南洋路第六号湘西熊寓。

人以群分。在租界,盛先觉还很快找到了志同道合者。12月5日,他邀请陕西人“白某”来住处交谈,“白某”可能就是后文出现的“白常洁”。白毕业于日本法政大学,盛和白一见如故:“此人尝游新疆,熟悉该处情形,并谙回语,素有慨于该省之好乱,思有所以驭之术,而未能得。乃相与谈论久之,大恨相知之晚,因互约此后竭力相助为理。”12月6日晨,盛先觉访问景耀月于铁笔报馆。景耀月,山西人,正在组织北方九省(秦晋陇豫燕齐东三省)联合会,“以援民政府”,是张謇建议盛去拜访的,二人相见后,“约互助焉”。

6日午后,盛先觉四访章太炎。章托词不见,留下一封短笺。盛先觉阅后不知所云,请章手下人给予说明,“而此辈少年意气用事,瞋目怒视,几将谩骂”。盛转而温言相说,手下人始进室内询问章太炎,章传话“答书另纸条呈”,交给盛一封答复梁启超的书信。这封信以《复梁任公书》收录于《梁启超年谱长编》。信有两段文字,第一段如下:

清帝犹在,而蒙古已宣告独立,是虽存清帝之号,未足羁制蒙古也。况帝若无实权,则非蒙古所惮;若有实权,则是一国二君,其祸甚于蒙古背叛。若只戴清帝为元首,而欲汉人柄政,此非袁世凯辈不作此妄言。蒙古果叛,中国本部遂不足自立耶?此亦不然。本部之地大于日本七倍有余,日本犹足以自强,况中国本部乎?要之,兵强财盛,本部足以雄视世界;兵孱财尽,虽有无数外藩,亦何所益耶!徒以地之广狭论国之强弱,谓外藩一失,中国遂不能自持,此亦愚者之见。

经过三日思考后,章太炎的正式回答是,清朝皇帝存在与否与边疆的安危没有关系。章沿袭了中国本部和藩部说,认为目下清帝尚在,而蒙古已经宣布独立,可见中央政府对藩部无约束力。和梁启超、盛先觉的担忧不同,章太炎及革命党并不认为失去“外藩”有多重要,信的第二段是这样写的:

共和政体既就,蒙古必无恶感。仆所见蒙古人,其恨满人至于衔骨,其对汉人犹有同舟共济之意,所患者俄人诱之耳。然即清帝不退,能使俄人无蚕食之心耶?俄人能运动蒙古人,汉人亦能运动蒙古,岂在持清帝之虚名以招致之乎?

章进而认为蒙古人衔恨满人统治,对共和政体“必无恶感”。唯一担心的是俄国人的“蚕食”。然而,正如盛先觉在信末“跋注”中所写的,章太炎“所答似系专对觉言”,而非对梁启超语。盛认为,“至于第二段尤属无谓之谈”。盛被章太炎手下拦住,无法向章当面解释。在12月17日给梁启超的信中,盛批评章手下,“嚣张浮华,专事阿谀,颇有视太炎为奇货可居之慨”。对于虚君共和,盛先觉认为只有章太炎似乎有赞成的希望,余为宋教仁。宋教仁、黄兴等均到南京,盛表示要去南京游说。

盛先觉与孙中山

与盛先觉有关的另一则史料《理藩策》收录在《孙中山藏档选编》。《理藩策》如何到孙中山的手上的,有诸多难解之谜,先看其内容。

在《理藩策》中,盛先觉认为,要固邦本并与列强对抗,就必须“保全旧有藩属”。藩属如稍有疏虞,地缘政治的均势就会被打破,中国有被瓜分的危险。那么,应该怎么办呢?盛援引参议院议决第七款所述,“保崇喇嘛,毋俾惶恐”,“许以复位之荣,加以虚尊之号”。盛之所以重视达赖在蒙、藏问题上的作用,理由出自历史传统。元、明两朝皆奉达赖为“国师”,清顺治、康熙、雍正三朝优待有加。历朝历代之所以重视达赖,是因为其对包括西藏在内的信仰喇嘛教的蒙古、青海有很大影响,“苟能牢笼达赖喇嘛,师法历朝故智,则蒙、藏自必受我羁縻,安然帖服矣”。显然意识到章太炎的质疑,盛指出:“盖哲布尊丹巴胡图克图知俄之奉其国教甚力,纵告独立,日后必并于俄,行将大不利于己教故也。若得我保崇彼教真意,而又有达赖喇嘛周旋于其间,则哲布尊丹巴胡图克图必为内应,蒙民响风输诚,其强主之某盟长必将势蹙途穷,而蒙古定矣。”达赖的作用既然如此重要,如何安置就成为当务之急。在此,盛先觉改变了曾与大谷约定的方案——接达赖到上海,认为在复杂的国际形势下,既不能“公然欢迎”,更不能“私诱”,否则不但招致英国、俄国的阻扰,“名则我迎,实为日(本)得,其危且险”。基于此,他建议以大谷光瑞为中介,先遣使问候达赖,约定大局安定后专门迎接其归国。

《理藩策》谈的第二个重点是新疆。新疆地势辽阔,人口稀疏,与蒙、藏地区接壤,形同枢纽,东北控蒙,东南制藏,俄、英分别在天山北南,如果从新疆驰甲向东长驱,可以直抵秦陇。有清一代,通过财政补贴——年额有时多达五百万两白银,才勉强维持。在财力匮乏之秋,内地各省自顾不暇,所幸新疆地大物博,如果经营得宜,是能够达到自给的。为此,盛建议在新疆省“都督”一职前要特别冠以“大”字,以示特殊。而基于新疆地处偏远,还要赋予新疆大都督以外交、军事权,“兼加新疆大都督以蒙藏绥抚使之名,托其就近管照”。“俾蒙、藏、新疆互为捍卫,有如常山蛇之首尾相应。则庶几中央藩疆,可永奠金汤之固,而五大民族得共讴幸福之歌矣。”

盛先觉关心蒙、藏、新,但深知问题敏感,特别指出在对外宣言中要不分界限,只强调藩属是中国领土、藩民皆中国子民,并且统一使用“大中国”字样。为了经营边疆,应该在内务部设立“远边(或称蒙藏)经理局”,专司蒙、藏一切事宜,予以特权。

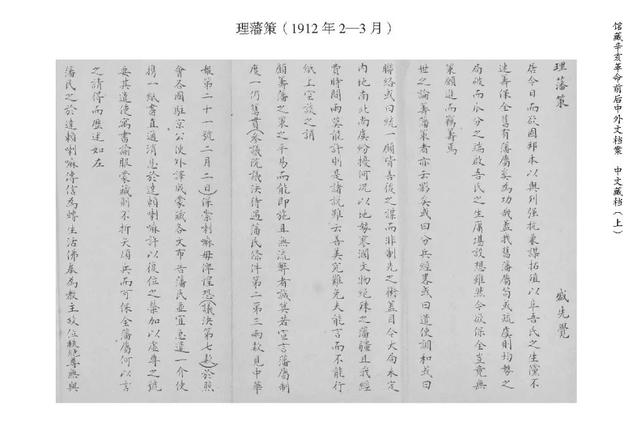

《理藩册》部分书影(图源近代香山名人数据库群)

《理藩策》标注的成稿时间是1912年2月至3月间,应为2月。《理藩策》有六次提到1912年2月2日南京《中华报》载述的“参议院议决待遇藩民条件”,可以说是关于这一文件——草案的诠释,有催促临时大总统孙中山尽快予以落实之意。在1911年12月17日盛先觉给梁启超的信中,表示要去南京游说;到南京后,大概借助实业总长张骞之力,谋到了实业部农政司科长之职。借助这个角色,盛很可能参与了参议院草案的制定过程,因为草案的内容与盛先觉挂在口上的“私意三策”相似,而参议院议长正是盛在租界相约“互助”的景耀月。

在临时政府内,盛先觉与湖南同乡黄兴续上关系。3月18日下午1时,旨在“拓地垦荒,殖产兴业”的拓殖协会在南京中正街悦宾楼成立,发起人名单上有黄兴、蔡元培等“大人物”,末尾有白常洁、盛先觉,大会推举黄兴任会长。该协会显然是盛先觉一手创设的,作为发起人,他在演说中说道:“拓殖先从满洲入手,次预备进行新疆。”拓殖协会成立宗旨如下:“民生主义以拓地垦荒、殖产兴业为目前切要之务。吾国西北土旷人稀,而东南人满为患,农无田而可耕,兵无法而退伍,民生坐困而工商业亦因以不振。同人深慨民国前途极为危险,特集同志创设拓殖协会。思有以苏民困、维国本。”

“小人物”经历的“大历史”

以上,本文通过将盛先觉留下的两份史料置于相关的语境——辛亥政治变局中进行梳理和诠释,勾勒了一幅“小人物”经历的“大历史”。

1903年从湖南时务学堂毕业的盛先觉,随着晚清士子的东渡大潮到了日本。与众多的留学生或游学生不同,盛先觉不断调整学习目标,从东京到鹿儿岛,再到北海道,目睹了日本由“前现代国家”成长为“现代国家”,进而演变为“现代帝国”的历程。作为康梁的学生,盛先觉早在辛亥革命到来之前就预感到边疆问题的重要性,自学蒙语。武昌起义爆发后,康有为、梁启超担心政权的更迭会导致边疆危机,试图以“虚君共和主义”与章太炎等革命党人联手,派盛先觉为信使去上海。作为附着在“大人物”下的“小人物”,盛先觉并非没有主体性,他对边疆的想法超越了帝制和共和的分野,简言之,只要能维护领土完整,可以不考虑政体问题,这就与康有为发生了意见龃龉。鉴于西藏发生的变乱,盛先觉认为有必要利用日本来牵制沙俄和英国,为此拜访了内藤湖南,通过内藤的介绍又见到了大谷光瑞。盛先觉对边疆的先见之明,令内藤湖南印象深刻,将其写在了《支那论》中。

盛先觉颇有行动力。12月2日,在长途航行船抵上海后,他立刻探访章太炎等。12月3日见过章太炎后,又开始按照自己的意志行动。通过章的介绍,结识了赵凤昌,又通过后者的引荐认识了张謇,还联系上了同乡熊希龄,与自己处境相同的精通“回语”的白常洁订交。从上海到南京后,盛先觉在临时政府农政科谋得科长职位,得以将其抱负付诸实践——成立拓殖协会,进而又成立蒙藏交通公司等。时代给“小人物”施展抱负的时间和空间是有限的,在不稳定的共和政局中,盛先觉壮志难酬,很便快消失在过去的时空中。今天,人们虽然在史料的灌木丛中还可以捕捉到点滴的痕迹,但不足以建构属于盛先觉的“历史”。

尽管如此,盛先觉留下的两则史料,足可在近代历史上书写一笔。众所周知,现代主权国家的空间是以“领土”来框定的,在领土上生息的主体是具有共同意志的国民或民族。盛先觉师承“中华民族”“中国民族”概念的创始者梁启超,结交辛亥变局中策划“五族共和”的张謇,在历史巨变的时刻,以自己独特的方式参与了现代国家的建设。盛先觉的事迹不应只寄身在内藤湖南的《支那论》里,还应写入当代中国有关民族和边疆的历史叙述中。

历史是借助媒介(文字、声音、影像)进行表象的产物。从本文对史料的诠释可以看到,盛先觉留下的两则史料——《致任公先生书》和《理藩策》虽然同为“文字”史料,但内涵却有微妙的不同,这种不同体现为“声音”和“文字”的差异。作为“条陈”,《理藩策》是一种结构严谨的文字史料,读者可以读出“历史性”,却无法感知“直接性”。而《致任公先生书》不同,作为“书信”,除了传达“历史性”外,盛先觉与梁启超之间的“声音”宛在眼前。现代史学是建立在“话者之死”之后的,声音的“直接性”在史家的“历史”再构中黯然不显,但这封“书信”给笔者以一种久违的直观历史的契机。在《致任公先生书》中有一处细节值得回味。12月3日告别景耀月后,盛先觉去访问曾经的军机大臣瞿鸿禨。原来,12月2日上岸后,盛先觉顺便探访了西本愿寺在上海的寺院,在寺院门口目睹一个日本人带着一位“显者”,盛先觉颇感诡异,一路暗中尾随,经过一访再放,最后获知“显者”是瞿鸿禨。武昌起义之后,为了身家安全,瞿鸿禨躲到租界寻求日本人保护。某日盛先觉“乘间再访”:

窃恐其不见也,诡为本愿寺之使,欣然延入,犹以觉为日人也。觉不忍欺之,乃以实略言觉居日本久熟悉,告日人阴险不可托命,委婉曲陈,务动其听,且引《传》语“非我族类,其心必异”以证之,瞿貌似甚然觉说者,至于中心究竟若何,则觉未之敢知也。

这段鲜活的记述,有场景、有声音、有故事,展现了盛先觉的机警和对湖南善化老乡的关切。这种“声音”是不闻于《理藩策》的。在辛亥政治变局中,不同的人物有不同的经历,瞿鸿禨一家三代寄居租界,在盛先觉探视的瞿宅中,有瞿鸿禨年仅两岁的孙子——瞿同祖。