3月13日午后,在台北国泰医院,著名诗人及散文作家杨牧走完了自己80岁生命的最后一段旅程。

杨牧,1940年生,本名王靖献,台湾花莲县人。中学时代起使用“叶珊”作为笔名,在现代诗、蓝星、创世纪等诗刊发表作品,1972年后改用“杨牧”作为新笔名,标志着创作风格的转变,由浪漫抒情转为更多指向介入现实的思考。1986年,他发表了《有人》,其中,《有人问我公理和正义的问题》后来得到了不少热血青年的引用和改编。

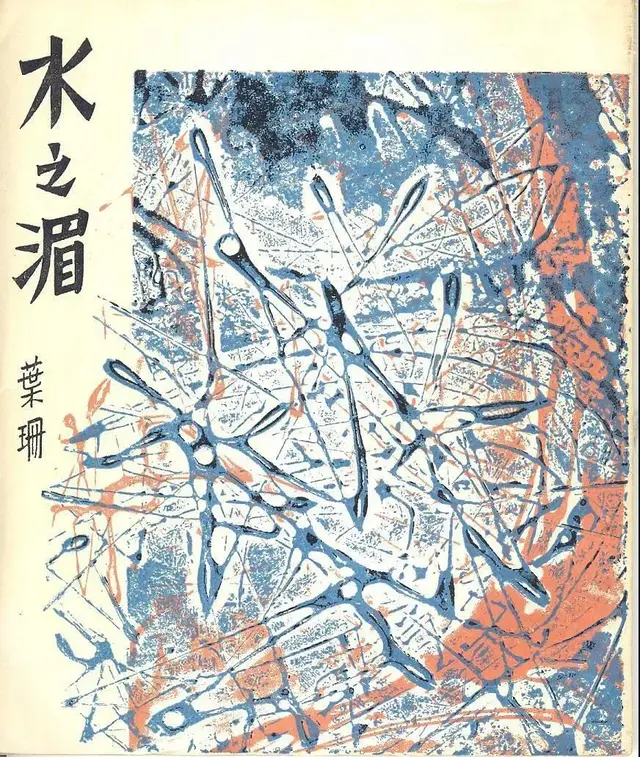

杨牧主要代表作包括《水之湄》《花季》《灯船》《瓶中稿》《海岸七迭》《禁忌的游戏》等。内地出版有《杨牧诗选1956-2013》、《奇来前书》、《奇来后书》。

他的作品被译为英、韩、德、法、日、瑞典、荷兰等文,获吴三连文艺奖、纽曼华语文学奖等多项重要文学奖。还被诺贝尔文学奖终身评委马悦然翻译为《绿骑:杨牧诗选》[Den grone riddaren],该书曾荣获2011年瑞典皇家图书馆书籍艺术大奖。也正因如此,杨牧多年来被认为是诺贝尔文学奖的有力竞争者。

让我们来读先生的诗吧。

杨牧诗歌代表作

《水之湄》

我已在这儿坐了四个下午了

没有人打这儿走过——别谈足音了

(寂寞里——)

凤尾草从我裤下长到肩头了

不为什么地掩住我

说淙淙的水声是一项难遣的记忆

我只能让它写在驻足的云朵上了

南去二十公尺,一棵爱笑的蒲公英

风媒把花粉飘到我的斗笠上

我的斗笠能给你什么啊

我的卧姿之影能给你什么啊

四个下午的水声比做四个下午的足音吧

倘若它们都是些急躁的少女

无止的争执着

——那么,谁也不能来,我只要个午寐

哪,谁也不能来

《给时间》

告诉我,甚么叫遗忘

甚么叫全然的遗忘——枯木铺着

奄奄宇宙衰老的青苔

果子熟了,蒂落冥然的大地

在夏秋之交,烂在暗暗的阴影中

当两季的蕴涵和红艳

在一点挣脱的压力下

突然化为尘土

当花香埋入丛草,如星殒

钟乳石沉沉垂下,接住上升的石笋

又如一个陌生者的脚步

穿过红漆的圆门,穿过细雨

在喷水池畔凝住

而凝成一百座虚无的雕像

它就是遗忘,在你我的

双眉间踩出深谷

如没有回音的山林

拥抱着一个原始的忧虑

告诉我,甚么叫记忆

如你曾在死亡的甜蜜中迷失自己

甚么叫记忆——如你熄去一盏灯

把自己埋葬在永恒的黑暗里

《季札挂剑》

我总是听到这山岗沉沉的怨恨

最初的漂泊是蓄意的,怎能解释

多少聚散的冷漠?罢了罢了!

我为你瞑目起舞

水草的萧瑟和新月的凄凉

异邦晚来的捣衣紧追着我的身影

嘲弄我荒废的剑术。这手臂上

还有我遗忘的旧创呢

酒酣的时候血红

如江畔夕暮里的花朵

你我曾在烈日下枯坐

一对濒危的荷菱:那是北游前

最令我悲伤的夏的胁迫

也是江南女子纤弱的歌声啊

以针的微痛和线的缝合

令我宝剑出鞘

立下南旋赠与的承诺……

谁知北地胭脂,齐鲁衣冠

诵诗三百竞使我变成

一个迟迟不返的儒者

谁知我封了剑(人们传说

你就这样念着念着

就这样死了)只有箫的七孔

犹黑暗地叙说我中原以后的幻灭

在早年,弓马刀剑本是

比辩论修辞更重要的课程

自从夫子在陈在蔡

子路暴死,于夏入魏

我们都凄惶地奔走于公侯的院宅

所以我封了剑,束了发,诵诗三百

俨然一能言善道的儒者了……

呵呵儒者,儒者断腕于你渐深的

墓林,此后非侠非儒

这宝剑的青光或将辉煌你我于

寂寞的秋夜

你死于怀人,我病为渔樵

那疲倦的划桨人就是

曾经傲慢过,敦厚过的我

《芦苇地带》

那是一个寒冷的上午

在离开城市不远的

芦苇地带,我站在风中

想象你正穿过人群—

竟感觉我十分喜欢

这种等待,然而我对自己说

这次风中的等待将是风中

最后的等待

我数着阳台里外的

盆景,揣测榕树的年代

看清晨的阳光斜打

一朵冬天的台湾菊

那时你正在穿过人群

空气中拥挤着

发光的焦虑

我想阻止你或是

催促你,但我看不见你

我坐下摩挲一把茶壶

触及髹漆精致的彩凤双飞翼

和那寓言背后的温暖

满足于我这个年纪的安详

我发觉门铃的意像曾经

出现在浪漫时期,印在书上

已经考过的那一章

我翻阅最后那几页

维心的结构主义,怀疑

我的推理方式是不是

适合你,只知道我不能

强制你接受我主观的结论

决心让你表达你自己

决心让你表达你自己

选择你的判断,我不再

追究你如何判断

你的选择,岁月

是河流,忽阴忽阳

岸上的人不能追究

闪烁的得失

甚至我必须

像你学习针黹

一边钩毛线一边说话

很好很闲适的神色

只是笑容流露出

些许不宁,有时

针头扎疼了缠着线团的

食指:是的你也和我一样

强自镇静的,难免还是

难免分心

那是一个寒冷的上午

我们假装快乐,传递着

微热的茶杯。我假装

不知道茶凉的时候

正是彩凤冷却的时候

假装那悲哀是未来的世界

不是现在此刻,虽然

日头越升越高,在离开

城市不远的芦苇地带

我们对彼此承诺着

不着边际的梦

在比较广大的快乐的

世界,在未来的

遥远的世界

直到我在你的哭声中

听到你如何表达了你自己

我知道这不是最后的

等待,因为我爱你

《有人问我公理与正义的问题》

有人问我公理和正义的问题

写在一封缜密工整的信上,

从外县市一小镇寄出,

署了真实姓名和身份证号码

年龄(窗外在下雨,点滴芭蕉叶

和围墙上的碎玻璃),籍贯,职业

(院子里堆积许多枯树枝

一只黑鸟在扑翅)。他显然历经

苦思不得答案,关于这么重要的

一个问题。他是善于思维的,

文字也简洁有力,结构圆融

书法得体(乌云向远天飞)

晨昏练过玄秘塔大字,在小学时代

家住渔港后街拥挤的眷村里

大半时间和母亲在一起;他羞涩

敏感,学了一口台湾国语没关系

常常登高瞭望海上的船只

看白云,就这样把皮肤晒黑了

单薄的胸膛里栽培着小小

孤独的心,他这样恳切写道:

早熟脆弱如一颗二十世纪梨

有人问我公理和正义的问题

对着一壶苦茶,我设法去理解

如何以抽象的观念分化他那许多凿凿的

证据,也许我应该先否定他的出发点

攻击他的心态,批评他收集资料

的方法错误,以反证削弱其语气

指他所陈一切这一切无非偏见

不值得有识之士的反驳。我听到

窗外的雨声愈来愈急

水势从屋顶匆匆泻下,灌满房子周围的

阳沟。唉到底甚么是二十世纪梨呀——

他们在海岛的高山地带寻到

相当于华北平原的气候了,肥沃丰隆的

处女地,乃迂回引进一种乡愁慰藉的

种子埋下,发芽,长高

开花结成这果,这名不见经传的水果

可怜的形状,色泽,和气味

营养价值不明,除了

维他命C,甚至完全不象征甚么

除了一颗犹豫的属于他自己的心

有人问我公理和正义的问题

这些不需要象征——这些

是现实就应该当做现实处理

发信的是一个善于思维分析的人

读了一年企管转法律,毕业后

半年补充兵,考了两次司法官……

雨停了

我对他的身世,他的愤怒

他的诘难和控诉都不能理解

虽然我曾设法,对着一壶苦茶

设法理解。我想念他不是为考试

而愤怒,因为这不在他的举证里

他谈的是些高层次的问题,简洁有力

段落分明,归纳为令人茫然的一系列

质疑。太阳从芭蕉树后注入草地

在枯枝上闪着光。这些不会是

虚假的,在有限的温暖里

坚持一团庞大的寒气

有人问我一个问题,关于

公理和正义。他是班上穿著

最整齐的孩子,虽然母亲在城里

帮佣洗衣——哦母亲在他印象中

总是白皙的微笑着,纵使脸上

挂着泪;她双手永远是柔软的

干净的,灯下为他慢慢修铅笔

他说他不太记得了是一个溽热的夜

好像仿佛父亲在一场大吵闹后

(充满乡音的激情的言语,连他

单祧籍贯香火的儿子,都不完全懂)

似乎就这样走了,可能大概也许上了山

在高亢的华北气候里开垦,栽培

一种新引进的水果,二十世纪梨

秋风的夜晚,母亲教他唱日本童谣

桃太郎远征魔鬼岛,半醒半睡

看她剪刀针线把旧军服拆开

修改成一条夹裤一件小棉袄

信纸上沾了两片水渍,想是他的泪

如墙脚巨大的雨霉,我向外望

天地也哭过,为一个重要的

超越季节和方向的问题,哭过

复以虚假的阳光掩饰窘态

有人问我一个问题,关于

公理和正义。檐下倒挂着一只

诡异的蜘蛛,在虚假的阳光里

翻转反覆,结网。许久许久

我还看到冬天的蚊蚋围着纱门下

一个塑胶水桶在飞,如乌云

我许久未曾听过那么明朗详尽的

陈述了,他在无情地解剖着自己:

籍贯教我走到任何地方都带着一份

与生俱来的乡愁,他说,像我的胎记

然而胎记袭自母亲我必须承认

它和那个无关。他时常

站在海岸瞭望,据说烟波尽头

还有一个更长的海岸,高山森林巨川

母亲没看过的地方才是我们的

故乡。大学里必修现代史,背熟一本

标准答案;选修语言社会学

高分过了劳工法,监狱学,法制史

重修体育和宪法。他善于举例

作证,能推论,会归纳。我从来

没有收到过这样一封充满体验和幻想

于冷肃尖锐的语气中流露狂热和绝望

彻底把狂热和绝望完全平衡的信

礼貌地,问我公理和正义的问题

有人问我公理和正义的问题

写在一封不容增删的信里

我看到泪水的印子扩大如干涸的湖泊

濡沫死去的鱼族在暗晦的角落

留下些许枯骨和白刺,我仿佛也

看到血在他成长的知识判断里

溅开,像炮火中从困顿的孤堡

放出的军鸽,系着疲乏顽抗者

最渺茫的希望,冲开窒息的硝烟

鼓翼升到烧焦的黄杨树梢

敏捷地回转,对准增防的营盘刺飞

却在高速中撞上一颗无意的流弹

粉碎于交击的喧嚣,让毛骨和鲜血

充塞永远不再的空间

让我们从容遗忘。我体会

他沙哑的声调。他曾经

嚎啕入荒原

狂呼暴风雨

计算着自己的步伐,不是先知

他不是先知,是失去向导的使徒——

他单薄的胸膛鼓胀如风炉

一颗心在高温里熔化

透明,流动,虚无

《故事》

假如潮水不断以记忆的速度

我以同样的心,假如潮水曾经

曾经在我们分离的日与夜

将故事完完整整地讲过一遍了

回旋的曲律,缠绵的

论述,生死俯仰

一种迢迢赶赴的姿势

在持续转凉的海面上

如飞鸟飞越行船残留的痕迹

深入季节微弱的气息

假如潮水曾经

我以同样的心

《行过一座桃花林》

当我行过一座桃花林,孤独忽然

化为一颗寂寞的黄昏星,亮在遥远的山头

挽不住的夜色啊!落叶辞空山

飘零像那没有颜色的云朵

有人在河岸吹箫,晚霞寂寞地照着——

小园雨如三月柳,你在风中哭过

不再飘泊,不再飘泊

当我行过一座桃花林,晚霞

寂寞地照着——照着一片破叶

我就在这树下躺卧,让你来寻我

因为我的孤独就是那颗星

你就快快渡河来寻我,渡河来寻

《让风朗诵》

1、

假如我能为你写一首

夏天的诗,当芦苇

剧烈地繁殖,阳光

飞满腰际,且向

两脚分立处

横流。一面新鼓

破裂的时候,假如我能

为你写一首秋天的诗

在小船上摆荡

浸湿十二个刻度

当悲哀蜷伏河床

如黄龙,任凭山洪急湍

从受伤的眼神中飞升

流溅,假如我能为你

写一首冬天的诗

好像终于也为冰雪

为缩小的湖做见证

见证有人午夜造访

惊醒一床草草的梦

把你带到远远的省份

给你一盏灯笼,要你

安静地坐在那里等候

且不许你流泪

2、

假如他们不许你

为春天举哀

不许编织

假如他们说

安静坐下

等候

一千年后

过了春天

夏依然是

你的名字

他们将把你

带回来,把你的

戒指拿走

衣裳拿走

把你的头发剪短

把你抛弃在我

忍耐的水之湄

你终于属于我

你终于属于我

我为你沐浴

给你一些葡萄酒

一些薄荷糖

一些新衣裳

你的头发还会

长好,恢复从前的

模样,夏依然是

你的名字

3、

那时我便为你写一首

春天的诗,当一切都已经

重新开始——

那么年轻,害羞

在水中看见自己终于成熟的

影子,我要让你自由地流泪

设计新装,制作你初夜的蜡烛

那时你便让我写一首

春天的诗,写在胸口

心跳的节奏,血的韵律

乳的形象,痣的隐喻

我把你平放在温暖的湖面

让风朗诵