- 作者简介:王晖,男,湖南师范大学教育科学学院博士研究生。

《普罗塔戈拉》是年轻的苏格拉底与雅典城富有名望的智术师普罗塔戈拉围绕“德性是否可教”的问题进行的一场对话。朗佩特(Laurence Lampert)认为,其中的苏格拉底大约36岁,普罗塔戈拉大约65岁,是柏拉图对话中时序设定得最早的一篇,它表明苏格拉底登上公共教育舞台的初始时刻。[1]柏拉图安排苏格拉底以战胜普罗塔戈拉的方式公开现身赢得名誉,将其作为“苏格拉底本人哲学教化生涯的序幕”[2],不仅仅因为普罗塔戈拉是希腊世俗化的公共教育之代表人物,同时也可能意味着苏格拉底的哲学教育发生的隐秘背景。换言之,理解和批判普罗塔戈拉的智术师教育对于理解苏格拉底的教育哲学具有关键性意义。本文试图通过对《普罗塔戈拉》的文本分析,阐释苏格拉底和普罗塔戈拉之间的教育之争。

一、《普罗塔戈拉》的教育开场:救护年轻人的灵魂

在《普罗塔戈拉》中,普罗塔戈拉首先以一种“反传统教育”的形象现身。他向荷马等传统诗人发难,指出这些人是过去希腊的真正的教育者,但已不合时宜,因为他们无法同希腊的世俗权力相抗衡。普罗塔戈拉说今天的那些“传统教育者”尽管蓄意欺骗各个城邦中那些有权力的人(世俗统治者),披着诗歌、健身术、音乐、医术等技艺的外衣掩饰自己,最终总是真相败露、丢失荣誉;而他夸耀自己,向众人公开承认自己是智术师,也公开承认自己用智慧教育世人,却从来不会陷入危险。普罗塔戈拉的自夸意味着智术师的教育将与希腊传统的神话—诗歌教育相区别,他对教育的世俗化改造与城邦中有权力的统治者达成了共识和理解。

与之对应的是,苏格拉底在《普罗塔戈拉》一开场就以维护荷马的方式现身,他通过三次叙述来将自己比喻为《荷马史诗》中主人公“奥德修斯”。第一次是当一名友伴带着刺探花边新闻的口吻,询问苏格拉底是不是刚刚追求完年轻的阿尔喀比亚德,苏格拉底回答道:“那又怎样?……荷马说,最魅力的青春劲儿恰是胡子初生,阿尔喀比亚德正是时候呵?”荷马的这一句话来源于《奥德赛》第十卷279行,当时奥德修斯的同伴们由于受到基尔克女神的诱惑,喝下了有毒的饮料,因而把故乡遗忘,被基尔克女神驯化为猪,奥德修斯必须去救护他的同伴,在路上他被“幻化成年轻人模样,风华正茂,两颊刚刚长出胡须”的赫尔墨斯神给拦了下来,教他如何战胜基尔克。[3]在《会饮》中柏拉图还借泡萨尼阿斯之口,说受高贵爱欲感发因而爱“男童”的人,他们爱欲的“与其说是男孩,不如说是爱欲当时刚开始萌发智性的而已,只不过他们的胡子刚发芽儿”。[4]苏格拉底借此向友伴暗示,他追求年轻人实际上是要救护他们刚刚萌发的智性,这个智性如果没有受到及时的救护,恐怕就要被某个诱惑年轻人并将其驯化为猪的“基尔克女神”给勾走了。

第二次是雅典的一名勇敢、好激动且想要出人头地的年轻人希珀克拉底意图拜普罗塔戈拉为师,在听说普罗塔戈拉来到雅典城后,他就在“天还没破晓”的时候急匆匆敲开苏格拉底的门,请求苏格拉底作为他拜师的引荐人。这位年轻人的智性刚刚萌芽,因而渴求智慧,但他还无法辨识智慧,不知道教育可是“押上灵魂去冒险”,是一项需要审慎的事业。在《奥德赛》中,头脑不太灵活的埃尔佩诺尔本是奥德修斯的年轻同伴,他为了空气清新而饮酒大醉爬到基尔克女神宫殿的高处,在天还没破晓的时候惊醒却忘了自己身在高处,从屋顶跌落身死。

第三次是苏格拉底带希珀克拉底去卡利阿斯家见到普罗塔戈拉,苏格拉底将此次见面比喻为奥德修斯的冥府之行,他下入冥府既是为了认识自己的“奥德修斯式”的命运,也是为了拯救他的同伴希珀克拉底、阿尔喀比亚德等年轻人的灵魂。苏格拉底又将普罗塔戈拉比喻为俄耳浦斯,这位英雄也曾为拯救自己妻子欧律狄刻的灵魂下到冥府,却由于心急和软弱,在离开冥府的出口时功亏一篑。通过《普罗塔戈拉》与《奥德赛》的三个对应性的比喻,苏格拉底将自己与普罗塔戈拉区分开来,并暗示自己是继承和重建荷马式教育和智慧的人,而且他关心如何救护雅典人的灵魂。智术师作为雅典的外邦人,并不真正关心这些,他们只关心自己的职业教师生涯和挣钱事业,因而智术师可能是城邦传统的政制礼法的破坏者。

普罗塔戈拉既是蛊惑年轻人的“基尔克”,又是善于吹奏音乐(指演说)却没有实质智慧的“俄耳浦斯”。在与希珀克拉底的对话中,苏格拉底指出,一个人在学习智慧之前一定要先判断哪种知识对灵魂有益处。就像只有医生和体育教练能够检验商贩出售的食物一样,智术师出售的智慧也需要由真正懂得智慧的人来检验,苏格拉底正是那位检验普罗塔戈拉所出售的知识的“灵魂医生”。苏格拉底暗中盗取了普罗塔戈拉对希珀克拉底的教育权,这是因为苏格拉底要对雅典年轻人施以灵魂的救护和引导,要武装他们的灵魂;苏格拉底要真正获得这一教育权力,还需要在与普罗塔戈拉的对话中证明自己的能力。

二、作为技艺的德性:普罗塔戈拉的教育

据拉尔修的记载,普罗塔戈拉是第一位收费教育和设置辩论赛的智术师,他将修辞术这一技艺传授给他人。[5]按照亚里士多德在《修辞术》的划分,修辞技艺在雅典城主要运用于法庭的司法性演说、公民大会的政治性演说与典礼上的展示性演说。[6]这一技艺繁荣发展的后果在于:它脱离了它的(陈述)对象,从而只是为了让演讲更加有力。[7]这一现象有可能进一步导向一种语言哲学——语言(乃至政治/正义)的本质是强力,从而离开了Logos(可译为“道说”)更原初的含义,今天的我们对于这一哲学思想并不陌生。《普罗塔戈拉》中出现的三位智术师普罗塔戈拉、普洛狄科和希琵阿斯都立足于这一历史背景,并基于各自的品格发展出各异的哲学思想。普洛狄科希望通过逻各斯的辨析取得正确的措辞,希琵阿斯关注形式多样和博学的写作[8];相比之下,普罗塔戈拉的哲学更加复杂和隐秘。本文将通过对普罗塔戈拉讲辞进行文本分析,阐释普罗塔戈拉的哲学思想和教育思想的关联性。

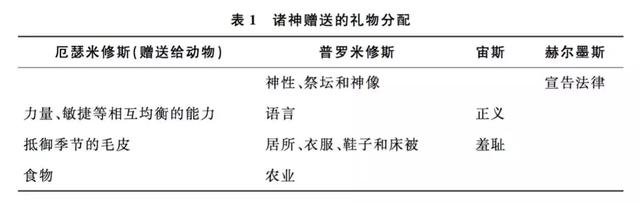

为了在苏格拉底和希珀克拉底面前辩护自己的教育理念,普罗塔戈拉演讲了一段很长的讲辞。这一段讲辞可以分成“神话”和“说理”两个部分。神话是希腊人开展教育的重要方式,普罗塔戈拉讲述的是神明如何赠送给人类礼物,帮助人类结成城邦的神话(见表1)。普罗塔戈拉懂得通过编制神话来假借神明权威,同时掩饰自己的真实观点;但他并不明白,神话之为神话,在于它道出了最高存在者及人与最高存在者之间的关系。伯纳德特(Seth Benardete)注意到,普罗塔戈拉的神话中普罗米修斯给人的赠礼使每个人完全技术化了,结果是人自足并且彼此分离。[9]因此,人共同生活在一起并非因为某种本性需要或者诸神想象,而只能是为了获得更多强力。普罗塔戈拉神话的真正主角是宙斯,宙斯赠送给人的礼物是“正义”和“羞耻”(准确而言,是“正义”和“羞耻”的观念),它使公民为了避免讥笑、谴责、惩罚甚至杀害,就必须宣称自己正义并让自己显得正义;同时公民还要当监督和纠正别人言行的“法官”,共同维护这种正义。

宙斯送这两件礼物的根本目的,在于为城邦法律统治的权威性提供观念基础。在普罗塔戈拉的教育体系中,法律占据核心的地位,“公民的政治德性其实来自城邦的立法,……(法律)让公民们在德性上向‘好’品德看齐”。[10]所以,遵守法律就是让自己显得正义,而宣告法律的“赫尔墨斯”是智术师的喻像。但是和神话一样,普罗塔戈拉无意讨论法律的内核是什么,他关心的是法律能够对公民维持足够的威慑力,只要一个有理性的人懂得共同生活和不被伤害就要遵循法律,那么法律对人的驯化就是可能的。通过神话和法律两种权威的相互支持,普罗塔戈拉“证明”了公民德性可以得到教育。

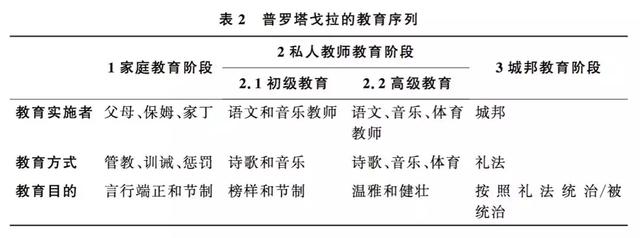

普罗塔戈拉接下来通过“说理”讨论私人的教育。普罗塔戈拉列举了一个从家庭教育到城邦教育的教育序列(见表2),其中第二阶段的教育要由私人教师(智术师)实施,接受这部分的教育需要一定的经济条件,因此它是区分上层的聪明人(未来的城邦统治者)和普通公民教育的关键。

在私人教师教育阶段,最为核心的教育内容是诗歌和音乐。普罗塔戈拉一方面运用诗歌的陶冶和体育锻炼养成学生的言行和灵魂节律,另一方面要教会学生如何摹仿、筛选和批评诗歌(这一点同样对应于普罗塔戈拉对西蒙尼德斯诗的讨论)。就像凭借强制性的管教和训诫的家庭教育是城邦法律教育的预备阶段,诗歌教育也是修辞术教育的预备阶段。普罗塔戈拉用吹箫技艺比喻政治技艺,他暗示了城邦本质上是“吹箫”(言辞)的城邦,城邦的正义是靠“说出来”的,在他看来,治理城邦的核心乃是“修辞术”,而优秀的统治者就好比擅长吹箫的人,城邦的教育和统治不靠别的,就是靠演奏家(统治者和教育者)如何通过强有力的演奏(修辞术)来说服公民,维护城邦法律的正当性和强制性,让众人相信法律并愿意按照法律来行事。

以遵守法律代替共同生活的德性,以修辞术代替治理城邦的智慧,普罗塔戈拉的技艺知识也就代替了人的内在美德,并使智术师面向所有人的启蒙教育成为可能。但普罗塔戈拉的教育图景是“机械论”的,他想象的城邦是一个“漩涡”般的城邦,城邦中的人相互影响、监督和牵制以维护共同生活;而城邦中的公民是魂影般的人,他们的德行和教育缺乏某种内核性的东西,完全由外在的力量维持。修辞术作为一种有力量的logos,为城邦的德性教育提供了最初的力量源泉。但是擅长修辞术的统治者和教育者并不明白德行的“始因”是什么,抑或仅仅是人对强力的追求。他们仅仅懂得如何运用修辞术编制神话和诗歌,维持法律和教育性惩罚,进而驯服公民和管教城邦。

三、教育的转向:“德性同一性”与德性本质的追问

对于德性之本质性东西的追问,不仅是《普罗塔戈拉》、而且是柏拉图的众多对话里苏格拉底开启反诘的关键。在《普罗塔戈拉》这篇对话里,苏格拉底以“诸种德性底是一个东西的各个名称,还是只是一个东西的各个部分”(本文称之为“德性同一性”问题)开启这一追问,这种追问事实上构成了教育性的转向,即从对德性的习俗性理解转向对德性的本质性理解。

普罗塔戈拉深谙人们对德性的习俗性理解,他本人也擅长运用这种理解。他的神话把普罗米修斯和宙斯改造成惠民的、人本的神,以讨好公民的信神和虔诚;他认为正义是谋取有益的事情,遵守法律之所以正义,是因为他让人们相信这能够带来益处、避免坏处;节制依靠的是善于思虑,从而做出周全的考虑;勇敢,普罗塔戈拉一开始说它就是大胆,后来改口说它是“天生”的,然而这样又等于说勇敢是不可教的,从而将勇敢这个德性放逐出他的教育体系。普罗塔戈拉暗贬勇敢,因为勇敢往往在战争中实现,勇敢的表达很容易把城邦重新拖入城邦内部或外部的战争状态,它与普罗塔戈拉的驯化教育相对抗。普罗塔戈拉对勇敢的放逐使得他虽然维护了教育,却也让德性没有了勇敢的力量,它也许能够培养一群唯唯诺诺的、无用的“好人”。这一点暗示了对普罗塔戈拉教育体系的讽刺。

通过对普罗塔戈拉的反诘,苏格拉底拉证明了虔诚、正义、节制、勇敢和智慧这诸种德性要么是同一性的,要么就会相互矛盾而不是真正的德性。在《普罗塔戈拉》的结尾处,苏格拉底进一步陈述了他的目的——力图证明所有有用的东西都是知识。也就是说,苏格拉底提出了诸种德性统一于“知识”——“美德即知识”——的命题,这是苏格拉底经过对德性本质的考察而得出的答案(尽管他还不太清楚“知识”是什么)。苏格拉底这个理解破坏了常识,改变了所有对德性的常识性理解(见表3),其目的是建立更可靠的定义;而智术师传播传统观念是因为他们的学生能利用这些东西,智术师具有更大的破坏性。[11]

(笔者认为普罗塔戈拉将“智慧”或“知识”等同于“技艺”,这一方面可以通过文本进行推断,另一方面也可以在其他研究成果中找到类似观点的支撑。比如葛恭比较了《普罗塔戈拉》和《拉克斯》两篇对话,他提到“普罗塔戈拉所指的知识[Wissen]无疑是技术知识”;卡恩提到在希腊早期,知识、智慧这些术语和技艺、手艺常常互换,毕竟,掌握一门技艺就是在这方面有知识,它们之间的区分需要到苏格拉底才真正完成。参见葛恭:《柏拉图与政治现实》,黄瑞成、江澜等译,华东师范大学出版社2010年版,第146页;卡恩:《作为知识的德性》,收入刘小枫编:《谁来教育老师——〈普罗塔戈拉〉发微》,蒋鹏译,华夏出版社2015年版,第9页。)

在“美德即知识”的命题中,苏格拉底试图提出更加严格也更加抽象的“德性”和“知识”(也即整全知识)的概念,以回答德性的本质究竟是什么,并解决“德性同一性”的问题。整全知识是对“自然”的模仿,自然自根自体,而技艺知识的始因不在自身之中。同样,在《奥德赛》中,勇敢的奥德修斯被赫尔墨斯拦下,给予他一株叫做“摩吕”的草,让他能够抵抗基尔克女神的诱惑。那么,这个“整全知识”是否就是苏格拉底要找的那一株摩吕,它能够引导勇敢的“奥德修斯”、帮助他抵抗“基尔克”的诱惑么?苏格拉底打算先跟普罗塔戈拉一起实验一下这株“摩吕”的功效。苏格拉底接下来将要证明,“整全知识”之概念下提出的教育方式要优于普罗塔戈拉的教育方式。如果他能够证明这一点,他也许能够说服普罗塔戈拉同他一起探究这个“整全知识”究竟是什么。

四、作为知识的德性:苏格拉底的教育

通过对西蒙尼德斯诗歌和匹塔科斯箴言的阐释,苏格拉底塑造了与普罗塔戈拉截然不同的斯巴达人的教育传统,他们热爱智慧,隐藏智慧,私下行教,斯巴达人的隐微教育是“为了防止天性不适合的人模仿智慧……以保护多数人的灵魂不受热爱智慧的戕害”。[12]借此,苏格拉底批驳普罗塔戈拉,暗示他公开宣称智慧的教育是缺乏节制的表现。苏格拉底又批评了普罗塔戈拉对技艺知识的信心,他暗示技艺知识是有限的,因为:(1) 拥有技艺知识也难逃坏运气,就像水手和庄稼汉也要依靠天气;(2) 技艺知识并不能克服人根本的有限性,就像医生也不能克服人的“终有一死”;(3) 技艺知识本身并不等于真正的智慧,就像外在的“礼法”并不等于内在的“正义”。这样,苏格拉底暗示了技艺知识并不是解决教育问题的终极手段。接下来,苏格拉底通过一段长篇讲辞,宣讲自己围绕“整全知识”开展的教育方案。

苏格拉底首先否定了公众基于“快乐原则”的行动观念。公众认为,“快乐”和“知识”是相矛盾的,按照知识和善好行动就意味着要牺牲快乐,因此,常人往往宁愿按照快乐来行动,也不愿按照知识行动。普罗塔戈拉承认了“快乐原则”,他认为要克服“快乐原则”、实现城邦共同生活,必须借助修辞术的欺骗和法律的惩罚来统治和驯化公众。但是苏格拉底提出:知识和快乐并不冲突,按照知识行动恰恰能保证最大的快乐,因为知识作为“衡量术”,能够衡量什么是快乐的、什么是痛苦的;相反,一个“无知”的人不能够区分什么是更大的快乐、什么是更小的快乐,什么是更大的痛苦、什么是更小的痛苦,所以他就必然会选择错了,必然过得不快乐、不幸福。所以,一个人要是想追求快乐、获得幸福,就要去追求知识,向有智慧的人学习。

岚迪(Tucker Landy)注意到:“在把德性简化成技艺时,苏格拉底有意夸大了知识处理人类事物的力量,以激发听众对知识拥有更强烈的欲望。”[13]这种夸大意味着苏格拉底试图通过“万能的衡量术”塑造一个“知识神话”,以对应普罗塔戈拉的宙斯神话,这个知识神话告诉那些不聪明的人要向聪明人学习知识,而不是盲目地听从欲望的驱使,它让智慧者和大众达成了和解。通过这一系列论证,苏格拉底还改造了“节制”的概念。过去人们会认为节制就是周全的考虑和冲着不快乐做事情,现在苏格拉底提出,节制就是听从知识的计算,是朝向更大的快乐。苏格拉底还改造了公众教育的面相。公众教育就是让公民相信这样一个知识的神话,并自愿接受智慧者的教育,这个神话给公民提供了一个将基础生存和更高的美德结合起来的可能性。

苏格拉底接下来把论题转到“勇敢”,同样改造了勇敢的观念。之前普罗塔戈拉说勇敢就是冲着恐惧做事情;而苏格拉底说,对可怕的事情和美好的事情有知识的人是最勇敢的,不勇敢和不节制一样,当然也是出于“无知”。这就意味着一个真正勇敢的人是要坚定地按照知识去追求美好和快乐的事情,同时也就是追求知识本身,由此,苏格拉底完成了知识对勇敢的征服。与普罗塔戈拉不得不将勇敢逐出他的教育体系相比,苏格拉底更进一步地证明其教育方案的优越性。韩潮敏锐地提出:“(勇敢的)这个矛盾是普罗泰哥拉主义伦理学不可解决的矛盾,因此普罗泰哥拉总是试图回避它,而苏格拉底总是试图揭穿它,这便是贯穿《普罗泰哥拉》始终的基本叙事动力。”[14]

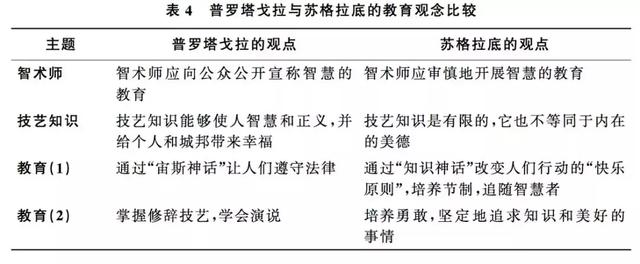

将普罗塔戈拉和苏格拉底的教育观念进行对比可以发现,苏格拉底的讲辞与普罗塔戈拉之前的讲辞在结构和内容上具有一定的对称性,其观点可谓针锋相对(见表4)。苏格拉底表明了“只有德性都是知识,它才最为可教”,接着他邀请普罗塔戈拉抖擞精神,一起探讨这个都是知识的“德性”到底是什么?苏格拉底同时暗示了这一条探讨之路可能注定是失败的,因为人类可能根本不具备能力去发现这种“德性”。这让我们想到《奥德赛》中这样描述“摩吕”:“神明们称这种草为摩吕,有死的凡人很难挖到它,因为神明们无所不能。”[15]但是苏格拉底依然希望以热爱智慧的普罗米修斯为榜样,他说他必须“把自己的整个生命先想清楚,才忙碌于所有这些事情”。苏格拉底在教育普罗塔戈拉要有真正的勇敢——坚定地追求知识和美好的事情,不管这种追求能否成功。这表明了人不具有神明般的智慧,而“属人”的德性在于人能够藉由神明(的智慧),形成对自身有限性的认识和对卓越的勇敢不懈的追求。

五、节制与勇敢的统一:苏格拉底哲学教育的本质

普罗塔戈拉拒绝了苏格拉底的邀请,于是苏格拉底离开了以“冥府”之喻的卡利阿斯家,结束了“奥德修斯”的冥府之行。冥府中的普罗塔戈拉如同“魂影”一般,他有外在的修辞技艺,同时看似勇敢而节制,却并不明白内在的德性是什么,因而他的教育理念缺少生命的内核。普罗塔戈拉的完美智慧乃是技艺知识,他从神们那儿盗取了技艺,从而认为一切政治、教育问题都可以一劳永逸地通过法律和言辞技艺来解决,然而他的教育如同基尔克女神的有毒饮料一样,让人迅速把“本源性”的“故乡”遗忘。普罗塔戈拉代表了当时希腊人失去诸神信仰的虚无危机和对人的技术力量的狂热迷信,纳斯鲍姆(Martha C. Nussbaum)提到:公元前5世纪后期的雅典,人们比任何时代更加深信人类的力量和社会的进步,经常相伴随地讲述人类如何通过技艺进步和发明而战胜运气和境遇,《普罗塔戈拉》讲述的就是这个时期的故事。[16]

事实上,雅典人对于迷信技艺的危险并不缺乏先见。在索福克勒斯的《安提戈涅》中,安提戈涅就以其一死来重新唤起克瑞翁对“人的有限性”的回忆,以对抗其技术理性的狂热。他借歌队的第一合唱歌唱到:“奇异的事情虽然多,却没有一件比人更奇异……[歌队唱出了人类的8种技艺(1) 航海(2) 耕种(3) 捕猎(4) 驯兽(5) 语言(6) 思想(7) 习俗(8) 筑房]……什么事他都有办法,对未来的事情也样样有办法,甚至难以医治的疾病他都能设法避免,只是无法免于死亡。”[17]索福克勒斯的悲剧道出了人的技艺永远无法达到克服人的有限性,而这种有限性恰恰构成了人类的脆弱和对美好而永恒事物的爱欲追求,从而构成了人类德性之可能的内在基础。

今天的技术发展依然是时代的难题,在这一点上,现代性和希腊性似乎保持着某种共通。教育在其根本意义上也是一种技艺性的筹划和控制,是依照某种既定或灵活的标准和程序对人进行塑造的“技艺”。今天的教育充斥着种种技术的逻辑(人们把教育比喻为“流水线”、“职业培训”,把学校比喻为“工厂”,把人力称作“资源”)和技术的产品(不仅包括作为物的产品,而且包括统一的教育制度、规范性的知识和能力标准、量化的学生评价等)。身处今天所谓的“技术时代”,在教育中唤起学生对德性的内在追求,展开技术批判的任务,恐怕比起雅典时期更为严峻,需要持续不懈地回忆和追问技术的本质。

奥德修斯在冥府中向特瑞西阿斯倾听到自己的命运——他无法享受长久的安宁,必将似乎漫无目的地四处流浪;苏格拉底下到“冥府”也是清醒地看到自己的命运,他在“整全知识”面前的有限性,以及像奥德修斯一样要经历思想世界的重重流浪,这个思想的流浪就是苏格拉底的辨证法教育。辩证法教育意味着全心地去热爱智慧、追求完美的德性,但在这个过程中,人要承受厄琵米修斯(无力获得智慧)和普罗米修斯(热爱智慧)的双重命份,承受希望和失望交替的痛苦。因此,苏格拉底的教育在根本上说的是:人是追求美的动物,在对美的追求中却只有永久的艰难,因此真正的哲人要有真正的“节制”和“勇敢”,才能够克服世间的种种欲望的诱惑,忍受奥德修斯式的苦难历程。所以,苏格拉底的哲学教育(“爱智”)是对奥德修斯返乡的模仿和“回忆”:从对整全知识的追求开始,以人的有限性和无知的提醒结束,这个过程的要旨在《普罗塔戈拉》中借匹塔科斯之口道出——做高贵者难。

- 参考文献