问鼎诺奖8年后,莫言有了新的变化。

以下是他的自述:

1

获奖之后事情变多

未必是件坏事

获得诺贝尔文学奖之后,有人说我作品少了。客观地讲,首先是大家对我的关注度提高了,其次我的事情也多了,有很多事情必须得做,这势必会使创作时间受到一些挤压。

但这也未必不是一件好事儿,一个人也不能一天到晚天天坐在书桌前。人需要生活,需要跟外界接触,需要与时代保持一种密切的关联,这样才能使自己的作品与时俱进。

所以从这个意义上来讲,获奖之后事情多也未必是坏事儿。

再者,我也不会再像年轻时那样过多追求作品的数量。记得当初在解放军艺术学院,同学之间比赛,好像谁在一年内发表的作品最多,谁就能受到大家的尊重。这样的年纪已经过去了,作品还是要尽量写得好,与其发表10篇一般般的小说,还不如发表一篇比较好的小说。

最近几年,我进行了一些多文体的尝试,戏剧、话剧、诗歌,小小说和笔记体小说也大概写了几十篇,甚至在写毛笔字的时候也即兴写出一些很短的文字来。

倒不是说尝试这些文体是为了给写长篇小说练手,因为这些文本本身就有很高的审美价值,要把它们写好也并不容易。比如说笔记小说,看起来寥寥数语,但通过这寥寥数语表达的思想,也许是一部长篇都难以表述出来的。此外像戏曲、话剧这种文体,要求就更高了。

尽量用多种文体来拓展自己的创作视野,拓宽自己的思路,开阔自己的眼界。说不上是为写长篇小说做准备,我在写这些文体的过程中就已经充满了创作激情和乐趣。

至于外界的评价,我不是很在意。外人的评价是很难进入内心的,他们只是根据一些可量化的标准来衡量你。

真正对自己评价最准的,还是你自己。

给自己设立的目标实现了没有?追求的东西实现了没有?如果实现了,那我会感觉自己完成得不错。如果仅有外界给你的虚名,但你心中认为最神圣的东西远远没有实现,那么我对自己的评价也不会太高。

我自己的小目标,还是要写点东西,目前已经有一些关于小说的构思。

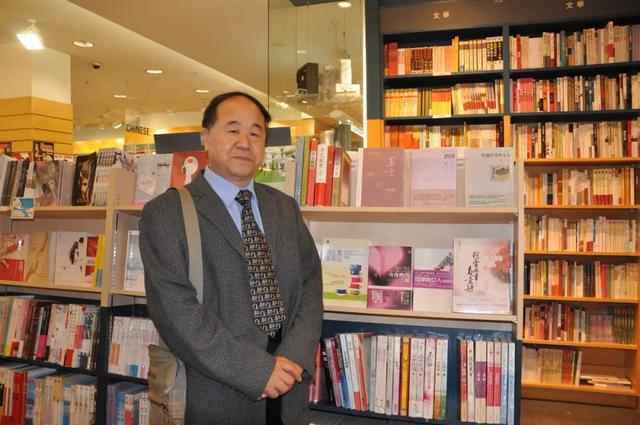

▲ 2014年冬天,莫言在日本北海道

有了外界给予的荣誉之后再写新的东西,要说没有顾虑是不可能的,也是不诚实的。在作品发表之前我会反复看、随时看、随时改,希望能获得大家的肯定,人都是这样的。

无论多么老,这点虚荣心还是有的。

另外,现在写出来的小说在什么水准线上,自己是基本知道的。如果读者读完之后认为作品有突破,有新的元素出现了,我当然会很高兴。

也会有读者指出来,什么地方应该摆脱过去的老路子,关于这一点自己也要保持警醒。作家跟任何职业一样都是有局限性的,局限受多方面的决定,体质、出身、学养……所以一个作家想要源源不断地创新、彻头彻尾地创新,这个其实很难做到。

2

我们这代作家底子差

先写小说后识字

浙江文艺出版社出了26卷本的《莫言作品典藏大系》,把我的作品一部部排列开来,有一种编年史的感觉。作家的进步与退步、创作中的起起伏伏,通过全集是能够看出来的。

我从事文学创作快40年了,全集里一些年轻时候写的作品,由于受到个人经验及时代的限制,有诸多令我不满意的地方。但是不讳少作嘛,如果现在再重新修改一遍,第一没有时间,第二也显得不正式。

那些作品,当年就是那样写的,相信读者会通过文本回忆或想象当时的环境,也由此看到一个作家逐步成长的历史。为什么要出全集?就是向新读者展示一个作家的心路历程。

很多人都会问我,你最喜欢自己的哪部作品?这真的很难评价。我的写作是分阶段的,中年之后写的作品当然各方面比较成熟,但这不能否定初期写作时“初生牛犊不怕虎”的勇气。

比如《红高粱》这部小说,在写作技巧上有很多值得商榷的地方,包括语言的通顺、词语的用法等等,都可以更加规范一些。但一旦把这些修改掉了,那就不是《红高粱》了,所以很难用现在去否定过去。

像《生死疲劳》《丰乳肥臀》《檀香刑》《酒国》,我真的很难分出它们哪一个应该排第一,因为都各有侧重。

《生死疲劳》让我感觉比较满意的,是在结构上借助六道轮回,这样一个不屈灵魂的转世,通过动物之言观看人类社会的变迁,这样的结构还是比较新颖的。另外,语言也是流畅的,写到动物的时候,狂欢的精神体现出来了。

最重要的一点,这部小说塑造了一些比较典型的人物形象,像蓝脸,一个顽固地与时代对抗的人物,后来被时代证明了他的正确性,这是值得历史学家反思的一个现象。

《丰乳肥臀》是家族小说,写了那样一个母亲、那么一个漫长的历史,也塑造了像上官金童这样永远长不大的男人,永远离不开母亲的巨婴。

《檀香刑》,更有个性的小说,塑造了一批不为人知的人物,有罪犯,有刽子手。另外,小说借助了戏曲的形式,也是我对戏曲的感恩和致敬。

《酒国》,在90年代初也算是把一种极其复杂的拼图式结构做到极致;《红高粱》把战争小说换了一种写法,上个世纪80年代中期旧有文学观念还很深入人心,这种写法还是引起了一定震动的。

要我说,自己的作品只能每一部都分析一遍,如果要排出一二三四,对我来说比较困难。当然,读者可以排。

现在回头想,如果在1979年的时候,我说我要写作40年,那感觉真是太漫长了,“哎哟,40年啊,什么时候才能熬到”。但现在真到了2019年,1979年仿佛就在眼前,一转眼就过去了。

年轻时顺时针往前看,好像日子非常遥远,几十年太远了;但逆时针往后看,回想起10年前5年前,就感觉非常短暂。实际上时光是非常快的、不知不觉的,从青年人变成老年人的过程谁都拦不住,所以就只有更加勤奋、更加努力地写作,才能不负光阴。

我们这一代作家,大多在上个世纪50年代60年代出生,严格地讲,我们的文字文学基础比较差。

那时候学校基本不学习,所以我们这批作家,面临着先写小说后识字的过程。

现在我写书法或写诗歌,必须先要正音,了解这个字的演变过程、来龙去脉,需要从最基本的“小学”训诂补课。

▲ 莫言软笔书法亲笔签名

当然古人讲了,“老而好学,如炳烛之明”,我是先写小说后识字,现在到了识字的过程。

3

我对粮食始终充满了崇拜

海明威说过,不幸的童年是作家的摇篮。一个人性格的养成,跟童年时期的各种遭遇有关系,很多作家的处女作也往往用童年视角写成。

我小学五年级就早早辍学了。那时候我力气不够,干不了成年人的活,只好去放牛放羊,一个人牵着一两只羊在辽阔的草地上,为了让羊吃得更饱,我中午也不回家,就带着一块馒头吃。

有时候连馒头也没有,只是两块地瓜、一块饼子。一个人在田地里,当时不知道什么叫孤独,就是觉得特别想和人说话,但没有交流对象;你大喊大叫,也没有听众。这样让我感觉很恐怖。

说到童年有什么梦想,梦想是不断变化的。当年饿得半死的时候,梦想就是赶快吃上一顿饱饭。还记得在从前,听着我母亲和我婶婶用棒槌敲打野菜做饭的声音,心里就想,什么时候能吃上一顿窝窝头,一种玉米面做的饼子,我们就心满意足了。

后来吃上了玉米面,就开始想,什么时候能吃上小麦、吃上馒头,就心满意足了;吃上馒头了,可能就想着吃鱼吃肉了。生活物质上的梦想,是在不断变化的,这跟人的欲望有关。

小时候对饥饿的记忆刻骨铭心,所以即使到了现在,我还是对粮食充满了特殊感情。有时去超市,一到粮食区我就流连忘返,豌豆、黄豆、豇豆、绿豆,各种各样的大米,捧到手里闻到那个味道,心里很感动。

我是农民出身,知道一粒米得来多么不容易。所以我对粮食始终充满了崇拜的心情,我崇拜粮食,粮食就是农民的宗教。

▲莫言在故乡的集市上

其他方面的梦想当然也有,文学梦想很小就有。先读小人书,后来读长篇小说、历史小说,读多了之后就会想,既然作家是一种职业,那么我能不能行呢?文学梦想就此产生了。

当时我的邻居是一个大学生,学中文的,被遣返回乡,变回和我们一样的农民。在劳动的间隙,他经常给我讲他认识的作家,他了解的文学知识,于是我就会比一般农村孩子多了解一些文学知识。

文学梦想的另一个源头,是从小听故事的经历。爱听故事是儿童的天性,正好我的爷爷奶奶父亲母亲们,每个人肚子里都好像有讲不完的故事。再者是集市上的说书人,还有好多说唱队,当时县里组织了一些有文艺才能的人下乡演出,管饭,还有少许报酬。

这种口头文学对我的影响非常大,听得多了,按耐不住想把听到的故事转述给别人。转述不可能原封不动地讲一遍,往往要添油加醋,这已经算是一种创作了。

现在讲故事变成了我们社会的一个俗语,好像每个人都在讲故事。音乐家用琴键讲故事,美术家用色彩讲故事,舞蹈家用身体讲故事——小说家,当然用文字讲故事。

我终于成为了一个讲故事的人,实现了童年时期的愿望。

4

做一个谦虚的人比较舒服

说起我的母亲,她对我影响最深的就是农村妇女勤劳、任劳任怨、忍受苦难的能力。我觉得中国农民最大的特点就是忍,他们经常挂在嘴边的一句话,没有受不了的罪,只有享不了的福。

如果把中国农民放在一个非常艰苦的环境里,他们也能活下去。这就是忍受苦难的能力,顽强的生命力,活下去的力量。这一点是我在农村这么多年的深刻感受,也通过我的小说进行了淋漓尽致的展现。

还有我的父亲。他一直教育我们“矮半头”哲学:做人要谦虚谨慎,夹紧尾巴做人,别张扬、别咋呼,别有一点点成绩就觉得世界盛不下你了。

我父亲一直都是这样做的,他对我们的榜样作用很大。

记得1982年我刚刚提干,那时候农村青年在部队被提拔成军官,对家庭来说是件大事,因为这意味着命运发生了变化,变成了国家的人,拿国家的工资,即使转业后分配工作,也是脱离农村了。

当时提干的信到了,我父亲刚从地里回来,看到信之后什么话都没说,只是从院子的水缸里舀了一瓢凉水,咕嘟咕嘟喝下去,就扛着锄头回去下地了。

同样是儿子被提干这件事,父亲的一个远房本家则是直接跑到集市上,敲锣打鼓喊着,我儿子提干了,我儿子当军官了。

▲1987年夏的莫言

两位老人的区别太明显了。我父亲就是这样一类人,他在我得诺贝尔文学奖之后对我说,你得了奖,并不代表你就是最好的作家,只能说你比较幸运,如果这个时候你趾高气昂摆出一副获奖者的嘴脸,会令人憎恶。

父亲这种低调的做法,也许会有人批评说,你这是市侩。但我认为这还是对的,做一个谦虚的人,总比做一个趾高气昂的人让人舒服。

我现在60多岁了,随着年龄渐长,对时间也越来越敏感,感觉到时光流逝越来越快。童年广阔天地间放羊,觉得时间是那么漫长,现在则仿佛20年一晃就过去了。

我从来不总结自己的人生,也不太好总结。曾经我在总结时用了一些比较夸张的语言,后来成为了无数人攻击我的把柄。

所以要我现在说,我觉得自己就是一个跟大多数人没什么区别的人。