批斗会一词,中国人已经耳熟能详,似乎无须多置闲喙了。然而批斗会何以具有那么大的魅力或者说魔力,何以能够流行于那般广大的时空,何以能够席卷亿万智商并不低下的人群,何以能够真的使一些被批者洗心革面,而使另一些被批者生不如死,何以真的能够在某种程度上扭转乾坤、翻天覆地……这些恐怕是事过境迁之后,值得费心琢磨一番的。

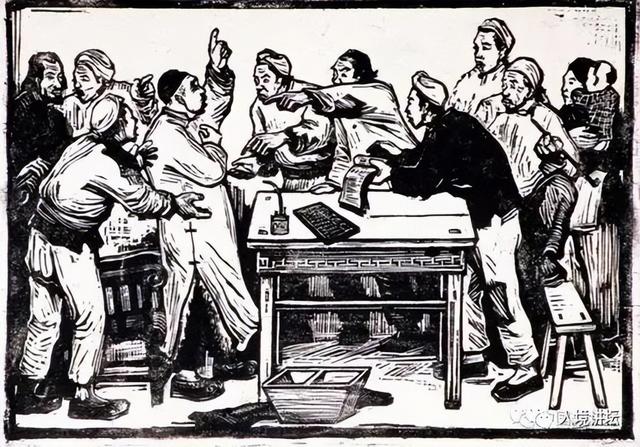

日前朋友传给我一组照片。其中有四川农民斗地主、开滦工人斗把头、交通部斗章伯钧、黑龙江斗李范五等。我出生于20世纪60年代,父亲被批斗过,自己也参加过许多批斗会,但那时毕竟年纪小,脑子里留下的画面不太清晰。这次仔细地观赏了这些老照片,设想自己置身于其中,或批人或被批,不禁心有感焉。

首先我注意到这些批斗会的场面,都很“文明”,没有血腥的、恐怖的镜头。我们知道,有不少批斗会是发生过打人、折磨人、虐待人、甚至打死人的情况的。许多回忆材料集中渲染和夸张了这一点,容易使人误以为批斗会就是打人会。其实那不是批斗会的常态。土改时期中共中央专门发过文件制止批斗地主过程中的打人倾向。土改工作队经常要在批斗会上努力控制农民的复仇和泄愤情绪,提醒农民只有“人民政府”才有惩罚地主的权力。文革中毛泽东专门为此类问题发出了“要文斗,不要武斗”的警句。事实上,多数的打人折磨人事件不是发生在光天化日的批斗会上,而是发生在少数人私设的“公堂”里。必须把批斗会跟公审大会分开,跟批斗会前后的押送、囚禁批斗对象的阶段分开,才能理清批斗会的实质。否则,不分青红皂白地一通乱打,批斗会就与黄世仁打杨白劳、与南霸天打吴清华混为一谈了。

打人的、折磨人的批斗会其实是失败的批斗会。批斗会的奥秘正在于以不打人的方式彻底地把人打垮。

在表现农民受压迫的现代文学作品中,很多作家都愤怒地描写了狗地主如何打断农民的腿,如何烧毁农民的房,仿佛非如此不足以反映阶级压迫之残酷。其实这种情况也不是地主与农民关系的常态。只有鲁迅先生,他从来没有写过地主打人、杀人,他写的祥林嫂,到了鲁四老爷家里后,居然还变得白胖了。但正是鲁迅的写法,真正写出了农民在灵魂深处所受到的压迫。鲁迅最懂得,征服灵魂才是征服人的根本,而征服肉体,却恰恰容易唤醒灵魂,激起加倍的反抗。一部《红岩》讲得再清楚不过,单纯的肉体折磨,不但不能使人臣服,反而令折磨对象产生自我崇高感,敌对的力量不是减弱而是以几何级数增强了。建国后对待“反动势力”的基本政策也是如毛泽东所说:“一个不杀,大部不抓。”当然在实际执行中,还是杀了、抓了不少。但为什么以少杀人、少抓人却能够产生比多杀人、多抓人更大的效应呢?我们不妨从批斗会的形式来管中窥豹一番。

正常的批斗会要具备三个硬件:批斗者、被批者、会场。三个软件:合法性、罪行、仪式。在三个硬件中,批斗者是主体,他们决定其他两个硬件。但批斗者的主体地位要由合法性来支持和维护,合法性又要由罪行来反证,而合法性和罪行都要依靠仪式来展现。所以,批斗会的关键在于能否通过仪式来确定合法性和罪行,也即确定批斗者对于被批者的专政权力。文革初期大搞武斗的造反派,不久就纷纷失势,走进穷途末路,由耀武扬威的革命先锋变成“破坏文革”的打砸抢分子,其中的重要原因就是武斗者没有通过仪式来证明自己的合法性,所以只能夺权一时,不能掌权长久。文革的中后期各种运动中的批斗,几乎都是通过熟练的仪式进行的。

由此可见,设计和操纵仪式,乃是批斗会的生命线。批斗会本身就是一种暴力,正常的批斗会不许乱打人,并非否定暴力,而恰恰是证明批斗者对暴力的绝对拥有。即“我有打你的绝对权力和绝对理由,而我偏不打”,这才凸显出什么叫做“生杀予夺”。像丛林般高举的手臂可以把被批者一千次砸成肉泥,而批斗会的主持者偏偏要保持良好的革命秩序,要令行禁止,这才给被批者带来天塌地陷的心灵震撼。文革中有些批斗会上还唱《三大纪律八项注意》,特别要唱到“第五不许打人和骂人,军阀作风解决克服掉”和“第八不许虐待俘虏兵,不许打骂不许搜腰包”。唱这些的动机除了提醒群众自觉维护会场秩序外,主要在于昭示谁是主人谁是俘虏。“不许逞霸道”是为了要“逞王道”。王道之师,堂堂正正,排山倒海,摧枯拉朽,面对如此天威,倘若还执迷不悟,负隅顽抗,岂不是螳臂当车,自取灭亡?

然而,不许乱打人,不等于没有对被批者身体的暴力性支配。批斗者和被批者的身份,是必须呈现在身体的状态和姿态上的。这是批斗会仪式的重要组成部分。

第一,批斗者的人数相对于被批者一定要占压倒优势。根据毛泽东军事思想,我军至少要两倍于敌军,一般要三四倍,最好五六倍,条件允许时十倍八倍的多多益善。这是指军事作战。而批斗会的两者比例远远大于此数,十倍八倍的很普遍,百倍千倍的也很常见,几万人批斗一两个人的大会也不新鲜。千万个肉体对一两个肉体,在生理上所引起的压迫和恐慌无疑会击垮大多数正常人,所谓“千夫所指,无疾而终”也。

第二,被批者的位置必须处于批斗者的包围之中。或者是四面包围,或者是三面包围和半圆形包围。被批者不被包围的方向必须有墙壁、死角或者执法人员,而不能是空廓地域或者活路等自由空间。这样的布置并非担心被批者逃跑——其实有些被批者是被勒令自己从家里来到会场的,批斗会结束后也可以自由回家——它的功能是一种戏剧化的象征,天罗地网,无路可逃,“你已经陷入人民战争的汪洋大海”,除了束手就擒,别无选择。

第三,批斗者与被批者的关系由“打与被打”转化为“看与被看”。看是批斗者的权利,他们看着、盯着,捕捉着被批者的神情,欣赏着被批者的姿势,在视觉效果中抒发自己的愤怒和正义。而被批者没有看的权利,他不能直视批斗者,不能左顾右盼犀牛望月,不能望天惭高鸟,望水愧游鱼,既不能高瞻,也不能远瞩,不能死盯着一个东西,也不能东瞧瞧西瞅瞅,更不能闭目养神当鸵鸟,总之他怎么看也不是,不看更不是。他经常被呵斥:“看什么哪!”“往哪儿看!”“仔细看看!”他的视觉被剥夺、被支配了,从而他的世界便走向破碎,他只有投降于人家的那个完整的世界。

第四,由于看与被看关系的确立,就决定了批斗者的身体姿态是便于看的,而被批者的身体姿态是便于被看的。批斗者或昂首挺胸,或横眉怒目,身体舒展,便于出击。只有会场人满为患水泄不通或小孩胡乱拥挤看热闹时,才造成身体不便。而被批者则不能昂首挺胸,更不敢横眉怒目,他的最基本姿态应该是低头。低头则眼观鼻鼻观口口问心,这叫做扪心自问,良心有愧,所谓“低头认罪”是也。因为低头被看作认罪的外在指标,所以这成了批斗会仪式中最重要的一环。由此便产生了与低头相关的仪式系列问题。

首先有一个低头幅度的问题。被批者被一再要求低头、再低头,不低头就意味着不老实、就意味着顽抗,顺次就产生了强迫低头的问题,再接下去就产生了使用暴力的“牛不喝水强按头”的问题。许多批斗会上发生的打人和虐待人的现象都与低头有关。根据动物学家的研究,动物之间表示臣服的身体动作主要有两个,一个是趴下,一个是低头,这两个动作都是主动使自己放弃攻击姿态,以不设防的方式把自己的生命“交给”对方,从而获得对方的满意,进而保全自己的生命。批斗会上如果“趴下”,不利于“看”,只有“低头”既表示了臣服,又满足了观赏。所以,把人打趴下,一般只用来威胁,轻易不实践,而迫使人低头,才是最合目的性的。老舍先生为什么宁愿去死?因为死是没有看头的,他不愿意被人看他低头甚至下跪,他宁肯悄悄地走进看不见的水底。

在黑龙江省批斗李范五等人的大会上,七八个被批者不但标准地低着头,而且齐刷刷地站在一排椅子上,用现在媒体上没良心的时髦话说,“构成了一道靓丽的风景线”。这样的仪式,不用语言解说,恐怕动物都能看懂。假设让一队老虎进入会场选择食物,它们一定会选择被批者,因为一看就知道,这几个家伙软蛋啦,服输啦,没人缘啦,吃了白吃啦。

明白了这种仪式的性质,我们就比较容易理解批斗会的神奇功能。它有点类似于教师的体罚学生,虽有个别教师的体罚造成了学生的身体伤害,但大多数教师的主要目的是通过身体的不愉快来“触及灵魂”。批斗会上对身体的处理同样不是目的而是手段。对被批者来说,第一在数量上也即力量对比上感到了不可抗拒的压力,第二在空间位置上陷入走投无路、四面楚歌的绝境,第三在千百道灼灼目光的逼视下对自己发生质疑,难道说人家这么多人都错了就我一个人是对的?第四由于身体的屈辱姿态不断产生心理暗示,我错了,我是真的有罪的,我真该死。身体不断向意识控诉:我现在的痛苦都是你害的,还不赶快认罪!在这种情况下,如果突然遭到暴力殴打,很可能会中断那些心理暗示和自我谴责,重新唤起被批者顽强的理性,从而使得批斗会的仪式前功尽弃。而倘若这种仪式延续下去,则多数人的理性会被击垮,因为每个凡人都多多少少做过有愧于良心或他人之事,在这种精神的炼狱状态下,认罪就成为摆脱屈辱获得新生的一个令人自豪的选择。

所以,许多人真诚地认罪了,忏悔了。许多人“转不过弯子”,跳楼了,服毒了,疯癫了。还有一些人,假装认罪了,忏悔了,日后时来运转,再去逼迫别人认罪或跳楼。只有很少的人,不认罪,不跳楼,也不疯癫,他们的身体增添了一些伤疤或病痛,他们战胜了时代。然而许多年以后,他们也无意去展示那些伤疤和病痛以博人赞颂或索人钱财。他们,是真正的人。

(原载于《学术界》(双月刊)总第99期)