作者陈公台

2023年末,一部叫做《男孩的誓言》的电视剧在俄罗斯电视台播出。电视剧讲述的一群俄罗斯喀山市少年从校园走向黑帮的故事,其中主人公安德烈,本来是一名学习音乐的好学生,逐渐黑化成手段残忍的街头少年。在冷峻、黑暗的叙事风格之下,安德烈从身负母亲、老师厚望的音乐学徒,一步步堕入暴力、冷血的极端人生。

根据剧中另外一位黑帮人物,“阿迪达斯”从阿富汗的回归,可以推算出电视剧剧情的时间设定在1988年前后,即是苏联崩溃的前夜。

艺术与野蛮暴力,是俄罗斯文化中的两个极端,前者指代的是西方的部分,后者则是亚洲,尤其是被蒙古金帐汗国统治的历史留存。对于融入进欧洲还是亚洲,这是俄罗斯历史中一直试图处理的问题。

在苏联政权的后期,信仰的消退,物质上的紧缺和经济上崩盘,使得素有黑帮历史的喀山,复而成为一片群魔乱舞的土地。剧中的故事就在此背景中展开。主创人员选择的切入点很小,但辐射的历史视角却十分深广,因此豆瓣上有人评论表示,如果不是对俄罗斯的生活有非常深入的了解,是不可能创造出这样一部刻画入神的作品来的。

然而,剧中人无法知道的是,随着1991年红色政权的解体,俄罗斯并没有走上一条许多人欢欣鼓舞的道路。尤其是在2000年后,自从彼得大帝改革以来,俄罗斯寻求的脱离传统、进入西方的现代体系的擘画,依旧是一场幻梦。

既然俄罗斯曾经有着被他们自己以及他们以外的世界所艳羡钦慕的艺术和文化,这些东西如今又在何处,又是如何被扫进了人们所看不到的角落。

《男孩的誓言》剧照

《苏联的心灵:共产主义时代的俄国文化》是以赛亚·伯林关于苏联文化观念的一本集子,正如布鲁金斯学会主席斯特罗布·塔尔博特在导言里所说,伯林“相信观念起着非凡的作用,它不仅是知识分子头脑里的产物,而且是制度的创造者、治国的指南、政策的制定者,是文化的灵感和历史的引擎”。这对于一个思想者、一个写作者来说,无疑是最高的评价了。这本书并没有很艰深晦涩的理论体系,而是记述了战后伯林作为外交人员前往苏联的见闻,同时包括他对苏联领导层的一些观察。但凡一个制度的建立,往往凭借某种观点或者观念,以此作为无法撼动的意识形态武器。这些观念的产生的来源于某些知识阶层,包括知识分子、哲学家、文学家、艺术家相关,同时也对他们在制度建立之后的作品创作形成了创作规范和空间。

伯林的许多著述都由俄罗斯展开,尤其是关注俄罗斯的文化阶层,既包括1840年前后的那一批知识分子(屠格涅夫、别林斯基与赫尔岑),也包括后来在苏联红色政权下腾挪求生的艺术群体(阿赫玛托娃与帕斯捷尔纳克)。甚至,伯林还讨论过1917年在俄罗斯大地上卷起的红色风暴的由来——他认为是源自德国的浪漫主义给了俄罗斯知识群体和革命者以主观能动性上的动力。

由于伯林始终关于苏联,因此在1989年东欧剧变发生之后,人们询问他对于俄罗斯未来走向时,他有过积极乐观的态度,这与他始终一贯的积极自由主义立场紧密相关。然而,他在1990年写就的《不死的俄国知识阶层》的文章里,写下了下面一段话,证明了他对俄罗斯的未来命运的精准预判,而这种预判来自于对植根于俄罗斯传统和文化当中的先天缺陷的认识:

“俄罗斯人是一个伟大的民族,他们拥有无穷的创造力,一旦他们获得自由,说不准他们会给世界带来什么样的惊喜呢。出现一种新的专制主义并非没有可能,但目前我还看不到任何迹象。”

这一迹象自2000年始,俄罗斯恢复到19世纪的那种认识,即需要一位政治强人,采用开明专制的手段,带领俄罗斯从黑暗中走进现代世界的光明里。这种认识是别林斯基在1840年前后提出来的,成为了1917年以来,俄罗斯对于国家走向的选择原则。类似的说法可以与1970年代的韩国相似。持这种看法的人认为,下层民众依旧处于混沌愚昧当中,不足以承受住西方那种普遍性的平等、自由基调。

但真正为苏联的文化气氛定下基调的是斯大林。1917年革命前后,俄罗斯文化界还短暂迎来了一阵自由时光。转折点发生在斯大林彻底击败托洛茨基,掌握了意识形态解释权之后。伯林说,“1928年后,随着托洛茨基的倒台,苏联文化艺术被一种强大、年轻、唯物主义和务实的无产阶级文化所占领。这是一种以冷酷的简单性和粗暴的狂热新世界观而自诩的无产阶级文化”。其突出特点是人民文化,然后文化本身是有阶级性的,只不过这种认识不容于希图一体化的思想环境当中。对于文化人士来说,要么以一种新的姿态从事相关工作,如1949年前后的沈从文就遭遇了心理上的巨大冲击。这在苏联是有过先例的。

在《斯大林统治下的俄罗斯艺术》一篇中,伯林写道,“其他人各自细细盘算自己能放弃多以满足国家宣传的需要,又能为自己保留多少以维护自己完整的人格”。于是出现了知识阶层的主动靠拢与自我阉割,但那些不肯屈服的,就只能选择沉默。只不过沉默是体制想要的结果吗?当然不是,沉默对于文化阶层自己来说是浪费光阴与才华,而对于政府来说,沉默将是他们对知识阶层的脑海中所想所思一无所知,无法展开进一步工作。这就导致他们会在某些时刻松开窒息的阀门,让鲜活的空气涌进来一些,此后再收紧,如何反复,呈现出一种摇摆的状态当中。

所谓的“苏联的心灵”指的是伯林为那些在这样窒息而且摇摆不定的环境中,依然保持自己内心对于何为良好观念,以及何为良好生活的标准,在某些时刻出现的为了不那么光彩的妥协,并不是一件什么大不了的事情。在西方人士对这段时期内,曾经那些扬名在外的文化群体们的批评与攻讦。伯林认为,你们这些人没有生活在铁幕之下,不要置身事外却挑三拣四。他对身处苏联体制下的人们抱以深刻理解与同情。

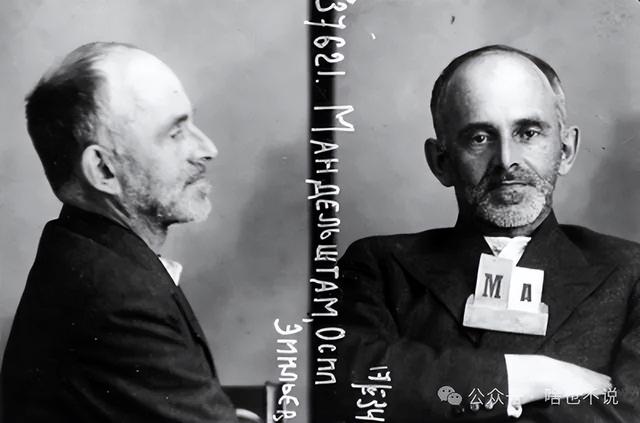

他曾反复提及一个故事,在本书中是在两篇不同的文章里讲过。战后,在诗人曼德尔施塔姆去世几乎十年之后,斯大林还令人翻这位才华横溢却永远不肯低头的俄罗斯诗人的旧账。某一天,斯大林打电话给帕斯捷尔纳克,问,当初曼德尔施塔姆写那首讽刺斯大林的诗的时候他是否在场。帕斯捷尔纳克并没有直面这个问题,而是感激于斯大林的问询,想约一下实地见面的时间。斯大林在没有得到满意答复之后,对帕斯捷尔纳克说,我要是曼德尔施塔姆的朋友,我会想如何为他辩护。

曼德尔施塔姆(1891-1938),被视为苏联最有才华的诗人之一,在流放地符拉迪沃斯托克据称受虐而亡

许多人对帕斯捷尔纳克的表现嗤之以鼻。但在伯林看来,让诗人曼德尔施塔姆殒命的不正是斯大林本人吗,作为一个惴惴不安的诗人和作家的帕斯捷尔纳克,他又有什么选择呢?

自由主义的流派也有很多,而以赛亚·伯林恰恰是那种温情的、乐观和内秀的自由主义,在帕斯捷尔纳克这件事情上有着十分鲜明的表现。

在这本书当中,个人觉得值得反复品读的有两篇:《人为的辩证法:最高统帅斯大林与统治术》以及《苏俄文化》,这两篇是伯林对于苏联所有观察和分析的精华所在,对于俄罗斯未来命运的走向,伯林有着相当精准的预测,与乔治·凯南那种美国式遏制政策下“苏联自行解体”的预测并不一致,在沉重的历史、传统和文化的背负下,俄罗斯走向真正意义的现代政治还有着相当大的距离。