“亲爱的孩子,你走后第二天,就想写信,怕你嫌烦,也就罢了。可是没一天不想着你,每天清早六七点钟就醒,翻来覆去的睡不着,也说不出为什么。好像克利斯朵夫的母亲独自守在家里,想起孩子童年一幕幕的形象一样,我和你妈妈老是想着你二三岁到六七岁间的小故事。”

这是一个多么慈爱的父亲!读《傅雷家书》,每每读到这一段,心中便如阳光抚过粼粼水波,温柔而潋滟。

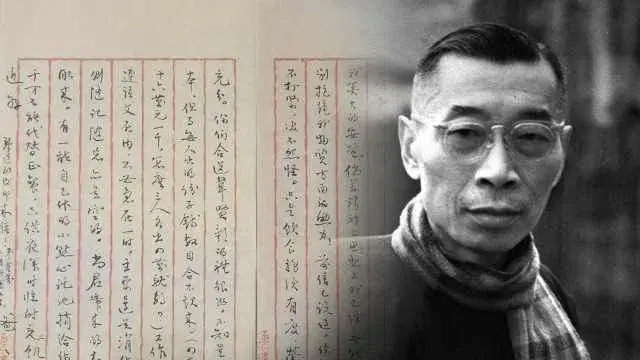

是的,信中的傅雷对傅聪,用情至深。从1954年傅聪离家留学波兰,到1966年5月终止,12年间186封家书,字字情真意切,充满了对儿子的挚爱、期望,以及对国家和世界的高尚情感。

在信中,他毫不吝啬赞美,夸奖儿子的演奏“从低洼中到了半山腰”,鼓励儿子注意整个的修养,攀登峰顶;他似一个碎碎念的婆婆,告诉他应当如何选择终身伴侣,再三嘱咐儿子“从今以后,处处都要靠你个人的毅力、信念与意志”,努力争取机会;他愿意低下高傲的头,真诚地向儿子忏悔“我永远对不起你,我永远补赎不了这种罪过!”

拥有这样的父亲,傅聪何其幸也!

可是,傅聪对父亲的评价却颇有意思。他在《爸爸到底教会了什么》一文中写道:“我父亲责己责人都非常严,是个非常严谨的人……”

熊孩子,凶爸爸

傅雷是个严于律己的人,哪怕是一般的生活小节也极严谨。傅聪曾回忆,父亲的写字台永远是一尘不染,所有东西都有条有理。

一个严于律己,宽以待人的人是令人尊敬且愿意亲近的。可傅雷不单对自己严格,对别人也同样高标准严要求,在子女的教育上尤为突出。如果用一个字来形容父亲,我想,傅聪绝不会用“慈”。因为,傅雷对孩子的管教,放在今天,完全可以算得上“虐待儿童”。

傅雷本来是希望傅聪学画的。在傅聪七岁半时,好友雷垣发现这个小不点有着极高的音乐天赋,傅雷这才打消念头,转而让儿子拜雷垣为师,学习弹奏钢琴。

可是,哪一个少年不叛逆?哪一个孩子不爱自由?

爱玩是孩子的天性,很少有自己愿意下苦功学习,尤其是日复一日枯燥的练习。少年傅聪当然不例外。加之傅雷脾气火爆,对孩子要求太过严苛,傅聪有一段时间就专门和父亲对着干。

有一次,他按父亲的要求在底楼客厅里弹钢琴,可他只是放好乐谱摆出姿势做出弹琴的样子,事实上眼睛却盯着放在大腿上的《水浒传》。结果,在三楼翻译作品的的傅雷马上就觉察到了,悄悄地下楼大喝一声,上去就是一拳头。

看到这儿,也许有人会说,谁没个脾气?看到熊孩子非但不好好学习,还如此阳奉阴违,做父亲的当然生气,严格要求原也无可厚非嘛。可是,傅雷对两个儿子的惩戒太过火,像这种抡拳头的事情并不是偶然为之。比如,有时候傅聪练琴中途只要稍稍停顿一会儿,正在楼上翻译作品的傅雷突然听不到儿子的练琴声,就会火冒三丈,扔下笔冲下楼,不由分说抓着傅聪的头就往墙上撞。

而且,傅雷对儿子这样的“棍棒教育”从来都不藏着掖着。

傅雷的挚友刘抗对此颇不赞同。他对傅聪鼻梁上那块疤印象深刻,因为那那次傅聪被傅雷严厉训诫了。当时,傅雷非常生气,顺手就抓起瓷盘向儿子扔过去,结果傅聪的脸上永远留下了印记。

杨绛对两个孩子也深表同情,她在《忆傅雷》中记录了一件很小的事。那一天晚上,傅雷和几个友人正在谈论,傅聪、傅敏兄弟俩偷偷地躲在门外听,结果傅雷发觉了。脾气火爆的傅雷当然不能容忍,随即就给了两个儿子一顿老拳。

这样的做法太过残暴,多年之后,谈起父亲,傅聪还会说:“爸爸打得我真痛啊!”

我直接怀疑,傅聪可能有个假爸爸。

其实,这是典型的“中国式父子”。在中国的传统文化里,“严父慈母”俨然成了定式,绝大多数父亲们都想树立一个“严父”的形象,所以对孩子实施“打压式教育”,父子之间也仿佛隔了一层透明的玻璃,难以靠近。

在这样压抑的环境中,两个孩子的身心或多或少都受到了摧残,傅聪学习音乐的兴趣天赋并没有被很好地激发。虽然从13岁起他就一个人在昆明念书,但也没有认真学习。等到他真正下决心学音乐时,已经是17岁的事了。

多年父子成兄弟

中国式的父子,不是不爱,只是爱得太深沉、太隐忍,有时甚至爱得太简单粗暴。

傅雷当然爱儿子。在《傅雷家书》中,我们不难看出他对傅聪的生活、学习和情感可谓是关怀备至。只不过他是性格火爆的一家之长,又是才华横溢的翻译家、作家、教育家、美术评论家,他总想以自己的经验来指导儿子的人生。

可是,正如崔恕在《父亲》中所唱:“我们为什么不能做朋友呢!”

幸运的是,父子二人并没有渐行渐远。17岁从昆明回到上海时,早熟的傅聪已经平稳地渡过了叛逆期,曾经水火不容的父子也已经像朋友一样了。

傅雷对儿子寄予厚望,希望傅聪在事业上能够有所建树,因此1954年傅聪提出到波兰留学深造,傅雷全力支持。从此,父子书信往来(傅雷最长的一封信竟然长达七千多字),父子间交流益深,感情愈加亲密。1956年傅聪回国一段时间,傅雷和儿子整晚促膝长谈,音乐、哲学、人生、感情……题材各种各样,哪里是昔日老拳相向的凶狠父亲和刺儿头一样的倔强叛逆小儿?

很显然,之前父子关系紧张,作为父亲的傅雷责任很大。他也早已意识到这个问题,因此在给儿子的家书里,他满是悔恨。他对傅聪说:“可怜的孩子,你的童年怎么跟我那么相似。”“孩子,我虐待了你,我永远对不起你,我永远补赎不了这种罪过!”

而傅聪,也早已释怀。多年父子成兄弟,这样的父子关系,羡煞旁人。

其实,在当时,这样兄弟般的父子并不少。

鲁迅和周海婴算一对。1919年鲁迅写过《我们现在怎样做父亲》,他对海婴的教育正是如此。他和许广平尽量创造机会让海婴自由成长,希望海婴成为一个“敢说、敢笑、敢骂、敢打”的人。周海婴小时候喜欢玩积铁玩具(用各种金属零件组成),还用这些零件学会了组装小火车、起重机,装好了再拆。鲁迅从来不打扰他,总在一旁予以鼓励。

汪曾祺和孩子更是如此。在他们家,儿子有时管他叫爸,有时管他叫老头子,就连孙女都跟着叫。他认为,父母叫人敬畏、儿女笔管条直,最没意思。一个想用自己理想的模式塑造自己孩子的父亲是愚蠢的,而且可恶!

是的,一个现代的、充满人情的家庭,是平等民主和谐的,哪怕前一刻刚刚争吵,后一刻也可以声语欢笑。

然而,直至今天,又有多少父子如兄弟呢?

看《超级演说家》,海米提演讲《中国式父子》时,泪流满面地说,他用棉签给患癌术后的父亲蘸水润唇,不敢看对方的眼睛。因为从小到大,父亲对他始终是冷冰冰的,如此温情的场面,反而让他觉得尴尬。

总说父爱如山,母爱似水,我不喜欢。山是伟岸高大的,可是太过坚硬冰冷。我希望的是——

每一对父子,

既有坚硬的线条,

也有柔软的心跳。

风雨来临时,我们相互依靠;

阳光灿烂时,也可以打打闹闹互相拥抱。