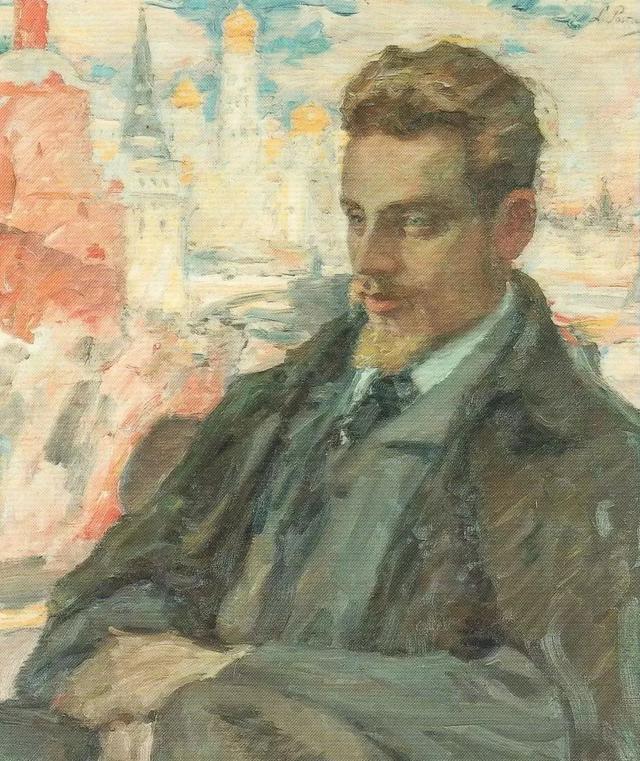

作者冯至 选自《给一个青年诗人的信》

1926年的秋天,我第一次知道里尔克的名字,读到他早期的作品《旗手》(Cornett)。这篇现在已有两种中文译本的散文诗,在我那时是一种意外的、奇异的得获。色彩的绚烂、音调的铿锵,从头到尾被一种幽郁而神秘的情调支配着,像一阵深山中的骤雨,又像—片秋夜里的铁马风声:这是一部神助的作品,我当时想;但哪里知道,它是在一个风吹云涌的夜间,那青年诗人倚着窗,凝神望着夜的变化,一气呵成的呢?

随后我再也无缘读到里尔克其他的作品,只以为他不过是一个新浪漫派的、充满了北方气味的神秘诗人;却不知他在那时已经观察遍世上的真实,体味尽人与物的悲欢,后来竟达到了与天地精灵相往还的境地,而于当年除夕的前两天逝世了。

至于读到他的《祈祷书》(1905年)、他的《新诗》(1907年)、他的《布里格随笔》(1910年)、他晚年的《杜伊诺哀歌》(1923年)和十四行诗,还有那写不尽也读不完的娓娓动人的书简,却是最近五年的事。在《祈祷书》里处处洋溢着北欧人的宗教情绪,那是无穷的音乐,那是永久的感情泛滥。在这无穷的音乐与永久的感情泛滥中德国十八世纪末期的浪漫派诗人们(他们撇开了歌德)已经演了一番无可奈何的悲剧。他们只有青春,并没有成年,更不用说白发的完成了。但是里尔克并不如此,他内心里虽然也遭逢过那样的命运,可是他克制了它。在诺瓦利斯死去、荷尔德林渐趋于疯狂的年龄,也就是在从青春走入中年的路程中,里尔克却有一种新的意志产生。他使音乐的变为雕刻的,流动的变为结晶的,从浩无涯涘的海洋转向凝重的山岳。他到了巴黎,从他倾心崇拜的大师罗丹那里学会了一件事:工作——工匠般地工作。

他开始观看,他怀着纯洁的爱观看宇宙间的万物。他观看玫瑰花瓣、罂粟花;豹、犀、天鹅、红鹤、黑猫;他观看囚犯、病后的与成熟的妇女、娼妓、疯人、乞与、老妇、盲人;他观看镜、美丽的花边、女子的命运、童年。他虚心伺奉他们,静听他们的有声或无语,分担他们人们都漠然视之的运命。一件件的事物在他周围,都像刚刚从上帝手里做成;他呢,赤裸裸地脱去文化的衣裳,用原始的眼睛来观看。这时他深深感到,人类有史以来几千年是过于浪费了,他这样问:“我们到底是发现了些什么呢?围绕我们的一切不都几乎像是不曾说过,多半甚至于不曾见过吗?对于每个我们真实观看的物体,我们不是第一个人吗?”直到他的晚年,还写过这样的诗句:

苦难没有认清,

爱也没有学成,

远远在死乡的事物

没有揭开了面目。

里尔克就这样小心翼翼地发现许多物体的灵魂,见到许多物体的姿态;他要把他所把握住的这一些自有生以来、从未被人注意到的事物在文字里表现出来,文字对于他,也就成为不是过于雕琢,便是从来还没有雕琢过的石与玉了。

罗丹怎样从生硬的石中雕琢出他生动的雕像,里尔克便怎样从文字中锻炼他的《新诗》里边的诗。我每逢展开这本《新诗》,便想到巴黎的罗丹博物馆。这集子里多半是咏物诗,其中再也看不见诗人在叙说他自己,抒写个人的哀愁;只见万物各自有它自己的世界,共同组成一个真实、严肃、生存着的共和国。

美和丑、善和恶、贵和贱已经不是他取材的标准;他唯一的标准却是:真实与虚伪、生存与游离、严肃与滑稽。他在他的《布里格随笔》里提到波特莱尔的《腐尸》:“你记得波特莱尔的那首不可思议的诗《腐尸》吗?那是可能的,我现在了解它了。……那是他的使命,在这种恐怖的、表面上只是引人反感的事物里看出存在者,它生存在一切存在者的中间。没有选择和拒绝。……我时常惊讶,我是怎样情愿为了实物放弃我所期待的一切,纵使那实物是恶的。”

“选择和拒绝”是许多诗人的态度,我们常听人说,这不是诗的材料,这不能入诗,但是里尔克回答,没有一事一物不能入诗,只要它是真实的存在者;一般人说,诗需要的是情感,但是里尔克说,情感是我们早已有了的,我们需要的是经验:这样的经验,像是佛家弟子,化身万物,尝遍众生的苦恼一般。

他在《随笔》里说:

“我们必须观看许多城市,观看人和物,我们必须认识动物,我们必须去感觉鸟怎样飞翔,知道小小的花朵在早晨开放时的姿态。

我们必须能够回想:异乡的路途,不期的相遇,逐渐临近的别离;——回想那还不清楚的童年的岁月;……想到儿童的疾病……想到寂静、沉闷的小屋内的白昼和海滨的早晨,想到海的一般,想到许多的海,想到旅途之夜,在这些夜里万籁齐鸣,群星飞舞——可是这还不够,如果这一切都能想得到。

我们必须回忆许多爱情的夜,一夜与一夜不同,要记住分娩者痛苦的呼喊和轻轻睡眠着、翕止了的白衣产妇。但是我们还要陪伴过临死的人,坐在死者的身边,在窗子开着的小屋里有些突如其来的声息。……等到它们成为我们身内的血、我们的目光和姿态,无名地和我们自己再也不能区分,那才能以实现,在一个很稀有的时刻有一行诗的第一个字在它们的中心形成,脱颖而出。”

这是里尔克的诗的自白,同时他也这样生活着。

关于《布里格随笔》那部奇书的内容,我不能在这里叙述(我希望将来能有另一个机会来讲它)。在《新诗》前后两集相继出版、《随笔》告成了以后,整整十几年,里尔克陷入一种停滞、枯涩、没有创造的状态中,这中间他忍受了那他不能担当的、残酷的灭绝人性的世界大战。

经过长时期的沉默,忽然灵感充溢,于1922年在几日之内,在瑞士西南部一座从十三世纪遗留下来的古宫中(那古旧的宫墙里只种着玫瑰),一气完成在战前已经开端、经过长期停顿的十首长篇的《杜伊诺哀歌》,同时还附带着写出几十首十四行诗。这时,那《新诗》中一座座的石刻又融汇成汪洋的大海,诗人好似海夜的歌人,独自望着万象的变化,对着无穷无尽的生命之流,发出沉毅的歌声:赞美,赞美,赞美……

这样他完成了他的使命。

就他晚年的诗歌看来,他是可以和辽远的古希腊的宾达列在一起的。但若是读起最近出版的他的书简,我们会感到他和我们比任何一个最亲切的朋友还要亲切。我们会跟随着他到俄国去拜访托尔斯泰,到巴黎谒见罗丹,经过丹麦怀念雅各布孙和基尔克郭尔,在罗马欣赏米霞盎基罗设计的喷水池,随后到埃及和西班牙旅行……最后是在哀歌和十四行诗完成后,他在夜半向他的远方友人发出幸福的高歌。

里尔克是一个稀有的书简家,他一生在行旅中、在寂寞中,无时不和他的朋友们讲着最亲密的话——不但是和他的朋友们,和许多青年:年轻的母亲、失业的工人、试笔的作家、监狱里的革命者,都爱把他们无处申诉的痛苦写给他,他都诚恳地答复。几年来,这几册书简每每是我最寂寞、最彷徨时候的伴侣。

1936年11月